Eglise, nord Hanoï, Vietnam © Thomas Jorion

De la Guadeloupe au Vietnam, Thomas Jorion a photographié les ruines de l’empire colonial français. Rassemblées dans un livre, « Vestiges d’Empire », ses photographies nous montrent l’histoire coloniale à travers ses lieux et ses bâtiments.

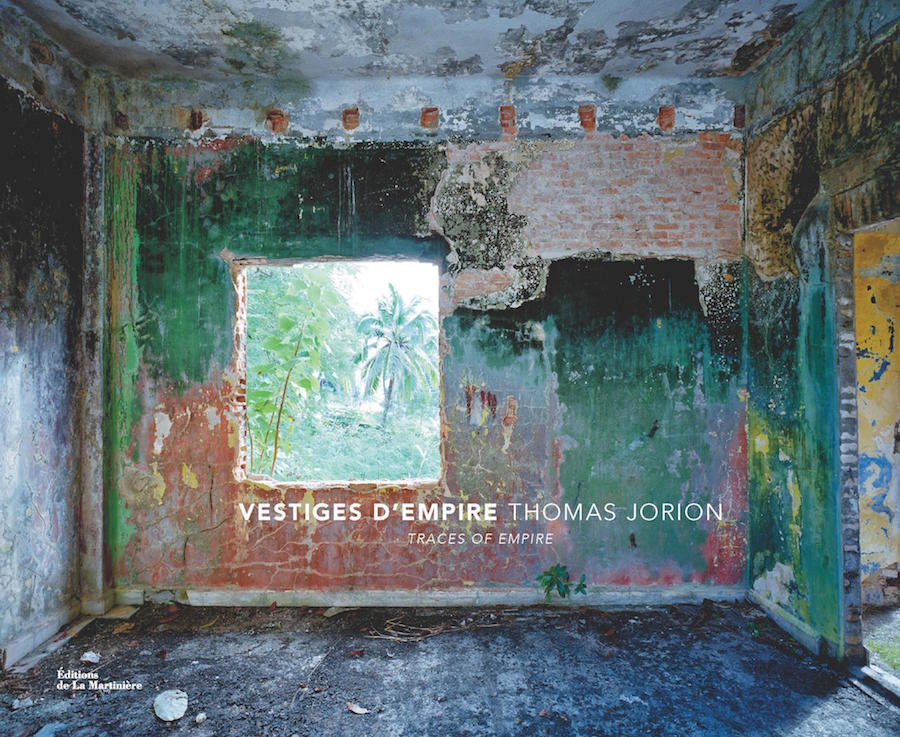

Passionné par les lieux que l’homme délaisse, Thomas Jorion a parcouru le monde pour photographier l’abandon. Après « Silencio » qui rassemblait ses précédents voyages en Europe et aux Etats-Unis, Les Editions de la Martinière publient la nouvelle série de ce photographe-explorateur : « Vestiges d’Empire ». Consacrée aux anciennes colonies françaises, cette série se concentre sur le patrimoine architectural laissé dans les pays autrefois colonisés. Muni de sa chambre photographique grand format, Thomas Jorion a ainsi traversé l’Amérique, l’Afrique et l’Asie pour capturer villas, prisons, tribunaux ou forts militaires, derniers vestiges de l’histoire coloniale française. Nous l’avons rencontré, pour revenir avec lui sur ce projet photographique, à la croisée du documentaire, de l’art et du politique.

.jpg)

Bokor palace, salle de réception, parc national de Preah Monivong, Cambodge, 1925 © Thomas Jorion

Avec le travail « Ruins of Detroit » de Yves Marchand et Romain Meffre, votre oeuvre est une des grandes séries photographiques sur les vestiges de notre époque moderne. Les expositions et les livres sur les sites abandonnés se multiplient depuis quelques années. Comment expliquez-vous cette fascination actuelle pour l’abandon, pour ces traces de gloires passées, pour l'urbex en général ?

Peut-être que nos sociétés ont le sentiment d’être arrivées au bout d’un truc et qu’elles se retournent sur une espèce de nostalgie d’une grandeur passée. Un peu comme à la fin du XVIIIe siècle avec Hubert Robert et Piranesi qui se retournent sur les ruines romaines.

Vos précédents travaux sur les lieux abandonnés étaient plus « concentrés » géographiquement : Détroit, les villas et palais italiens, les monuments soviétiques… Quel a été le point de départ pour une quête d’une telle ampleur, de l’Asie à l’Amérique en passant par l’Afrique ?

L’idée m’est venue la première fois grâce à mon frère qui se déplaçait alors à Mayotte et qui m’avait parlé d’anciennes sucrières de l’époque coloniale. En creusant, le terrain de jeu paraissait sans fin : « Tiens je vais regarder en Inde, en Afrique... ». Les yeux commencent à briller. En rebondissant sur ces nouvelles informations, c’est devenu une sorte d’évidence. J’ai fait deux voyages, pour voir si tout n’avait pas été détruit ou rénové, en commençant par le Cambodge et la Guyane. En revenant, j’étais assez content des images et je me suis dit « Oui, c’est bon, je me lance dans le projet ». Le thème des colonies françaises avait l’avantage d’être le plus large possible et la variété des lieux était impressionnante : je pouvais trouver des industries, des églises, des prisons, des hôtels, des marchés, des maisons d’habitation et même des abattoirs. On aborde toujours l’histoire coloniale avec gêne et c’était intéressant de l’aborder sous un autre angle, celui des vestiges.

Qu’est-ce qui vous attirait dans ce projet artistique et historique qui dépasse le simple monde de l’exploration urbaine et des amateurs de ruines ?

D’abord, il n’y avait pas beaucoup d’informations. Cela me plaisait parce que la recherche est un travail que j’aime bien faire. Et puis, le sujet sortait des sentiers battus, et je voulais justement sortir de l’exploration urbaine, de l’urbex. Parce que c’est un phénomène pour lequel j’ai le sentiment d’avoir été rattrapé. Quand j’ai commencé à faire des photos, ça n’existait pas ce terme - « urbex ». On cherchait juste des friches industrielles ou des ruines. C’est devenu une mode et je me suis senti étouffé.

En même temps, je voulais continuer à photographier l’univers qui me touchait, celui des lieux patinés par le temps, de ces ruines majestueuses. Et je voulais rapporter des images vraiment nouvelles. C’est comme ça que le thème des vestiges coloniaux s’est présenté. Surtout, le problème de l’urbex est que souvent le photographe se contente du lieu pour le lieu, de l’abandon pour l’abandon. Il ne tisse pas de liens entre les lieux, ne raconte pas d’histoires. Le sujet colonial permettait de tisser des liens entre plusieurs continents.

Tribunal de première instance, Chandernagor, Inde, 1760 © Thomas Jorion

Et comment trouve-t-on tous ces lieux ? Il y a un travail de sélection avec ses propres critères ?

Il y a d’abord un travail de recherche en France. L’idée, c’était de ne pas partir complètement à l’aventure dans la mesure où je suis sur un temps de voyage qui est assez court - deux ou trois semaines maximum. Mais les recherches se font aussi sur place, car il y a des choses qui n’existent ni dans les livres, ni sur Internet. Par exemple, je suis à allé à Kep, au Sud du Cambodge : sur Internet, j’avais vu juste une ou deux villas, vues depuis l’extérieur et mal photographiées. Finalement, en y allant, je n’ai pas trouvé celles que j’avais vues en photo. Et à la place, j’en ai découvert une quarantaine d’autres !

Concernant les critères de sélection, je me suis concentré sur les lieux où j’avais le plus de chance d’avoir des bâtiments coloniaux, en choisissant les grandes villes comme points de chute. Mais parfois, certains lieux m’ont déçu, lorsque les bâtiments étaient rénovés ou avaient disparu. A Hanoï ou Hô-Chi-Minh, je pensais par exemple trouver plus de bâtiments, mais le dynamisme économique des grandes villes vietnamiennes fait qu’il n’y a plus rien - tout juste deux ou trois façades. On peut donc se tromper. J’ai eu aussi des belles surprises, comme dans le delta du Mekong.

Cela vous a pris combien de temps, de la première recherche jusqu’au dernier voyage ?

En tout, « Vestiges d’empire » m’a demandé deux ans et demi de travail. Cela prend du temps, de faire les repérages, planifier les itinéraires, financer les voyages, et trouver un contact local. Ces voyages courts ne me permettaient pas de m’immerger assez longtemps pour savoir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Il me fallait des contacts qui connaissent le lieu, qui savent mesurer la température, qui peuvent parler avec les gens et leur expliquer ma démarche. Comme les photoreporters, j’avais besoin de fixeurs.

Appartement blanchisserie La Colombe, Saint Louis du Sénégal, Sénégal © Thomas Jorion

A deux exceptions près, il n’y a aucun être humain dans les intérieurs que vous photographiez. Pourtant les lieux ne semblent pas toujours être abandonnés...

En fait, beaucoup de bâtiments que j’ai photographiés sont utilisés. Lorsque j’étais chez les gens pour prendre des photos d’intérieur, certains partaient. D’autres restaient et tournaient autour de moi. Par exemple, dans une maison privée à Majunga, j’étais en train de faire le cadrage quand la propriétaire, une vieille dame, est passée devant la porte. Je lui ai demandé de revenir vers l’entrebâillement. Et elle s’est posée comme il fallait. Une fois développée à Paris, avec le recul, le résultat m’a plu. Pareil pour celle de cet homme au Sénégal, qui s’est mis naturellement dans la lumière de la pièce. Pour d’autres personnes, au moment de l’éditing, ça fonctionnait moins. Finalement, mettre des gens, c’était une façon de montrer que ces lieux étaient encore actifs, encore en vie. C’était aussi pour moi un moyen d’aller à la rencontre des locaux.

A ce propos, vous dites dans la postface du livre : « J'ai été surpris par l’approche décomplexée des autochtones pour cette époque révolue ». Vous parlez des rencontres faites au pied des monuments que vous veniez capturer ?

Oui, exactement. Comme je fais ces photos avec une chambre photographique, je suis tout sauf invisible. Je pose un trépied, avec un gros boiter, en restant au moins une dizaine de minutes. Forcément, il y a des gens qui viennent me voir. Ils s’interrogent. « Qu’est-ce que vous photographiez ? Pourquoi ? ». Avant les premiers voyages, je me demandais comment les gens allaient me percevoir. Qu’allaient-ils me dire, à moi, Français qui vient sur les ruines coloniales françaises ? « Tu viens chercher de la nostalgie » ? Au début, j’étais même gêné de dire que je cherchais des bâtiments de l’époque coloniale. Je disais plutôt « Je cherche des bâtiments du début XXe ». Une fois, un type me dit « Ah, mais vous cherchez des bâtiments coloniaux ! ». La-bas, ce n’est pas un mot tabou, c’est pour ça que je parle de ma surprise par rapport à leur approche décomplexée. Finalement, ça s’est bien passé, je n’ai pas ressenti d’animosité à mon égard. J’étais juste là pour témoigner des bâtiments, pas de l’époque, et ils ont dû le ressentir.

Quel est justement le rapport, de l’opinion publique ou des institutions locales, à ce patrimoine colonial ?

J’étais en contact avec les gens dans la rue, moins avec les institutions. Comme je le dis dans la postface, c’est le jeu des institutions et des gouvernements de maintenir une espèce d'animosité vis-à-vis d’un autre peuple : on gagne toujours à désigner un ennemi pour rassembler son propre peuple. Le rejet provient plutôt de ce côté là. Même si j’avoue que dans le cas de l’Algérie, je pensais que les gens rejetteraient eux aussi ce patrimoine colonial. L’Algérie reste la cicatrice la plus importante pour les deux peuples. Mais l’opinion publique prend conscience de ce patrimoine. Dans le cas d’Alger, la ville coloniale représente tout le front de mer et le centre-ville. Les Algériens vivent dedans et composent avec. Ils sont sensibles à ce patrimoine colonial qui est devenu leur patrimoine. C’est la complexité de l’amour et du rejet : ces bâtiments durent dans le temps. Aujourd’hui, plusieurs générations sont nées avec et veulent les conserver. A Oran par exemple, je photographiais le Grand Garage. Un passant m'invite à prendre un café, on parle de ci et de ça. Au moment de partir, il me confie qu’il est fier de « tous » les bâtiments de sa ville, même ceux laissés par les Français.

Après, ces bâtiments ne sont toujours pas neutres : quand on construit dans un pays colonisé, on sait que c’est pour rester. Je comprends quand les locaux ont du mal et veulent les effacer, puisque ça reste l’empreinte d’une puissance étrangère. En Guadeloupe, la prison de Petit-Canal provoque ce double sentiment : on aimerait bien la voir détruite, et en même temps il faudrait la conserver pour rappeler les horreurs de l’histoire.

Le patrimoine abandonné l’est-il seulement pour des raisons politiques ?

Pas seulement. En Asie du Sud-est, les gens sont moins attachés au patrimoine et les maisons coloniales sont mal adaptées au climat. Pour ces deux raisons, les bâtiments coloniaux sont démolis pour d’autres plus neufs et plus adaptés. L’Inde a aussi une philosophie propre qui explique la détérioration des bâtiments coloniaux : là-bas, si les choses doivent se faire, elle se feront. Ça ne sert à rien de résister à la nature.

Prison, Petit-Canal, Guadeloupe, XIXe siècle © Thomas Jorion

Pour revenir à Détroit, ce qui pouvait nous fasciner, c’était cette idée de puissance industrielle, de « plein-emploi », de prospérité. Une Amérique, chimérique, d’avant la crise. Avec « Vestiges d’Empire », on ne peut pas regretter cette époque coloniale, la nostalgie est impossible. Quelle émotion peut-on ressentir face à ces lieux ?

Effectivement, on pouvait être fasciné par Détroit, surtout vu de loin, depuis la France. Avec les colonies, il n’y a pas cette distance. On est sur quelque chose de plus imbriqué. On ne peut pas faire comme si c’était juste de la « belle ruine » à la Hubert Robert, comme de la ruine antique. C’est une ruine qui se rattache à un passé douloureux. C’est donc un sentiment plus ambivalent. En même temps, le bagne de Cayenne, qui renvoie à une lourde histoire, est devenu esthétiquement très beau avec la végétation. C’est comme si la nature voulait absorber la prison pour qu’elle disparaisse et qu’on l’oublie.

Le fait d’entreprendre une démarche presque scientifique de recensement était-il justement un moyen de sortir d’un conflit entre éthique et art ?

Je ne voulais pas trop entrer dans ce conflit. Je trouvais que l’approche par l’architecture permettait de le désamorcer. On peut par exemple voir ce livre sur le plan strictement architectural et découvrir des bâtiments où se rencontrent les style art-déco et néo-mauresque. Je n’ai d’ailleurs pas voulu montrer que des lieux de souffrance. Je n’ai pas voulu non plus les organiser par époques ou typologies. Dans la maquette, j’ai décidé de les organiser simplement par pays. Le fait de mélanger les lieux - les prisons comme les maisons - était donc une façon d’éviter de rentrer dans ce questionnement trop compliqué, chargé de souffrance.

Votre travail est publié alors que, de plus en plus, des politiques réveillent les anciens thèmes de la « civilisation en déclin » ou veulent réhabiliter la colonisation et ses « bienfaits ». Votre travail sur la « gloire passée de l’empire » peut-il nourrir ce déclinisme ?

J’ai eu un soir, lors d’une signature, un jeune qui m’a dit « Oh quand même, c’était bien ce qui a été fait à l’époque de la colonisation ». Ça a jeté un grand froid dans la salle !

Moi, je n’ai pas d’historique personnel avec ça, ma famille n’était pas en Algérie ou en Indochine. Je pense être assez neutre par rapport au sujet. Je ne suis ni dans la nostalgie, ni dans la revendication. Néanmoins, je me rends compte de l’importance de la préface de François Cheval (commissaire d’exposition et directeur du musée Nicéphore-Niépce, ndlr), qui va très loin dans la dénonciation de la colonisation. Il va plus loin que mon propos - trop loin, je pensais au début. Avec le recul, sa préface permet d’évacuer tout soupçon de nostalgie. C’est vrai que la ruine coloniale n’est pas neutre, elle soulève des questions politiques et sociales. C’est de la ruine qui amène à réfléchir !

Cinéma Rex, Oran, Algérie © Thomas Jorion

Pourquoi la chambre photographique ? Pour un sujet sur les vestiges du temps, on utilise aussi une forme en train de disparaitre ?

Oui, il y a un peu de ça. C’est l’appareil qui correspond le mieux à ma pratique photographique. J’aime ce format 4X3. Il faut poser et prendre le temps. Parfois je peste car j’aimerais aller plus vite, mais c’est le jeu. C’est aussi parce que j’aime bien le négatif, qui apporte des teintes et une profondeur à l’image que je retrouve moins dans le numérique. Sans tomber dans le débat infantile argentique contre numérique, je trouve encore dans le film des petites nuances qui justifient cette préférence.

Après « Vestiges d’Empire », vous connaissez déjà la suite ?

Le thème de la ruine commence à être extrêmement exploité. Je l’ai toujours fait, et je n’ai pas envie d’en sortir. Mais il faut que je trouve quelque chose de différent, d’intelligent. J’avoue que suis en phase de réflexion. Je vais faire quelques voyages avec des idées de thématique. Je n’ai pas de projet précis en tête. Je suis un peu perdu, mais c’est bien de se remettre en question ! Dans un an, je serai fixé.

Un an, c’est pas mal. Il y en a qui se cherchent plus longtemps !

Justement, je suis pressé parce que je me suis longtemps cherché. J’avais trente trois ans quand je suis vraiment devenu photographe. Il m’a fallu pas mal d’années avant d’oser franchir le pas. J’avais commencé à faire de la photographie avec des châteaux abandonnés quand j’avais 18 ans, pendant mes études de droit. A cette époque, celle de l’argentique, le monde parisien de la photographie me paraissait mystérieux et lointain : j’habitais la Seine-et-Marne. Je n’avais pas persévéré dans cette direction là, même si je continuais la photographie en amateur, en parallèle de mes études et de mes boulots. Et puis comme toujours, il y a des prises de conscience. Mes boulots ne me plaisaient pas, ce qui me faisait vibrer, c’était la photo. Arrivé à la trentaine, je me suis rendu compte que j’allais peut-être passer à côté de ma vie. Il y a sept ans, en 2009, je me suis lancé. Comme un saut dans le vide. Mais c’est allé assez vite. Finalement, ce qui m’a pris le plus de temps, c’est d’oser. On s’interdit des choses sans s’en rendre compte parce que les plus grosses barrières viennent de nous-même. Pour terminer sur une touche philosophique ! (rires)

http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/vestiges-d-empire-traces-of-empire/9782732468907"

Editions de la Martinière

320 x 260 mm - 240 pages

03 octobre 2016 - 9782732468907