Alabama, 1990 © Gilles Mora

New Orleans, Louisiane, 1984 © Gilles Mora

Le titre Antebellum est puissant, polysémique. Vous le définissez en lien avec l'appellation « Antebellum South » pour le Sud-est profond, connecté à un refus de la modernité (on y reviendra). Mais « antebellum » c'est aussi « avant la guerre », un temps de l'innocence peut-être, celui passé là-bas ? Et dans ce cas quelle serait cette guerre qui est venue après ?

S’il existe un temps de l’innocence, c’est toujours « celui d’avant ». Vieille idéologie qui resurgit avec force de nos jours et qui, dans ce livre, paraît en écho de ces nostalgies récurrentes… Le Sud-est américain est travaillé par cette innocence perdue, celle d’avant la guerre de Sécession (et dont l’archétype le plus ringard est celui du film Autant en emporte le vent). Innocence qui ne marchait, d’ailleurs, que pour les classes dominantes. Mais pour moi, l’effet le plus spectaculaire, lorsque je m’y installe en 1972, c’est sans doute l’impression d’un temps arrêté, celui d’une Amérique rurale dont étaient remplis les films de mon enfance, et les quelques images de Walker Evans, que j’allais immédiatement découvrir. Cet effet de temporalité figée convient à ma peur de l’accélération des choses, de l’emportement vers ce que l’on sait…

En même temps, et vous l’avez deviné, cet « Antebellum » , c’est celui d’un âge d’or de la photographie, avant le grand balayage des années 90. Celui de sa disparition annoncée, de sa réduction au banal statut d’image, de sa perte d’identité. Lorsque je m’installe aux Etats-Unis, au début des années 70, la photographie y est souveraine. Il n’y a aucune mauvaise conscience à investir, à découvert, un champ photographique pour moi en écho à mes « domaines hantés ». J’ai connu, là-bas, à ce moment-là, ce temps où photographier n’est jamais vécu, par les sujets, comme une agression. Et la prise de vue, l’ambition de collecter des images, y apparaissait telle un véritable acte créatif, amplifié par le statut qu’accordaient alors les musées, les éditeurs aux photographes. Chacun, muni d’un appareil, et rêvant quelque part, de faire oeuvre, vivait dans l’euphorie de cet emportement.

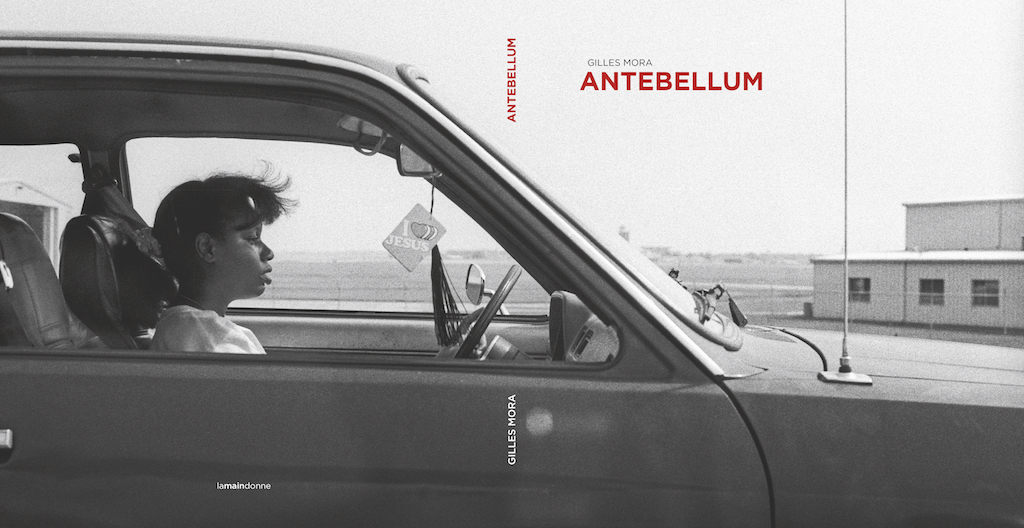

La couverture de ce livre est formidable, comme coupée en deux, nous laissant la possibilité d'être passager puis de s'apercevoir en le retournant qu'il y a une passagère (et quelle passagère !). Pourquoi avoir choisi cette photographie ?

C’est mon éditeur, David Fourré, qui a eu cette idée. Je l’ai trouvée juste, inhabituelle, l’essentiel de l’image venant « après », au dos de la couverture, ce qui est inattendu dans la logique éditoriale des couvertures. Je me souviens de cette fille : nos deux voitures étaient parallèles, et j’ai eu la chance de prendre l’image au moment où apparaissait de façon visible le texte du macaron suspendu au rétroviseur. En même temps, je trouve plutôt détonnant le rapport entre le visage fortement sensuel de la femme, et l’acte de foi religieux - si sudiste, si naïf - se balançant devant sa bouche.

Vous vous êtes installé dans le Sud des Etats-Unis en 1972, pourquoi ce choix ? Vous souvenez vous de votre première impression ?

Je venais de terminer mes études de lettres, et, à l’époque, c’était le service militaire obligatoire, tous mes sursis étant épuisés, ayant passé CAPES et agrégation. Avec ma femme, enseignante comme moi, nous avons eu la chance de pouvoir figurer dans la charrette de quelques enseignants que le Ministère des Affaires étrangères envoyait en Louisiane, à la demande du gouverneur louisianais de l’époque, afin de revivifier la langue française. J’échappais donc à l’armée, pour nous trouver au fin fond du centre de la Louisiane, près de Natchez, dans le Mississippi, à enseigner le français dans une école primaire d’une toute petite ville, en pleine forêt, loin de tout. L’Amérique la plus profonde qui soit, avec toutes ses pesanteurs, mais aussi, beaucoup de côtés attachants, nous faisant oublier les stickers collés sur tous les véhicules: « America: Love it or leave it! », et les drapeaux confédérés toujours aussi nombreux… Notre première impression, arrivés de nuit à La Nouvelle-Orléans : une chaleur de salle de bain surchauffée, et l’odeur de vase…

Savannah, Géorgie, 1983 © Gilles Mora

Birmingham, Alabama © Gilles Mora

Vous aviez gardé pour vous toutes ces photographies du Sud, pourquoi les sortir maintenant ?

J’ai vite appris, en France, qu’il était difficile de mélanger les genres : historien de la photo américaine, commissaire d’expositions, directeur - pendant quelques années - des Rencontres d’Arles, éditeur au Seuil, directeur du Pavillon Populaire de Montpellier… Il n’y avait guère d’espace pour Gilles Mora, photographe, c’eût été une inconvenance. Mes photos ont été montrées et publiées dans des revues américaines ou françaises, mais pas davantage. C’est mon ami Denis Roche qui, quelque temps avant sa disparition, m’a conseillé de m’occuper un jour de mes images plutôt que, toujours, de celle des autres. Les Editions lamaindonne, que j’aime beaucoup, ont été mon premier et seul choix. David Fourré a immédiatement accepté. Et un éditeur américain, les Presses du Texas, ont acheté les droits pour une édition américaine, qui est sortie en même temps que la française.

Vous êtes celui qui pose l'oeil sur, mais face à vous, des regards vous répondent et vous sont adressés directement dans vos portraits : indifférent, plein de défi, malveillant, inquiet, timide, sensuel. Comment les recevez-vous ? Vous évoquez d'ailleurs le fait que vous ne les prenez pas à leur insu, comme l'aurait fait un Mark Cohen par exemple, pourquoi ?

Je n’ai jamais conçu l’acte photographique que dans un accord entre le territoire, les gens photographiés et moi. Il y a dans mon rapport au Sud américain quelque chose qui passe par le corps, les sens, les contacts humains, et qui se rapproche des phénomènes épiphaniques propres à la littérature, en particulier celle de James Joyce. Cet accord entre la vie, la photographie, est, au fond, ce qui m’a toujours intéressé dans ce médium. C’est là également que se retrouve la « corne de taureau », le risque, dont parle si bien Michel Leiris dans sa préface à L’Âge d’homme. Les mises à distance, les stratégies mises au point par les photographes pour éviter ces rencontres et ces risques m’ont toujours étonné. Sauf, bien sûr, si le risque est léthal. Pourtant, cela devient de plus en plus difficile, les gens se persuadant qu’ils sont menacés dans leur droit à leur image.

Géorgie, 1986 © Gilles Mora

Jena, Louisiane, 1973 © Gilles Mora

Alabama, 1982 © Gilles Mora

Ces photographies ont été prises fin 1970, dans les années 80-90, voire jusqu'en 2010. Pourtant, on est frappé parfois par l'impression d'être dans le sud des années 30-40. En avez-vous conscience ? Est-il là ce refus de la modernité ?

Cela, bien sûr, est fait sciemment. Mes images sont une projection de la façon dont je continue à voir le Sud, en niant sa modernité, et le passage obligé vers ce qu’on appelle le « New South », aseptisé, réduit aux pauvretés de l’Amérique contemporaine et à ses archétypes. Mais en même temps - ambiguïté de la photographie - c’est encore ainsi... Je ne suis nullement un photographe du document. Suis-je même un photographe ? Pendant toutes ces années, j’ai réussi à me persuader d’une adéquation entre mes « domaines hantés », qui sont une accumulation d’images, de regrets, d’attirance pour une mythologie sudiste qui m’est si personnelle, et d’un territoire réel qui a encore assez de réserve pour me faire vivre dans mes illusions.

La ségrégation entre Blancs et Noirs dans ce Sud des Etats-Unis ne peut évidemment pas rendre nostalgique. L'inégalité toujours prégnante et qui transparait dans vos photos ne laisse aucun doute sur le sujet. Comment l'avez-vous vécue ? A-t-elle changé la donne pour le photographe que vous étiez ?

Vivre dans le Sud profond, quelques années à peine après les lois antiségrégationnistes prises à la fin des années 60, c’est faire l’expérience schizophrénique, au quotidien, du racisme résiduel et des conduites légalistes qui tentent de se mettre en place pour le combattre : les professeurs noirs continuent à ne pas venir dans la salle des professeurs blancs, même si c’est autorisé, les églises noires prolifèrent, le KuKluxKlan existe toujours, même s’il est interdit, et aucun Noir n’irait s’installer dans les quartiers blancs. Chacun, à quelques exceptions près, fait comme avant, sur une lancée qui, petit à petit, finit par s’affaiblir. Tout ceci nous étonne, nous interroge. Mais nous sommes loin des années 30… De ce côté-là, chez moi, la nostalgie n’a pas sa place.

Géorgie, 1987 © Gilles Mora

Votre femme Françoise embarque dès la dédicace, puis à travers votre récit et les photos d'elle : n'y aurait-il pas de frontière, chez vous, entre l'intime et la photographie ?

Pour moi, la photographie est aussi - et surtout - une aventure autobiographique, très proche de la littérature. Dans les années 80, nous étions quelques-uns - Denis Roche, Claude Nori, Hervé Guibert, Bernard Plossu et, bien sûr, Robert Frank - à vivre dans cette vision où l’intime est le moteur obligé. Antebellum n’échappe pas à cette règle. Mais il en évite, je crois, les excès. J’explique, dans mon texte, le parallèle entre notre couple et celui, dans les années 30, du peintre/photographe Ben Shahn et de sa femme Bernarda, livrés, eux aussi, à l’attraction du Sud.

Les femmes du sud, vaste sujet apparemment (dont vous vous entretenez le temps d'un goûter avec Eudora Welty) : quelles sont-elles ? En quoi vous fascinent-elles ?

Elles sont l’images d’une sensualité que le reste de l’Amérique ne connaît pas. Eudora Welty, pour moi, a su mettre en relief leur essence. Est-ce le climat, la liberté sensuelle des femmes noires?

Atlanta, Géorgie, 1986 © Gilles Mora

La première photographie est celle de la chambre de Faulkner et la dernière est celle de cette église d'Alabama prise en 1982 que Evans avait immortalisée en 1936. Comment se sent-on entre William Faulkner et Walker Evans : à l'étroit ? Impressionné ? Inspiré ? Hanté ?

Je me sens inspiré, tout autant que libre. Evans, surtout, a guidé mes voyages. Mais je n’ai pas, devant eux, une forme d’obédience paralysante. « Hanté », ici, prend son sens pleinement étymologique : « habité » par leur monde. Mais loin d’être submergé…

Vous êtes musicien, fan de rock et de Carl Perkins notamment, si vous deviez choisir une chanson pour accompagner la lecture de cet ouvrage, quelle serait-elle ?

Carl Perkins m’a beaucoup apporté : je n’oublierai jamais qu’il ait accepté de venir jouer en France avec moi, qu’il m’ait accordé son amitié, et mes souvenirs du Sud sont ceux, aussi, passés à ses côtés, chez lui, dans le Tennessee. S’il fallait une bande-son à mon livre, ce serait, de Perkins, le très beau: « https://www.youtube.com/watch?v=aud-mR0ND0U"»

https://www.youtube.com/watch?v=aud-mR0ND0U"