Rina Sherman

C'est un beau cadeau que Rina Sherman a fait à la BNF. Elle a donné à cette dernière le fonds d’archives « Les années Ovahimba – The Ovahimba Years ». Elle offre ici « http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.ovahimba_sherman.html"» Scientifique et sensible, deux mots clés pour qualifier le travail et la vie de Rina Sherman.

Omukurukaze Kazinguruka Tjambiru, femme du chef d’Etanga © Rina Sherman

Rina Sherman, comment avez-vous choisi, parmi un trésor d’archives aussi monumental, ce que montre aujourd'hui l'exposition Les années Ovahimba / Rina Sherman ?

En faisant un véritable travail de commissariat ! Tout au long de cette période de terrain, et même après, j'ai toujours cherché à faire ressentir aux autres l'impression d'y avoir été, que ce soit en lisant une phrase, en voyant une photo ou en regardant une image. Il faut créer un phénomène social global, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de tout : des textes, des objets, de la photo, de la vidéo, etc. J'ai essayé de créer un aperçu de ce qu'était, peut-être, un moment de ces sept années Ovahimba.

Cette exposition à la BNF aurait-elle des vertus pédagogiques ?

C'est un bien grand mot, mais c'est en tout cas un très grand désir de partage. Combien de fois me suis-je réveillée sur cette colline, avec une vision à 360° sur l'un des paysages les plus magnifiques du monde ? Je me suis toujours demandé comment je pourrais un jour rendre compte de cela et partager cet immense privilège d'intensité de vie, de beauté, de découverte et de partage avec des gens absolument formidables ! Non pas que je sois dans une admiration béate, parce que, comme chez nous ou ailleurs, il y a des bons, des mauvais, des jaloux, des généreux, il y a de tout ! Mais là, a eu lieu une véritable rencontre entre les Ovahimba et moi.

Une rencontre pas toujours facile...

Oui, parce que je menais quand même un projet de recherche. J'avais des subventions, je devais rendre des comptes, ce n’était pas juste « J'arrive et c'est la fête ! » J'avais beaucoup de mal à expliquer ce qui a parfois été perçu par les Obahimas comme un côté frugal. Je ne voulais pas prendre la voiture pour n'importe quelle raison, je ne voulais pas donner tout et tout de suite... Je suis partie pour 6 mois, et je suis restée 7 ans. J'étais nourrie et logée, le plus souvent sous les étoiles, mais il fallait avoir l'économie des moyens pour tenir.

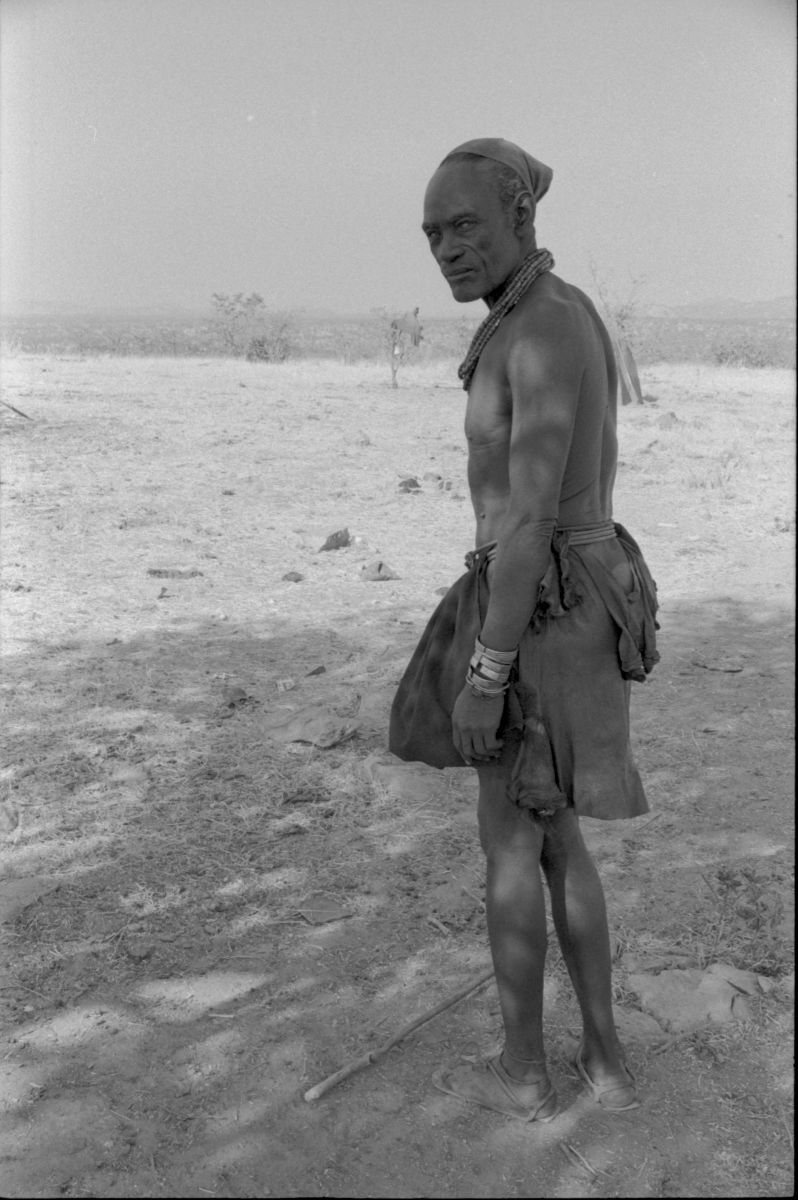

Rina Sherman - Oncócua, Angola

Anthropologie visuelle, absence de mise en scène, plongée totale dans l'univers de l'autre pour mieux le connaître... les enseignements de Jean Rouch semblent imprégner tout votre travail.

Dire qu'il n'y a pas de mise en scène est faux. C'est non-scripté, mais la mise en scène est improvisée, et pour improviser, il faut savoir ce que l'on fait. Il faut connaître et il faut savoir faire le vide pour accueillir la plénitude partielle ou ample de celui que l'on a en face. Il faut entrer dans sa danse, c'est la « ciné-transe ». Voilà l'idée de Jean Rouch. Il a su le faire à merveille ! Moi, je ne suis juste qu'un mince sillon tracé derrière lui.

Chef d’Etanga © Rina Sherman

Mais Jean Rouch, je lui dois tout ! Il y a d'abord eu une première rencontre virtuelle dans une bibliothèque de l'université de à Johannesburg où je suis tombée par le plus grand des hasards sur une phrase de lui. Il disait que cela l'intéressait plus d'évoquer la réalité provoquée, suscitée ou évoquée par sa présence et celle de la caméra que de prétendre de pouvoir la filmer telle quelle. Tout est une question de regard, d'interprétation, et pour moi, venant de cette Afrique du Sud tellement hiérarchisée et séparée physiquement, mentalement, émotionnellement, etc., c'était une révolution à 360° - comme sur la colline d'Etanga.

Tout à coup, j'ai compris que tout est vraiment une question d'auteur. J'ai pris conscience de l'immense responsabilité que l'on prend dès lors que l'on porte un regard et que l'on fixe sur un support durable, en images mouvantes ou fixes, la vraie vie de quelqu'un. C'est une responsabilité totale, parce que cela peut aller jusqu'au drame...

D'autant plus que le regard de l'époque sur l'Afrique n'était pas – il l'est encore parfois - sans ambiguïtés ni marqué par une iconographie africaine au mieux exotique au pire raciste...

Tout à fait. Étant petite Afrikaner, née en Afrique du Sud, exilée en France et « de retour » en Namibie, j'ai eu la chance de tomber chez des gens qui ont certes souffert de la ségrégation raciale, mais qui n'étaient pas trop sous le joug colonial puisqu'ils occupaient des contrées lointaines.

Quand je suis arrivée, je suis tombée à pied d'égalité avec des gens qui n'étaient pas tellement impressionnés par moi ni par le fait que j'étais blanche, outre le fait qu'en général les Blancs venaient avec des choses de l'économie monétaire et qu'ils pouvaient en profiter.

Il faut s'avoir qu'avant de partir en exil, j'ai été formée par les idées de la conscience noire de Stephen Bantu Biko et principalement par l'idée qu'il faut d'abord se libérer dans son esprit avant de prendre les armes. J'étais déjà décomplexée par rapport à ma « blancheur » de peau. Entre nous, il n'y avait pas tout ce passif de l’apartheid et de la ségrégation raciale, on était complètement libres ! S'ils m'envoyaient sur les roses, ils le faisaient parce qu'ils en avaient envie, pas parce que j'étais blanche ou rose ou pourpre.

Jeunes femmes © Rina Sherman

Tjimbosi cérémonie d'attribution du nom, fils de Kakaendona © Rina Sherman

Il faut savoir qu'il n'y a rien qui est posé, il n'y a pas de « Mets-toi là » ou de « Attendons le soleil ». L'idée, c'est de capter comme on peut, quand on peut, si on veut et si on a encore de l'énergie ! Je partais toujours avec de quoi tourner des images fixes et mouvantes, vous imaginez les sacs et les sacs qu'il fallait ! Surtout avec ce sable fin qui s'infiltre partout ! Tout se faisait au gré de la communication avec eux. Quand un portrait se présentait, il fallait être là, il fallait le prendre sur l'instant même.

Ces photographies montrent la force particulière qui se dégage du regard des Ovahimba, « statique et immobile, où transparaissent parfois une lueur interrogative ou bien un sourire suggérant une sympathie possible pour des visiteurs que personne n’a invités » écrivez-vous.

Oui, il y a un rapport d'égalité, mais il y a aussi la notion d'« hôte professionnel », c'est-à-dire l'invité qui n'a pas été convié. Ils se savent regardés, ils se savent photographiés. Chez eux, il y a un grand questionnement par rapport à l'image, car il y a énormément de gens qui gagnent leur vie grâce à des photos d'eux.

Jeune fille du domaine familial de Katjiaambia © Rina Sherman

Jeune fille du domaine familial de Vetamuna © Rina Sherman

Quand des visiteurs ou des journalistes venaient chez moi, je leur disais « Je vous ouvre les portes, je fais la traduction pour vous et je n’interviens pas ». Mais s'ils venaient pour gagner leur vie, il était normal que les Ovahimba en bénéficient également, et je les encourageais à donner un petit peu d'argent. Cela s'est plus ou moins bien passé avec la plupart des journalistes.

Parfois pourtant, il y avait des problèmes parce que beaucoup de gens viennent et abusent de la situation. J'en ai vu tendre une canette de coca à moitié entamée en échange d'un appareil déjà déclenché. Il y a beaucoup d'Européens qui arrivent avec une attitude qui me faisait honte pour eux.

J'avais appris aux Ovahimba à reconnaître les appareils pouvant être utilisés commercialement, mais ce n'est plus valable aujourd'hui parce qu'avec un smartphone, on peut désormais faire de très bonnes images.

Et selon vous, cette question de l' « hôte non invité » remonte très loin dans l'histoire des Ovahimba...

Oui, ce sont les missionnaires qui ont les premiers porté un regard sur eux. Et pour comprendre où ils étaient, et parce qu'ils voyaient non seulement des colons à contrôler, mais aussi un tas d'autres âmes à « sauver », il fallait savoir à qui l'on avait affaire. Ils ont appris la langue et les coutumes, pour leur dire qu'il fallait les abandonner afin que le petit Jésus puisse s'asseoir.

Revenons en 1997. Dans quel état d'esprit étiez-vous partie là-bas ?

La veille de mon départ, un copain m'a raconté l'histoire d'une chercheuse au CNRS. Elle était parvenue à rentrer dans l’antichambre d'un grand chef indien. C'était le moment rêvé de toute une carrière, elle allait rapporter le grand entretien. Ce chef l'avait regardée et lui avait dit « Qu'est-ce que tu fais là ? » Elle n'a pas su répondre. Elle a été rapatriée le lendemain et elle a mis des années avant de reprendre son travail.

C'est avec cela que je suis partie à Etanga. Je vivais avec la hantise de cette question. A chaque instant, je me suis demandé : « mais qu'est-ce que je fais là ? » La réponse est évidemment : rien. Je n'ai rien à y faire. Qu'est-ce qui justifie le fait de venir chez vous, de m'y installer et de vous photographier pendant sept ans ? Pourquoi ? Une question d'ego ? Une expression légitime ? Notre culture serait-elle totalement pervertie par ce désir de représentation ?

Et pourtant l'accueil qui vous a été fait ne vous a jamais déçue, au contraire.

Les Ovahimba ont eu l'immense humanité de me recevoir et de me faire membre de leur famille, à tel point que le président a posé la question au chef, « Mais ta Blanche là, normalement les Blancs restent trois mois, là ça fait des années ! Qu'est ce qu'il se passe ? » Le chef a répondu : « C'est mon enfant, qu'est ce que tu veux que je te dise ? » Et comme dans les grandes discussions africaines, la question a été réglée.

Karambua Tjambiru © Rina Sherman

.jpg)

Kandanda Tjongoro © Rina Sherman

La vie chez les Ovahimba a sans doute été paradoxalement moins mouvementée que votre arrivée en France en 1984. Racontez-nous un peu le début de cet exil.

Je suis arrivée en tant que réfugiée politique. J'ai été SDF et sans-papiers à Paris. Je ne parlais pas français, mais j'avais déjà un bout de film sous le bras, Chicken Movie. Cluck!, que Jean Rouch a adoré. Et comme j'ai des cheveux blonds et les yeux plus ou moins bleus, je n'ai jamais été arrêtée dans le métro. Mais j'avais la trouille au ventre quand je croisais des brigades de CRS.

Le fait d'avoir connu cela, tout en ayant eu une enfance extrêmement privilégiée de petite princesse, permet de relativiser énormément les choses. Que je sois devant les grands ou les petits, c'est pareil pour moi, c'est la même humanité en face de moi. Que l'on soit président ou ramoneur, le projet de vie de chacun d'entre nous est valable, y compris celui de ceux qui sautent actuellement dans des barques pour se noyer dans l'espoir peut-être d'un repas.

Vous travaillez en ce moment sur le « http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.ovahimba_sherman.html" », Michou. S'agit-il pour vous de la même démarche anthropologique ?

Oui, c'est le même travail, les mêmes soucis, la même pudeur, le même respect de la dignité. On revient toujours à cette responsabilité quand on filme la vie réelle des gens. C'est une ethnographie visuelle que je suis en train d'établir, avec un immense plaisir...

Et ce travail peut se faire n'importe où. Là, je le fais entre voisins, entre amis, entre copains, et entre grands professionnels, parce que Michou est un grand professionnel de la nuit et de la fête. C'est la référence mondiale pour les transformistes. J'ai fait les sept années « Ovahimba » et ici, à Montmartre, je suis presque rendue aux trois années « Michou ». J'ai retrouvé ma tribu à Montmartre ! (rires)