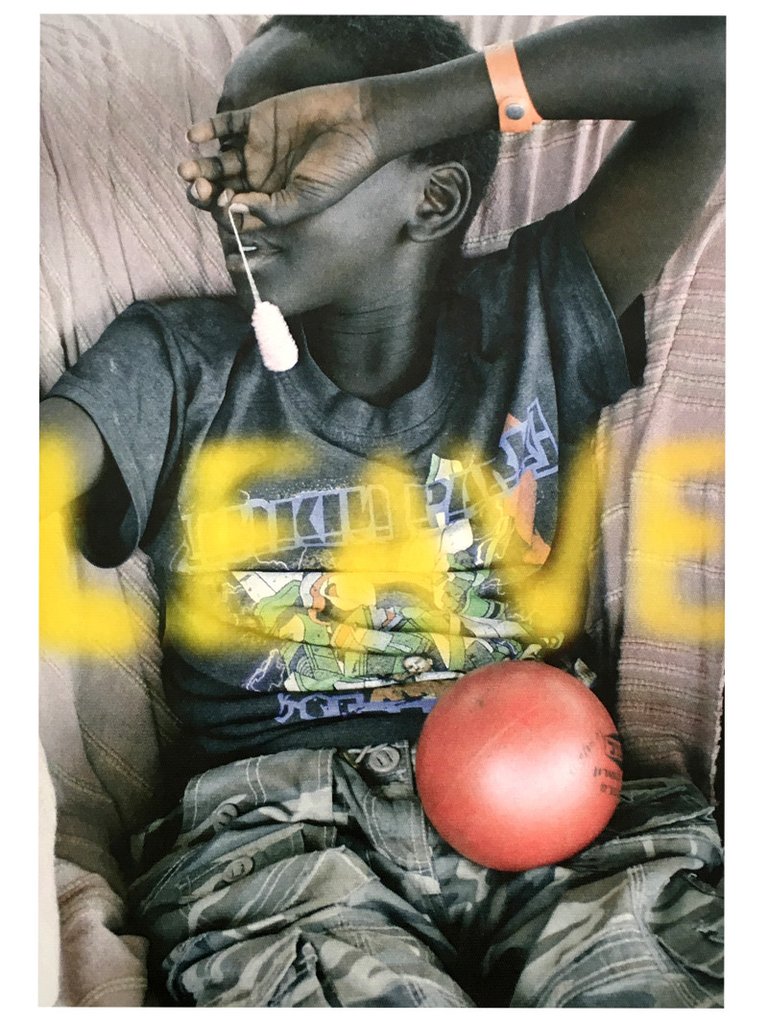

© Ezra Nahmad, Leave

Après Without/Sans et Sounds Hell, Ezra Nahmad boucle son odyssée moyen-orientale avec une troisième exposition à la Galeries Les Douches. L'artiste aux origines multiples parle mondialisation, exode, fuite et attachement dans un récit à forte résonnance personnelle. Rencontre à l'occasion de son exposition, Leave, dernier volet terminé cette semaine de la trilogie israélienne du photographe.

Pouvez-vous nous présenter votre exposition ?

C’est une exposition sur l’exil, sur la migration, sur les gens qui n’ont pas de maison. C’est une exposition sur l’expérience de nous tous qui avons une maison, mais qui fantasmons sur le fait d’avoir peur de la perdre. On retrouve une forme de nomadisme et de précarité là-dedans.

Ce sont des thèmes liés à votre expérience personnelle ?

Bien sûr. Mes parents sont nés en Egypte, moi en Israël. J’ai grandi en France. Mes arrière-grands-parents viennent de plusieurs pays du Moyen-Orient, donc on a toujours été une famille de migrants, de gens qui bougent.

Vous semblez avoir un point de vue engagé. Quel est votre objectif avec cette exposition ?

Je n'ai jamais d’objectif précis quand je commence un projet. Je démarre de manière purement intuitive. Ce n’est que lorsque l’exposition prend formes que les choses prennent du sens pour moi.

La photo est une activité visuelle, esthétique et subliminale. Elle ne relève pas de la communication, de l’information, de la raison ou du plaidoyer. En tout cas, pas dans le sens de « preuve » comme on peut souvent l’entendre. L’idée, c’est de regarder le monde avec une forme de distance, et en même temps une forme de pénétration qui est différente de celle que nous avons dans le quotidien. Ça n’a pas grand chose en commun avec la notion de « preuve » ou le discours politique, même si il y a du politique dans mon travail.

.jpg)

© Ezra Nahmad, Leave

Vous avez évoqué le « nationalisme autiste » d’Israël. Qu’est-ce que cela signifie ?

Nous rentrons dans un monde où les gens aiment bien s’enfermer. Et ce n’est pas seulement un problème israélien, c’est un problème global. Regardez ce qui se passe aux USA et en France. Israël est un cas parmi d’autres, peut-être un peu plus extrême et un peu plus prématuré. Là-bas cette culture a commencé très tôt, donc je dirais qu’Israël est un modèle d’autisme. Le pays exporte des barrières, des barbelés, des murs. Ça en devient une industrie.

Donc l’idée dans ce travail est de comparer le parfum que j’ai connu, un parfum culturel et d'ouverture, avec là où nous en sommes aujourd'hui : un monde de fermeture et de nationalisme.

Est-ce cela qui vous a fait fuir ? D’où le titre de l’exposition, « Leave » ?

Oui, c’est une des raisons qui m’ont fait fuir Israël. C’est un veto de ma part. C’est mon choix.

Mais « Leave » a une portée plus importante encore. On parle ici de flux de populations et de choix. Il y a plusieurs points de vue. Certains partent, d’autres restent. Certains arrivent, certains veulent partir et d'autres veulent venir. C’est ça le sens large de « l’exil » dans ce livre et cette exposition.

Aujourd’hui vous vivez à Paris. Ne voyez-vous pas des similitudes entre ce que avez photographié en Israël et en France ? Seriez-vous prêt à y consacrer un autre travail ?

Absolument. C’est le reflet d’une série de voyages réguliers entre le Moyen-Orient et la France. Il y a en effet des convergences. Et il est important d’évoquer comment ces énergies circulent, et pas seulement dans ma tête, mais dans la vie.

Je pourrais y consacrer un travail. Simplement je pense que l’on parle mieux des choses que l’on connait bien, et encore mieux de manière intime. Je connais bien la France, mais pas d’autres pays comme les États-Unis.

Cette exposition découle au départ d’un projet purement éditorial. L’exposition après le livre, c’était prévu ?

En effet, il est issu d’une trilogie sur cinq ans. Ce livre est conçu comme un projet de publication. Je voulais m’imposer cette règle pour échapper à une prévisualisation trop esthétisante, trop « galerie ». Quand on fait de la photo et qu’on la conçoit en vue de faire une exposition, on n'a pas forcement le même regard que quand on fait un livre. Mais je savais que j’allais ensuite en faire une exposition. C’est d’ailleurs une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle j’ai fait cette disposition des tirages ; beaucoup de photos ici sont identiques aux doubles pages du livre.

© Ezra Nahmad, Leave

En parlant de scénographie pourquoi ne pas avoir mis de cadre sur vos tirages ?

C’est avant tout un choix esthétique : j’essaye de me rapprocher du livre. Je considère le mur comme une page abstraite. Je viens de la peinture. J'ai fait des études d’histoire de l’art et j’ai longtemps vécu en Italie, donc j’ai été très enraciné dans le concept de beauté classique. Je l’ai adulé et j’ai fini par l’abhorrer. Je me suis tourné vers la photographie parce que je pense que justement la photo n’a rien à voir avec la beauté. Pour moi, la peinture est enracinée dans le classicisme, dans le passé et l'esthétisme. La photographie est un médium moderne qui est attaché à l’industrie, à la guerre. Je pense que le cadre et tout ce qui va vers la muséification de la photo l’a remmène vers la beauté. La chance de salut de la photo aujourd’hui n’est pas de se muséifier ou d’imiter la peinture. C’est au contraire de regarder vers le futur. L’avenir restera le numérique et tous ses enjeux. Ça aussi c’est une manière d’évoquer une photographie qui est plutôt virtuelle. J’ai fait exprès de ne pas choisir des papiers nobles ou qui puissent flatter. J’ai choisi les papiers d’une photographie flottante et virtuelle. Je ne dis pas que c’est beau et grand, mais je pense que l’énergie de la photo est là.

Pourquoi avez-vous écrit des messages au feutre sous vos tirages, directement sur le mur ?

Je n’avais pas prévu de le faire. Ça m’est venu quand toutes les images étaient déjà accrochées. Ce sont des messages symboliques qui viennent ajouter une dimension en plus à une exposition déjà visuelle. Pour moi, c’est comme une musique de fond qui vient rythmer l’exposition. Les messages même sont plutôt abstraits. Ce sont des mots qui me sont venus lorsque je regardais les clichés. Par exemple « broken fingers » est une référence au nom d’un collectif de street-artists israélien « Brokenfingaz ». J’ai pris une de leurs fresques en photo pour mon livre.

Avez-vous été inspiré par le travail d’autres photographes ?

J’ai toujours été inspiré par les grands photographes américains, Walker Evans en tête. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup fait aimer la photographie. Il y a à la fois une vision très documentaire et très esthétique.

Il y a un autre photographe qui m’influence beaucoup et avec lequel je mène un dialogue aujourd’hui. C’est Stéphane Duroy, sur lequel j’ai récemment publié un livre.

Ezra Nahmad

Leave

Peperoni Books

2016