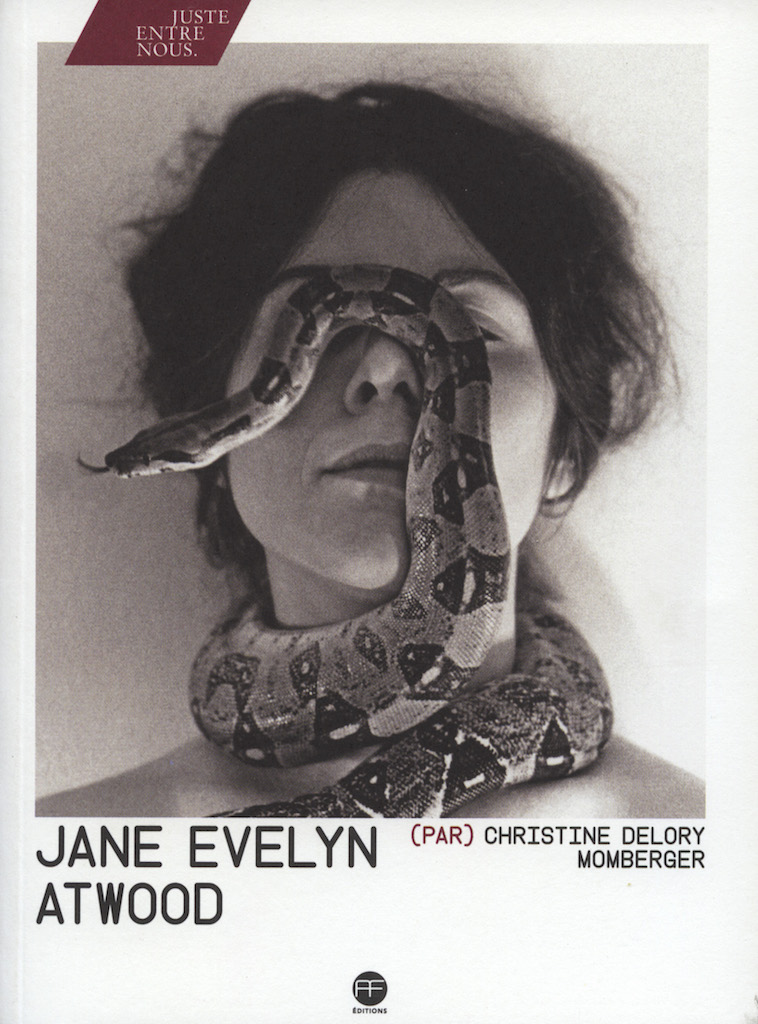

Jane Evelyn Atwood (PAR) Christine Delory-Momberger Collection Juste entre nous, André Frère Editions.

Jane Evelyn Atwood, pourquoi avoir choisi ce format de l'entretien - avec Christine Delory-Momberger - et ne pas avoir pris vous-même la plume, comme vous l'aviez déjà fait à de maintes reprises pour certains de vos sujets ?

D'abord, parce que Christine et moi, on se connaît depuis longtemps. Elle m'avait déjà interviewée pour Rue des Lombards (2011). Christine est spécialiste de la biographie et avait déjà fait un livre d’entretiens avec Antoine d'Agata. Il y a 6 ou 7 ans, elle m'a proposé de faire un ouvrage similaire. J'ai accepté parce qu'elle est une femme intelligente en qui j'ai complètement confiance. Je n'aurais pas fait ce livre avec quelqu'un d'autre. Il était très important d'avoir ce genre de confiance en la personne, parce que j'aborde des sujets très personnels, intimes même, et importants du point de vue de la photographie en général et de la mienne en particulier. J'avais la possibilité d'ajouter, enlever ou changer des choses à n'importe quel moment.

Pourquoi ne l'ai-je pas fait moi-même ? Ce n'est pas censé être un tome exhaustif sur Jane Evelyn Atwood ! Le livre est d'ailleurs assez petit, idéal pour être porté sur soi ou lu dans le métro. Ce que je trouvais intéressant, c'est que Christine ne soit pas issue du milieu de la photographie. Elle adore la photo et aime beaucoup ce que je fais, mais elle a d'autres centres d’intérêt qui font que ses questions ne sont pas celles d'un magazine de photo. C'est elle qui conduisait le bateau, elle posait les questions et j'y répondais. Chacune était curieuse de l'autre. C'était une conversation entre deux personnes, comme celle entre Blondine et moi.

N'est-il pas difficile parfois de se retrouver à la place du sujet questionné ?

C'est compliqué bien sûr, mais ce n'est pas désagréable ! À n'importe quel moment, j'aurais pu dire « stop ». Cela s'est passé très naturellement avec Christine. Je ne connais personne d'autre à Paris avec qui j'aurais eu ce degré de confort et de confiance.

Enfance, psychanalyse, alcool, mais aussi Blondine, Jean-Louis, les légionnaires, les prisons etc. Au fil de l'entretien, tout s'entremêle, vie personnelle et parcours professionnel. Est-ce là votre manière de vivre et de travailler ?

Oui, je suis une seule et même personne. Je suis l'individu et la photographe, tout à la fois, on ne peut pas les dissocier. Christine y a mis l'ordre qu'elle a voulu, mais je pense que c'est tout à fait moi.

Vous débarquez à Paris en 1971, comme jeune fille au pair. D'Urbana (Illinois), où vous avez vécu enfant, à la capitale française : comment expliquer que l'on emprunte parfois des chemins de traverse ?

Ce sont les choses de la vie ! Paris est arrivée longtemps après Urbana. J'étais une autre personne à ce moment-là, toute jeune. J'ai été « mise » là-bas par mes parents, tandis que c'est moi qui ai décidé d'aller à Paris.

« J’ai tout appris sur le tas : ce qu’est la prostitution et beaucoup de choses sur la photographie », confiez-vous à propos de votre travail sur la rue des Lombards. Nächtlicher Alltag (La Nuit Quotidienne, 1980) est-il l'oeuvre fondatrice de votre existence photographique ?

Oui, ce projet était précurseur, notamment quant à une certaine façon de travailler. Je ne le savais pas à l'époque bien sûr. J'avançais instinctivement, avec Blondine. J'étais très jeune et naïve. Je ne connaissais rien de la photo, tout comme je ne connaissais rien de la prostitution. Maintenant, quand je regarde en arrière, je comprends que cela a été mon école de photographie, rue des Lombards. C’était original et absolument génial ! Je n'aurais pas pu avoir de meilleure école, pour le travail que je voulais faire.

En 1980, vous êtes récompensée par la première bourse de la fondation W. Eugene Smith pour votre sujet sur les enfants aveugles. En quoi cela a-t-il été déterminant dans votre carrière ? Ce prix est-il venu inaugurer et récompenser vos premiers pas dans la photographie sociale ?

Cela m'a basculée sur la « scène photographique » – s'il y en avait une à l'époque et ce n'est pas certain, parce qu'il n'y avait rien pour la photo à Paris en ce temps-là. Mais ce prix a fait que l'on m'a appelée tout à coup « photographe ».

Je ne fais pas de photo comme Diane Arbus, ni comme Eugene Smith. Je n'aime pas être considérée comme une photographe sociale, je trouve cela trop sectaire. Rue des Lombards publié chez Xavier Barral n'est pas du tout un livre social et je l'aime comme il l'a publié. Trop de peines, femmes en prison (2000) ou Sentinelles de l'ombre (2004) étaient en revanche complètement engagés et très politiques. L’activisme s'est imposé rapidement à moi en raison du sujet traité. Je ne me suis pas dit « Oh, je vais faire un truc d'activiste sur cela », c'est venu tout naturellement en m'immergeant dans le sujet.

« Je n’aime pas être considérée comme femme-photographe, qui fait des photos de femmes », dites-vous. C'est précisément le propos de la double exposition du musée d'Orsay et de l'Orangerie, tout en revendiquant l'expression et en posant la question « Qui a peur des femmes photographes ? ». Selon vous, y a-t-il encore des gens qui ont peur des « femmes photographes » ?

Peur, peut-être pas. Mais des gens mal à l'aise, certainement, tout en ayant une sorte de fascination pour celle qui a un appareil et qui se balade. Il n'y a qu'une femme libre qui peut prendre les photo comme je le fais. Je dis cela sans aucune prétention, la liberté va avec ce genre de photographies. Et une femme libre peut rendre certaines personnes inconfortables. Elle est dans la rue, avec un appareil, à la portée de toutes sortes de regards et de remarques. Je suis sûre que les hommes ne sont pas confrontés aux même réactions.

J'ai vu l'exposition du musée d'Orsay, et je l'ai trouvée absolument magnifique. J'ai d'ailleurs participé au documentaire « http://www.andrefrereditions.com/livres/nouveautes/jane-evelyn-atwood/"» de Manuelle Blanc et Julie Martinovic, sorti au même moment. Avec trois autres photographes contemporaines, Sarah Moon, Christine Spengler et Dorothee Smith, on y parle justement de cette idée de « femme photographe ». A titre personnel, je trouve que cette expression est raciste et sexiste. Elle nous met dans une catégorie à part et inférieure, on ne dit pas de Depardon qu'il est un « homme photographe ». Le jour où l'on arrêtera de nous appeler « femmes photographes », cela voudra peut-être dire que l'on sera considérée comme l'égale des « hommes photographes ».

Dans ce film, comme dans l'exposition, on voit tellement de femmes photographes totalement inconnues ! J'étais sidérée de la quantité de photographies dont je ne connaissais même pas les auteurs. Comme beaucoup d’artistes femmes, elles n'avaient pas le droit de s'exprimer, et on ne les prenait pas au sérieux quand elles le faisaient.

Parlons de vos différents travaux. Blondine a été bien plus qu'un sujet. Jean-Louis aussi. Il semble en être de même pour les légionnaires ou les jeunes aveugles. Est-on obligé d'aimer les gens que l'on photographie ?

C'est une bonne question. Si vous photographiez comme moi je le fais, c'est à dire en passant beaucoup de temps avec son sujet, et surtout avec la même personne - comme dans le cas de Jean-Louis -, il faut absolument l'aimer parce que sinon ça ne marchera pas.

En fait, Jean-Louis et moi avons fait ce travail ensemble (« J'ai le sida », article et photographies parus dans Paris Match en 1987, NDLR) . Les gens qui ne connaissent pas l'histoire pensent souvent que j'ai choisi un ami à moi. Ce n'est pas vrai du tout, j'ai cherché pendant un an et demi quelqu'un qui pouvait être photographié. Il est devenu un ami, un ami très particulier. La seule et unique fois où l'on est sorti ensemble au restaurant, était la seule et unique fois où je l'ai vu habillé et hors de son lit. Tout le reste s'est passé avec un homme cloué à son lit, malade. Mais c'était une vraie relation privilégiée, parce que c'était du vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Alors oui, je pense qu'il faut la bonne personne et qu'il qu'il faut l'aimer...

N'avez-vous jamais travaillé avec des gens qu'il était compliqué d'aimer ou même d'apprécier ?

Oui, dans des commandes. Et il y a toujours des gens dans mes travaux aussi avec qui ça ne passe pas : dans la légion par exemple, ou avec les prostituées parmi lesquelles beaucoup ne pouvaient pas me saquer ; elles étaient violentes et m'ont menacée. Il ne faut pas penser la vie en rose, ça ne se passe pas comme ça !

Quand je travaillais sur les prisons, je me souviens qu'à la centrale de Rennes (centre pénitentiaire pour femmes, NDLR), il y avait une bande de filles qui étaient complètement contre ma venue. À chaque fois qu'on était en promenade, elles hurlaient et me menaçaient. À un moment donné, le directeur m'a même demandé d'aller en promenade sans mes appareils photo ! (rires) Si certains pensent que je suis une grande photographe, sans mes appareils cela reste quand même très compliqué ! Je plaisante, mais en fait c'est le genre de chose qui peut bousculer toute la semaine en prison. Il y a toujours des gens qui sont contre.

La question de la dignité est cruciale dans votre travail. Vous cherchez à la capter, et même à la rendre à celles et ceux à qui on l'a enlevée. Vous insistez d'ailleurs sur l'importance du processus de l'« editing », ce choix des photographies que l'on montre ou pas. Expliquez-nous.

C'est très important de ne pas s'autocensurer pendant la prise de vue. Pourtant, je le fais parfois malgré moi lorsque la situation est tellement terrible que je n'arrive pas à faire une photo. Si on peut l'éviter, il ne faut pas faire de l'autocensure.

Et puis, au moment de la prise de vue, je ne sais pas exactement quelle est l'histoire. Quand on fait un editing, on le fait d'abord pour les meilleures photos, et après on le fait pour un livre ou pour une exposition. Dans ce recueil d'entretiens, il est dit que je ne montrerai jamais une personne qui perd sa dignité. Ce n'est pas aussi radical que cela, disons que j'essaie de ne pas mettre une photo où la dignité humaine est perdue. Je ne pense pas toujours y parvenir, mais du moins j'essaie.

« Mais je reviens toujours photographiquement aux aveugles d’une façon ou d’une autre », expliquez-vous à Christine Delory Momberger. C'est évidemment assez troublant, voire ironique, qu'une photographe, dont le métier est par essence lié à la vision, à l'image, ait cette fascination pour le monde des non-voyants.

C'est peut-être un paradoxe, mais c'est justement cela qui est fascinant. Pour quelqu'un comme moi, pour qui les yeux sont peut-être les plus importants, je n'imagine pas ne pas voir, et cela me fascine toujours d'observer comment les personnes non-voyantes se débrouillent avec ce sens en moins.

Vous travaillez actuellement sur les paysages, ceux de Bretagne et de Corse, des sujets qui peuvent sembler loin de vos premiers amours photographiques. Continuez-vous à photographier les gens ?

Je continue la photographie.

La photographie de couverture est fascinante. Elle montre un serpent qui fait le tour de votre coup et s'attarde sur votre visage (Autoportrait, 1979). Pourquoi l'avez-vous choisie ?

J'adore la photo ! C'est une photographie magnifique ! L'appareil était sur un trépied, donc je ne contrôlais rien, je contrôlais juste le champ. Mais que le serpent ait tiré la langue au moment du déclenchement, très honnêtement, ce n'est pas grâce à moi, c'est de la chance !

A l'intérieur de l'ouvrage, on peut voir aussi l'une de vos premières photos, un autoportrait qui montre la lanière d'appareil photo sur votre ventre, entre vos seins et votre sexe. (1975. Autoportrait avec un Nikkormat, peut-être ma première photo. Paris, France.) Racontez-nous.

Elle est prise avec le premier appareil que j'ai acheté. C'était un Nikkormat et j'avais une très belle et grande lanière arc-en-ciel. On disait qu'il fallait qu'elle soit large pour ne pas faire mal au cou. Cette photo est l'une des premières que j'ai faite quand j'ai commencé sérieusement la photographie. À l'époque, je ne savais pas que cela allait être aussi sérieux...

http://www.andrefrereditions.com/livres/nouveautes/jane-evelyn-atwood/"