Le photographe Thomas Jorion est un habitué d'Actuphoto. Nous avions déjà présenté sa série Nuigishi dans le cadre d'une Carte Blanche (http://www.actuphoto.com/13824-nuigishi-thomas-jorion.html). Il y donnait à voir le passage du temps au Japon et des décors de bâtiments en ruine, constructions un jour rutilantes mais désormais laissées à l'abandon. Après le succès de la première édition du livre (novembre 2010), il réédite actuellement Ilots Temporels, un recueil de ses travaux sur ce même thème, à travers le monde.

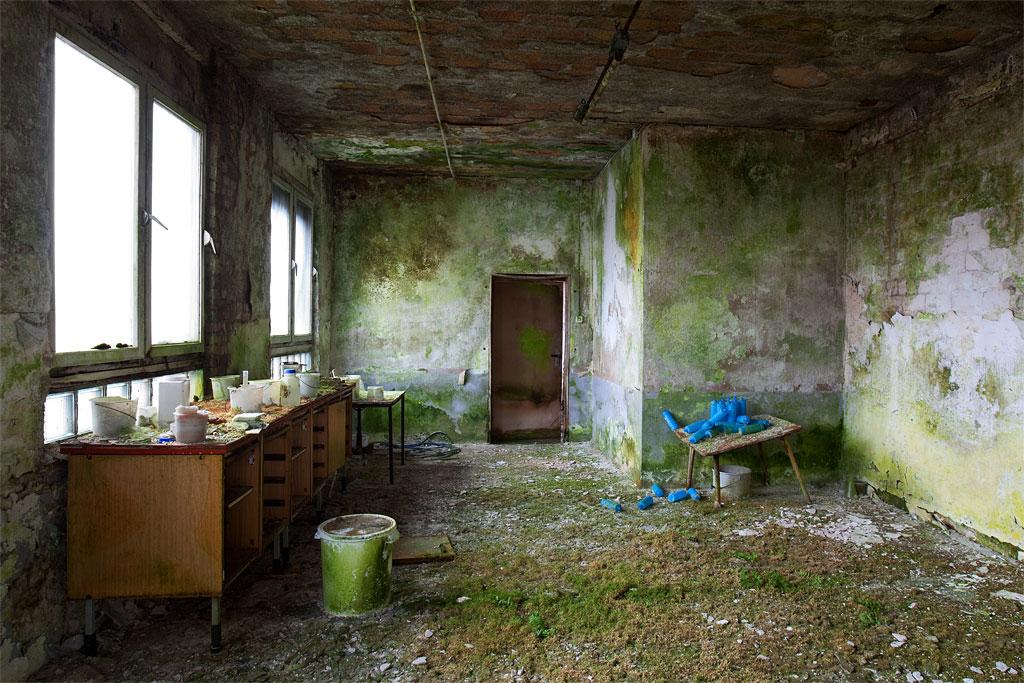

Dans la filiation de Robert Polidori et totalement consacré à son thème – son projet secondaire, Out of gas, collectionne les stations-services désertées – ils se sert de la précision du grand format pour retranscrire l'étrange sentiment de calme et d'immobilité qui traverse à présent ces auditoriums, écoles, appartements, hôtels et usines livrés à une lente érosion. A Detroit, au Japon, en Italie ou en Belgique, l'ordre naturel domestiqué reprend ses droits ; on guette l'écaille des papiers peints, la mousse au fond des réservoirs, les brisures de carreaux, cherchant à distinguer les vestiges d'activités humaines, le plus souvent industrielles, de l'action anonyme des éléments. C'est le paradoxe de ces lieux déserts que de se donner à voir comme l'arène d'un combat, d'une résistance physique du construit face au vivant, et habités par des fantômes déjà traqués par Atget à Paris et Lewis Baltz en Californie.

Yves Marchand et Romain Meffre ont récemment créé l'évènement avec leur sujet sur Detroit (Ruins of Detroit, Steidl, 2010) ; ils illustraient les fragilités d'un monde jetable, où le progrès est dangereusement lié à la croissance et où la baisse de la demande d'automobiles fait fermer des écoles. La crise, que l'on dit silencieuse et impalpable, semblait avoir frappé comme une épidémie mortelle, interrompu les familles au milieu de leur repas, balayé les usines et transformé les gratte-ciels en tours de guet sur le champ d'une débâcle. Des souvenirs au mur, des liquides dans les bocaux et des livres à leur place perçait le portrait des anciens habitants et éveillait chez le lecteur une curiosité d'archéologue. Chez Jorion, l'exploration se fait à l'échelle mondiale ; en creux, c'est le parcours du photographe qui retient l'attention, ses méthodes de recherche et d'incursion à travers le monde, tout ce qui l'amène à « être là ». Nous avons voulu rencontrer Thomas Jorion et comprendre son obsession, aussi communicative qu'une histoire de maison hantée.

Thomas Jorion, vous rééditez actuellement votre livre Ilots Intemporels et semblez totalement consacré au thème du lieu abandonné ; votre projet secondaire collectionne les stations services désaffectées. Aviez-vous au départ une ambition de photographe ou d’explorateur ?

J’ai effectivement écoulé les 500 premiers exemplaires d’Îlots Intemporels en trois mois et demi, ce dont je suis très heureux.

Le projet des stations services est un projet secondaire, que j’ai un peu laissé de côté en ce moment pour me consacrer à d’autres projets qui ne sont pas présentés sur mon site parce que pas encore prêts. Ilots intemporels est le projet sur lequel j’ai le plus travaillé ces 3 dernières années. Je me suis lancé dans ces séries d’abord pour les lieux, la photographie est arrivée après. Je n’ai d'ailleurs pas un parcours de photographe mais une formation de juriste, et j’ai travaillé dans le domaine des assurances et de la finance jusqu’à il y a un an et demi. J’ai arrêté pour pouvoir me consacrer à la photo, qui prenait de plus en plus d’ampleur, et enfin accepter ma vraie passion !

Dans un premier temps avec ce projet, l’idée était de conserver ces lieux qui sont entre deux états ; ils ne sont plus actifs et vont soit être réaffectés, soit disparaitre. Lorsque j’ai commencé la photographie, c’était donc avec cet objectif d’archivage, mais je l’ai progressivement laissé de côté pour me consacrer à rechercher la beauté des espaces.

A la vue de tous ces lieux, immenses et abandonnés, se pose la question de l’organisation ; à travers le monde, comment y accéder et y se livrer la prise de vue ?

Cela demande effectivement beaucoup de préparation et comporte des incertitudes, notamment la plus grande : comment rentrer ? Même si j’arrive à localiser des lieux, parfois difficilement, y rentrer reste un peu la surprise... Mais j’y parviens la plupart du temps.

Souvent, cela demande de s’escalader et s’agenouiller pour trouver le trou, la porte mal fermée, la bonne fenêtre... J’ai déjà quelques points de chutes à travers le monde, que j’ai organisé au fil du temps et que j’accompagne de recherches sur place. Il y a aussi un impératif de sécurité dans ces lieux parfois à la limite de l’effondrement ; je dois rester concentré à la fois sur la prise de vue et sur ma propre situation.

Au niveau de l’appareil, j’ai commencé par utiliser un reflex, pour ensuite passer au moyen format, qui m’a énormément plu notamment pour le format plus 4/3 que 24/36. Au bout d’un certain temps, je me suis trouvé un peu limité au niveau des objectifs sur le moyen format, je suis donc passé depuis plus d'un an et demi à la chambre. J’adore l’outil et je ne fais plus que des photos avec. Je ne regarde même plus les photos du Reflex !

Ces décors doivent pousser à mitrailler : au-delà des contraintes techniques, quels sont vos critères de sélection et votre objectif global sur un tel thème ?

Une fois dans le lieu, je ne m’impose pas de règles, la chambre m’imposant de toutes façons de réfléchir avant de faire l’image.  Mais au-delà, la vocation des images est avant tout d'être montrées pour illustrer le phénomène qui veut qu’au nom de la consommation, on laisse des endroits pourrir, parfois pour en construire d’autres avec par exemple de nouvelles normes écologiques, juste à côté.

Mais au-delà, la vocation des images est avant tout d'être montrées pour illustrer le phénomène qui veut qu’au nom de la consommation, on laisse des endroits pourrir, parfois pour en construire d’autres avec par exemple de nouvelles normes écologiques, juste à côté.

C’est particulièrement flagrant au Japon ; dans les années 80, les Japonais sont fans de bowling, on en construit un de 109 pistes sur plusieurs étages. Vingt ans plus tard, ce sport n’est plus à la mode, on rase tout pour reconstruire ! En transparence, on voit les moeurs évoluer et le rôle du cycle construction/destruction/construction dans le fonctionnement de l’économie. Faire c'est photos, c'est ma façon de présenter l’évolution du monde et des façons de consommer.

Un peu à la manière de Walking The High Line de Joel Sternfeld (un livre illustrant l’état d’abandon d’une voie ferrée industrielle traversant le bas de Manhattan, puis sa réhabilitation en promenade plantée, ndr.), je serai très intéressé pour suivre la réaffectation de lieux publics ou industriels. C’est un thème auquel je suis sensible et affuté.

Les images les plus fortes tirent leur force de l’équilibre entre le visible et le non-dit ; est-ce que ça vous demande parfois de mettre en scène ?

J'en fais très peu. Il m’est arrivé de retirer un élément qui ne fonctionnerait pas, mais souvent, ce qui me fait m’arrêter, c’est justement que la scène fonctionne déjà et que j'y ressens quelque chose d’immédiat. En règle générale, il n’y a donc que très peu de choses à changer, en plus ou en moins.

Sur cette photo du téléphone devant la fenêtre d'ailleurs, si l’on pouvait l’agrandir on verrait que le téléphone est fixé au meuble par son fil : il n’a pas bougé. On pourrait penser que j’ai mis l'objet au premier plan pour composer : en réalité je n'ai fait saisir quelque chose qui était déjà là. Ce que je fais parfois en revanche, c’est de retirer les canettes de coca, ce genre de choses ce qui vraiment ne fonctionneraient pas... Et encore, j’ai plutôt tendance à les laisser.

Je suis le plus souvent seul dans ces lieux, qui sont plus vides qu’on le pense. Dans un hôtel en Italie, j’étais tombé sur un clochard qui, rentrant dans le bâtiment alors que j’y étais déjà, me demandait s’il pouvait y dormir. Ce genre de rencontre reste exceptionnel : ces lieux sont de toutes façons inappropriés à être squattés ou habités, vu leur insalubrité. Pour cette raison et pour d'autres, je n'ai pas cherché à profiter de ces lieux pour y faire des portraits ; c’est un type de mise en scène pour lequel je ne pense pas être très doué. Cela demande en plus des éclairages, que je n’utilise jamais vu la difficulté des accès. On ne raconte pas la même chose avec quelqu’un dans un lieu, il faut choisir comment l’habiller, ne pas l’habiller... La démarche est complètement différente.

Cette photo m'intrigue énormément. Le lieu a l'air si vaste.

Chaque cercle correspond à une cuve, qui sont dissimulées en dessous. C'est un chai, un lieu de stockage pour le vin. Le bâtiment est assez unique pour sa construction et sa destination, il ne ressemble à rien d'autre si ce n'est peut-être à une prison, qui sont souvent construites avec ces systèmes de couloirs. Ce genre de lieu aurait presque pu figurer dans un autre projet auquel je me consacre actuellement ; j'évolue au niveau du regard et du choix que je fais dans ces lieux-là. On photographie toujours plusieurs choses dans le même lieu, on essaie toujours de dire plusieurs choses. Le thème des lieux abandonnés est populaire en ce moment, je veux me démarquer et raconter quelque chose de personnel.

Dans l’introduction de votre livre vous citez aussi bien des peintres classiques que Joel Sternfeld ; aviez-vous des images précises et des intentions en tête au moment de construire vos prises de vue ?

C’est plutôt la démarche inverse. Après avoir commencé à faire ces photos, j’ai recherché les photos et les peintures que j’aurai vu et qui inconsciemment, m’auraient donné envie de ce genre de photos. Je n’ai pas de formation photographique ou artistique, j’étais assez vierge là-dessus. Quand je photographie, c'est plutôt que quelque chose autour des lumières et des couleurs fonctionne, pas nécessairement en me disant « tiens, ça me rappelle telle scène... ».

J’ai vu le travail de Robert Polidori, assez proche, et aussi le succès parallèle du livre Ruins of Detroit de Romain Meffre et Yves Marchand. Mon propos est peut-être plus esthétique et moins froid. De façon moins évidente, je me sens également proche de Stephen Shore et de sa propre connexion avec Walker Evans lorsque celui-ci photographia des individus et des lieux au bord de l’abandon. Comme on le disait, la thématique des lieux abandonnés se développe peut-être à cause d’une prise de conscience écologique, qui nous fait nous arrêter sur les lieux que l’on laisse dans l’inactivité...

Le succès de la thématique repose peut-être aussi sur la jubilation très communicative de l’explorateur.

C’est incontournable. Au Japon, je suis rentré dans une pharmacie abandonnée depuis la Seconde Guerre Mondiale ; à l’intérieur, des vestiges des années 40. Quand on réalise que rien n’a bougé depuis 70 ans, inévitablement quelque chose de très fort se produit. On peut tous se projeter et s’imaginer ce qui a pu arriver ici, comment les gens y ont vécu... Cela renvoie à des questionnements personnels, sur notre propre développement et notre passé, ce qui en fait un sujet universel.

Depuis votre lancement dans la photographie, êtes vous représenté ? Imaginez-vous de travailler pour la presse ?

Je suis représenté par une galerie qui a une dizaine de mes images. Je travaille aussi pour être représenté sur différents salons et évènements, et je prospecte à l’étranger. Je pense à développer de nouvelles séries, je m’aperçois de ma sensibilité vis-à-vis de l’urbain et de l’évolution de mon regard : mes nouveaux travaux recherchent plus le mystère dans la construction des lieux, leur aménagement.

Pour mes photos, je suis amené à me déplacer, à rencontrer des gens... La frontière entre le reportage et la photographie d’art devient ténue, donc travailler pour la presse serait assez logique.

En parlant de reportage, vos photographies ne montrent ni événement ni catastrophe. Le temps fait juste son travail, progressivement.

Oui, je me rends compte que je ne suis pas catastrophiste. Je pense en comparaison à l'ouvrage Après Le Déluge de Robert Polidori, réalisé après l'ouragan Katrina. Je ne suis pas trop dans ce registre. Remarque, je devais partir au Japon jeudi, et je m'étais demandé si je n'en profiterai pas pour aller dans le Nord du pays. La problématique de la centrale nucléaire change un peu la donne, évidemment.

Je sens qu'au fur et à mesure, après avoir tâtonné, mon style se forme, je ressens les choses plus facilement. Malgré ça, il m'arrive encore d'être dans un lieu où je ne ressens rien, où rien ne se passe. Dans ce livre figurent les images qui m'ont plu, lorsque quelque chose s'est produit, et pas celles où je n'ai rien ressenti. Encore récemment, j'ai visité une villa dans laquelle je voulais aller depuis longtemps après en avoir vu des images très intéressantes, mais une fois sur place, rien du tout. J'ai presque bâclé les images car je n'avais envie que de repartir !

Une maison vraiment hantée, cette fois. D'où venaient les images que vous en aviez vu ?

Parmi les recherches que je peux faire, je me sers de beaucoup d'outils et notamment d'Internet. Ces images peuvent venir d'explorateurs qui ont visité le lieu pour le plaisir, des voisins de ces lieux qui y sont rentrés ou en ont pris des extérieurs, ce qui est un bon indice...

Gardez-vous certaines images pour vous, pour ne pas faire la publicité des lieux ?

Si la photo fonctionne, c'est dur de ne pas la montrer ! C'est aussi un plaisir de les partager. Il y a cependant plein d'images que je ne montre pas parce qu'elles rentrent dans d'autres séries : elles fonctionnent, mais ne rentrent pas dans Ilots Intemporels. Quand j'aurai construit quelque chose de cohérent autour de ces images, je les montrerai. Ce sont elles aussi des photos de lieux abandonnés, mais qui ne correspondent pas à l'esprit de la série.

Avez-vous édité Ilots Intemporels vous-même sur Internet comme cela se fait beaucoup en ce moment ?

Je l'ai édité moi-même, oui, mais pas sur Internet. J'avais fait un test sur Blurb, que je trouve super et qui répond à certains objectifs. En l'occurrence, en terme de colorimétrie et de piqué d'images, j'avais d'autres exigences, donc je suis passé par un vrai imprimeur à Nîmes. Je suis très content du résultat, équivalent à mes tirages papier sortis du labo. Mon seul bémol portait sur le papier ; je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si fin. Dans la nouvelle édition, on passe de 135 à 175 grammes. Le livre était un pari important car cela a un coût, mais je ne regrette pas du tout ; aujourd'hui il me sert de portfolio et de carte de visite.

On parle beaucoup d'Internet, on pensait que le média allait tuer beaucoup de choses, mais avec un livre, l'échange est différent.... On se rend compte très facilement de ce que peut donner l'image sur papier ; et l'échange d'un livre est plus facile. On reste plus sensible au plaisir du livre et du papier.

Le site de Thomas Jorion : http://www.thomasjorion.com/

Thomas Jorion, Ilots Intemporels

Livre bilingue Français - Anglais

Édition cartonnée 80 pages

Papier couché satiné 175g - quadrichromie

Dimension L59.4 cm x H21 cm (ouvert)

Ouvrage limité à 600 exemplaires

Prix : 32 €

Propos recueillis par Antoine Soubrier.

ISBN 978-2-7466-2500-6

Toutes les images © Thomas Jorion.