Jean-Pierre Laffont devant le Palais de justice de NYC, 29 avril 1974. Photo courtesy Christopher Little / Time

Jean-Pierre Laffont, vous êtes issu de différentes cultures et avez grandi entre l'Occident et le Maghreb, comment vous est venu ce désir d'Amérique ?

Le désir d'Amérique est arrivé par un heureux hasard. L'un de mes amis partait à New York pour Europe 1 et m'a proposé de l'y accompagner. Voyant que je ne m'épanouissais pas en tant que photographe de mode à Paris, entouré des yéyés, je l'ai suivi en espérant me faire une place dans le photojournalisme.

Jean-Pierre Laffont devant le bas de Manhattan NYC

New York City, NY, été 1965.

Qu'avez-vous trouvé là-bas qui vous y a fait rester si longtemps ?

Quand je suis arrivé à New York, je n'avais qu'un Leica et l'argent de la vente de ma voiture d'occasion. J'ai travaillé au noir, pris des photos d'enfants qui jouaient dans les rues... Comme je les tirais moi-même, j'ai fini par rencontrer des photographes qui m'ont proposé de travailler dans leur labo. De fil en aiguille, j'ai présenté mon portfolio à un magazine et j'ai été embauché par les frères Cassini. A défaut de me payer intégralement, ils m'ont obtenu une Green card « au quota », car aucun Algérien ne venait aux Etats-Unis à cette époque. Par la suite, Paris Match a publié l'un de mes reportages et au même moment, mon ami Hubert Henrotte a monté l'agence Gamma. Il m'a offert mon premier poste de correspondant étranger, un salaire mensuel, une carte de presse : tout à coup j'existais.

Vous avez été témoin du racisme en photographiant le dangeureux New York des années 80, le Ku Klux Klan, la mort de Martin Luther King, etc. Que pensez-vous de la situation actuelle, notamment après les événements de Ferguson et Baltimore ?

C'est un souci récurrent. Les problèmes raciaux sont bel et bien présents au quotidien aux Etats-Unis. En Georgie, par exemple, comme le montre une partie de l'exposition, on voyait des villages où pouvait se trouver de part et d'autre d'une rue un coiffeur pour les Blancs et un autre pour les Noirs. Néanmoins, il y a une progression et une étanchéité des rapports s'est créée entre ces deux communautés. Il faut que les Blancs et les Noirs grandissent, se marient et dansent ensemble, afin de gommer ce racisme au fil des générations à venir. Alors oui, les bavures policières sont tristement d'actualité, mais on peut remarquer une meilleure intégration au niveau du travail. D'ailleurs, les Américains s'insurgent de voir que 80% des salariés de grandes entreprises telles que Google ou Apple soient blancs. Le changement est en marche, avec lenteur, à l'américaine.

Carter County, jeune fumant devant une taverne

Americus, Géorgie, novembre 1976.

Prison de Tomb, mains derrière les barreaux.

Manhattan, New York City, NY,

septembre 1972.

Pourtant le Ku Klux Klan, que vous avez photographié à partir des années 1970, est toujours présent...

Ils ont toujours été là et le resteront. De nos jours, ils n'utilisent plus la violence comme par le passé, ils font simplement partie du paysage rural en étant simplement présents physiquement pour représenter la race blanche. Cette triste philosophie est hélas bien connue et ancrée dans la culture américaine. J'ai pu les rencontrer en Louisiane dans leur quartier général. Ils m'y ont emmené les yeux bandés, et une fois sur place, j'ai rencontré leur milice et assisté à leurs entrainements avec des armes de guerre.

Tombe d’un soldat de la tribu des Navajos

Réserve Navajo, Arizona, 6-13 mai 1985.

Ma carrière a été longue. A mes débuts, le noir et blanc était la seule option pour les photos de presse. La couleur était réservée aux clichés de mode, voire amateur. Il aura fallu attendre 1973 pour que Time instaure la couleur et 1975 pour que le magazine allemand Stern l'impose au monde du journalisme. Dès lors, on se baladait avec quatre ou cinq appareils autour du cou : le noir et blanc, le couleur, celui à lumière artificielle, à lumière rapide, etc.

Utiliser le noir et blanc aujourd'hui dénature, selon moi, la réalité. Quand un journaliste part au bout du monde pour faire des clichés d'animaux et de tribus rares, il le fait pour laisser un témoignage. A mon sens, celui-ci est altéré s'il est montré en noir et blanc, alors que le photographe a eu la chance de l'observer en couleur. Je trouve cela pénible. Voilà pourquoi je ne fais plus que de la couleur depuis quelques années – n'oublions pas que Photoshop est capable de la modifier en une seconde. De nos jours, les appareils font tout pour l'homme. Le photographe n'a qu'à se soucier de son sujet.

Le World Press Photo vous a récompensé en 1979 pour votre reportage sur le travail des enfants, qui fut le premier sur le sujet. Comment est né ce projet ?

J'étais au Pakistan pour couvrir les émeutes contre le président de l'époque, Alî Bhutto, avec un confrère pakistanais. Il y avait un petit garçon de 3 ans, avec deux grandes bouteilles de Coca Cola, toujours là à me suivre malgré les gaz lacrymogènes. Pourquoi était-il là ? N'avait-t-il jamais vu de photographe ? En entendant la réponse de mon collègue, je me suis mis à pleurer. L'enfant attendait que j'aie soif pour pouvoir me vendre les bouteilles. Cette anecdote a été mon déclic.

J'ai decidé de partir à mes frais dans 15 pays différents, pour photographier les enfants. Il fallait qu'ils aient l'air très jeunes, car l'ONU considère qu'un enfant peut travailler à partir de ses 13 ans. J'ai commencé par le Maroc et la Mauritanie car je connaissais ces endroits, et que mes souvenirs étaient plein de petits filles qui fabriquaient des tapis. Le premier magazine a avoir publié courageusement ce reportage en France était Photo Magazine, dont je salue encore l'éditeur Jean-Jacques Naudet, car sans lui l'impact n'aurait pas été le même. Le reportage a été repris partout, notamment par le Bureau International du Travail et les Nations Unies.

A propos d'enfants, quel est votre avis sur la polémique autour de la publication de la photographie du petit Aylan ?

Je ne veux pas qu'on me mâche ce que je dois lire ou voir. Il faut continuer à faire ces photos, et surtout continuer à les publier. Sur ce cliché, on voit la mort, on voit une enfance brisée par l'Histoire. Je regrette des publications comme celle de France 24, qui a pudiquement choisi de ne publier que les jambes du petit. Personne ne peut être mon censeur. Le photographe photographie tel qu'il voit. Les journaux ont cette obligation de montrer ces photos choc. Il y a une responsabilité des rédactions qui ont choisi de ne pas montrer ce gosse. Pour moi, ils n'ont pas fait leur travail.

Ghetto Noir du Bronx, enfant sur la voiture.

Bronx, New York City, NY, été 1966.

Pour ce qui est de la retouche, il faut savoir qu'elle a toujours existé. L'ajout d'un filtre pour nuancer les couleurs, l'agrandissement ou le flash sont des modifications nécessaires qui doivent intervenir sans pour autant dénaturer le travail premier. Quant au World Press, il est très difficile pour eux de pouvoir examiner toutes les photos afin de vérifier le degré de retouche. Puisque vous me donnez cette audience, je trouve que la sélection des photos devrait être différente. Ce concours a suffisamment de puissance pour demander aux éditeurs de leur choisir les plus belles photos de l'année. Autrement, et comme c'est le cas actuellement, des millions de photographes amateurs se présentent, ce qui allonge le processus d'écrémage.

Le 2 septembre dernier, votre épouse Eliane Laffont a publié un article pour L'Oeil de la photographie dans lequel elle discute de l'avenir du photojournalisme. Au début pessimiste, elle termine, pleine d'espoir, en citant Jean-François Leroy. Vous qui avez été une figure majeure du 21ème siècle dans ce domaine, que pensez-vous de la pérennité de ce métier ?

Jean-Francois Leroy, à l'origine du concours Visa pour l'image, est le phare de Perpignan. Son idée est d'une pureté et d'une force extraordinaire : il ouvre ses murs et ses écrans de nuit aux meilleures photos qu'il a pu trouver dans l'année. Il souhaite également créer un centre du photojournalisme, afin que cette profession continue de vivre. Vous me parliez tout à l'heure du choc des images avec celle du petit garçon : certaines images ont arrêté des guerres, celles d'Eddie Adams par exemple, et d'autres si importantes qu'elles sont entrées dans l'inconscient collectif.

Je pense que le photojournalisme existera toujours, mais avec des moyens différents. Bientôt, vous aurez tous des caméras avec lesquelles il sera possible de s'arrêter au moment exact où la photo est bonne et peut être envoyée rapidement au magazine. En un sens, cela sera plus difficile, car il faudra se battre pour se distinguer au niveau de la composition.

.jpg)

Eliane & Jean-Pierre Laffont dans leur bureau à NYC, 23 août 2013.

Selon vous, y a-t-il des photoreporters contemporains qui pourraient perpétuer la tradition Sygma, respectant la même éthique et animés par la même passion de l'image ?

Oui, j'en ai connu certains à Perpignan, des jeunes extrêmement talentueux. D'autres viennent des Etats-Unis ; il faut suivre le New York Times, le Washington Post, car les journalistes vont là où les choses se passent. J'espère qu'ils seront les pères de la génération future, et qu'ils continueront à faire preuve de courage pour être là où il faut quand il le faut, car c'est le propre du journalisme.

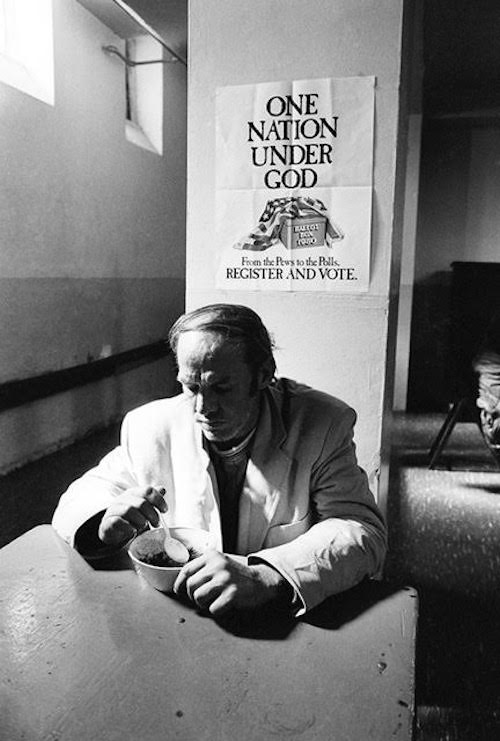

Crise économique à Detroit, un homme mange sous un poster

Detroit, Michigan, septembre 1980.