Jean-François Baumard a fréquenté l’Ecole de Photographie de Arles dans les années 1980. Après avoir travaillé comme reporter pour la presse, il a abandonné le photojournalisme pour réaliser des projets personnels autour du thème de l’errance. Ses travaux l’ont amené à sillonner le bassin méditerranéen, cadre des séries comme « Hammam » et le « Projet Méditerranéen » en devenir, mais aussi des endroits au-delà de l’Océan, comme New York et Cuba. De ce dernier travail est né le livre Somos Cubanos, publié en 2013, qui raconte, à travers des polaroids en noir et blancs, une histoire inédite du peuple cubain.

À cette occasion, le photographe explique la naissance de ce projet et son rapport avec les autres travaux. Il raconte son évolution artistique de photographe, fortement liée à la photographie américaine et à une forte critique à l’égard du monde du spectacle.

Vous avez été étudiant à l’Ecole d’Arles, comment s’est passé votre premier contact avec la photographie ?

J’ai découvert la photographie pendant un voyage autour du monde en 1982 et 1983. Après mon bac, je suis parti aux Etats-Unis où j’ai travaillé dans une station de ski. Puis, j’ai continué mon voyage au Mexique, à Singapour, à Hong Kong, à Hawaï, en Malaisie et en Thaïlande. Au Colorado je me suis acheté un appareil photo, et quand je suis rentré, j’ai senti que je voulais être photographe. Alors j’ai passé le concours de l’Ecole de Photographie d’Arles où j’ai découvert la photographie française ; Doisneau, Depardon... Mais quand je suis tombé sur l’œuvre de Robert Frank, j’ai oublié tout le reste et développé une vraie obsession pour la photographie américaine. J’ai commencé à travailler pour la presse pendant mes études, mais le travail de Robert Frank m’avait tellement influencé qu’il a marqué dés le départ ma photographie. En débutant dans ce métier, j’ai très vite réalisé que cela ne répondait pas aux attentes de la presse.

J’ai été alors confronté au désir de vouloir développer parallèlement une photographie plus personnelle.

© Jean-François Baumard tous droits réservés

Qu’est qui vous a amené à refuser l’approche journalistique et à parler d’anti-journalisme ?

Après quelques années de travail pour la presse, j’ai été déçu par le peu d’éthique et de déontologie, essentiellement par rapport à la photographie. Celle-ci était manipulée selon les nécessités commerciales et cela venait amputer l’information rapportée, mais surtout, le type d’image demandée m’empêchait d’exprimer une photographie plus personnelle. Quand je suis parti en Mongolie pour réaliser un reportage en 1992, je me suis rendu compte que ma photographie était devenue totalement professionnelle et qu’elle avait perdu tout son attrait personnel.

A partir des années 90, la télévision a définitivement pris à la presse sa place de première source d’information visuelle. Les couvertures n’étaient alors plus dédiées aux événements comme dans les années 1970, mais au « people ». Le photojournalisme a dû se trouver un autre rôle.

Aujourd’hui il est une overdose de choses négatives, de cadavres, de guerres, de gens qui souffrent. Il faut faire de l’information, bien sûr, et montrer ce qui se passe ailleurs. Mais il y a une espèce d’excès à montrer la misère et l’atrocité, comme si c’était un spectacle. Dans notre attitude occidentale et bourgeoise, il y a cette envie d’aller voir la misère des autres. Il n’y a pas l’effort de montrer les choses autrement, d’aller aux subtilités. C’est souvent de la consommation rapide, ce que Guy Debord dénonçait dans La Société du spectacle. Il n’y a que très peu d’espace pour une autre information qui ne serait ni dans le sensationnel, ni dans le voyeurisme. Face à cette situation, la poésie a de moins en moins de place.

Votre projet sur Cuba montre un monde différent, où la poésie a encore sa place. Mais l’impression qu’on a face à ces images est qu’elles vont au-delà de la simple représentation artistique. Elles parlent aussi de mémoire et d’histoire. Pouvez-vous expliquer ce travail ?

J’ai été tellement surpris par Cuba que j’ai voulu témoigner sur ce pays et son histoire. Le livre est à la fois un témoignage et une réflexion sur les essais d’une société idéale, et puis aussi la revendication d’un affranchissement et d’une lutte anti-impérialiste. À Cuba il n’y a pas de modernité visuelle et de spectacle. Ils ont arrêté la consommation et la frénésie. Cela m’a permis d’être dans l’humain et d’en parler avec poésie. J’ai aussi beaucoup travaillé dans le temps. En regardant ces clichés, on s’aperçoit qu’ils ne sont pas pris de manière rapide. On n’est pas, ici, dans l’instant décisif mais dans l’écoulement du temps. Je voulais que le sens de l‘image, qu’elle soit faite cinq secondes avant ou cinq secondes après, reste le même. C’est le moment qui comptait et non la performance visuelle de l’instant.

© Jean-François Baumard tous droits réservés

Je suis très influencé par la photographie américaine, où le temps est quelque chose qui flotte. On est dans le contemplatif, mais pas dans son sens péjoratif. Avec le polaroid tout est très lent : il faut développer à chaque fois la photo, attendre une minute avec les gens qui vous entourent et vous regardent…cela m’a permis de travailler dans le temps. Plusieurs personnes m’ont dit que ce travail fait un peu ancien. Mais c’est normal et c’est ce qui est intéressant. J’ai pris des photos d’un pays qui n’a visuellement pas bougé depuis 1959, et le choix du polaroid souligne cette suspension du temps. Ce qui m’intéressait ce n’était pas de faire de l’esthétisme et du graphisme, mais de réaliser un témoignage.

C’est pourquoi j’avais à l’esprit l’ouvrage Louons maintenant les grands hommes du journaliste James Agee et du photographe Walker Evans. Dans le cadre du New Deal, les deux auteurs avaient été envoyés par la FSA chez des familles de fermiers pauvres des grandes plaines du Sud des États-Unis. Leur objectif était de témoigner de la situation des familles de métayers affectées par la dépression économique et le désastre du Dust Bowl. Au-delà de l’influence conceptuelle de Robert Frank, je me suis inspiré de ce type d’œuvre dont le but final était un travail humaniste de mémoire. En ce qui concerne Cuba, je voulais savoir ce que la Révolution était devenue après cinquante ans, et si elle avait porté ses fruits. Je pense qu’humainement elle a porté ses fruits.

Pouvez-vous expliquer votre nouveau projet sur la déconstruction et reconstruction ?

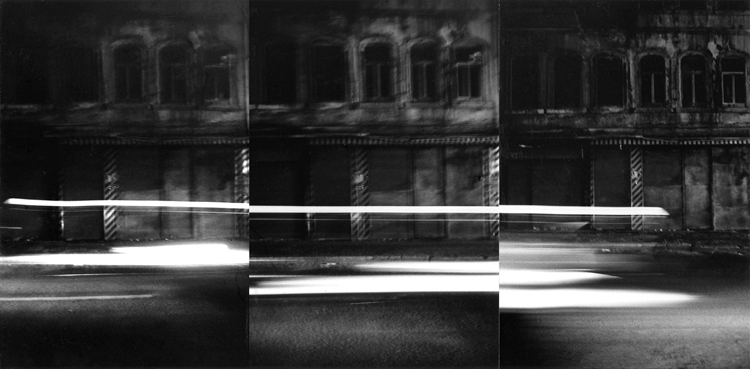

C’est une envie de déconstruire et reconstruire le réel : photographier une scène, la décomposer en photos, et puis en reconstruire une autre. À travers le montage, j’ai retrouvé la matière. L’influence de Rauschenberg et les travaux aux polaroïds de Robert Frank des années 70, m’ont donné cette envie de manipuler la matière et de construire autre chose. J’ai commencé ce projet en 2001 mais j’ai dû le suspendre pour réaliser Somos Cubanos. Maintenant que j’ai terminé Cuba, je peux à nouveau m’y consacrer pleinement.

© Jean-François Baumard tous droits réservés

Ce projet en est à la fois une prolongation et un dépassement. Si l’idée de déconstruction et construction par le sens est déjà présente dans Vif, avec ce nouveau travail j’ai voulu aller un peu plus loin en passant, à travers le montage, par le graphisme et la matière. Les photos sont très sombres et souvent prises à travers des vitres, avec un effet très graphique et plastique. Dans ces images, il y a quelque chose qui se passe à l’intérieur, puisqu’elles sont faites à l’unité. Mais il y aussi un lien extérieur, puisqu’elles forment un ensemble.

Le travail de montage a commencé avec des photos prises en Tunisie lorsque que j’étais là-bas pour réaliser Hammam. Ensuite j’ai continué le long de la côte orientale de la Méditerranée ; Istanbul, Syrie, Egypte, Maroc et récemment l’Algérie. Mais comme ce projet a été commencé il y a plusieurs années, son étalement dans le temps rend le travail plus difficile. Les événements de la vie et le projet de Cuba ont modifié ma manière de voir et l’approche du réel qui est toujours en mouvement.

Le but de ce travail est de donner un nouveau sens au réel à travers le passage de la déconstruction à la reconstruction ?

Un sens très abstrait, puisque le sens final est toujours une espèce d’errance personnelle sur mes noirceurs. C’est un travail torturé avec un côté très personnel qui me ramène à la littérature de Dostoïevski dont j’ai été un grand lecteur. Mais c’est aussi un travail sur la photographie et sur l’image : comment peut-on pousser les limites du figuratif à travers la photographie ? Comment donner un autre sens au réel sans en sortir complètement et en s’appuyant toujours sur cette dimension graphique et plastique ? L’idée de montage vient de cette réflexion. Le risque qu’il faut éviter est de tomber dans la systématisation, chaque montage doit être diffèrent.

© Jean-François Baumard tous droits réservés

Ce travail s’appuie donc sur des questions existentielles ?

La question des frontières entre réel et abstrait vient d’une réflexion sur l’art plastique et la photographie. En photographie on ne peut pas sortir complètement du réel, on part toujours de quelque chose qui existe. On peut faire une mise en scène, où la construction est imaginaire, mais on reste toujours attaché au réel. Ce qui m’intéresse est la recherche de quelque chose de plus abstrait, et je le fais en poussant les limites du figuratif vers le plastique et le graphique sans essayer de tomber dans l’esthétisme. Néanmoins, le désir de trouver quelque chose de différent par rapport au rôle traditionnel de la photographie, s’appuie sur un univers à moi, qui est mon histoire et mes errances.

Est-ce que vous conceptualisez à l’avance vos projets ?

L’explication de mes travaux je la trouve pendant que je les fais. Je travaille beaucoup avec ce que je sens, le moment conceptuel vient après. Il ne précède pas la forme. Quand j’ai commencé le projet sur Cuba, je savais que je voulais me confronter à la Révolution, aux gens, à l’histoire, mais je ne savais pas à quoi cela allait aboutir. Le travail s’est construit au fur et à mesure, à travers les circonstances. D’ailleurs, c’est ce que j’ai vécu aussi en Tunisie lors du projet Hammam.

© Jean-François Baumard tous droits réservés

« Regarder le lieu, l’homme, la condition ». C’est une citation de votre ouvrage Hammam, qu’on pourrait considérer comme un leitmotiv de votre photographie. Qu’est-ce que cela signifie ?

Il y a toujours un côté philosophique que je cherche à exprimer dans mes photographies. Hammam n’est pas un récit descriptif. Je montre le hammam, mais il est prétexte à une métaphore sur notre condition humaine. Somos Cubanos, même si dans ce cas je suis essentiellement dans le témoignage, est aussi une métaphore. On peut en faire une double lecture figurée, d’abord au niveau de l’ensemble et ensuite au niveau des éléments qui le constituent.

L’ensemble du travail représente en effet le désir et la nécessité de l’homme à rechercher une société idéale. Et c’est qu’ils ont essayé à Cuba. Mais la recherche de l’idéal est souvent une utopie puisqu’on n’arrive pas à le mettre en place. Il y a dans ce j’appelle « l’expérience cubaine » une référence à Utopia de Thomas More, un humaniste du XVI siècle.

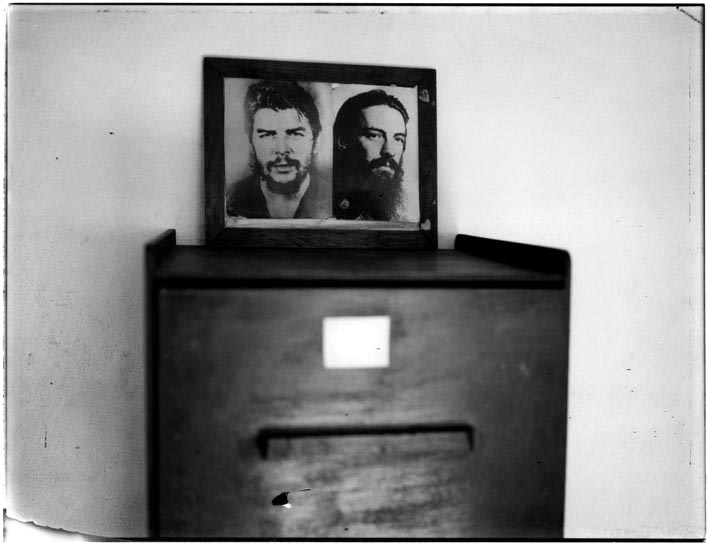

Ensuite, chaque image a une dimension descriptive mais aussi figurée qui propose une deuxième lecture plus spécifique. La photographie qui montre des mains de joueurs de dominos permet à chacun de nous d’en interpréter le sens à travers une métaphore. Cette notion de temps passé que l’on ressent sur ces vieilles mains fripées déplaçant les dominos me rappelle que la vie est un jeu et que chaque chemin parcouru ne dépend que de ses propres actes. En regardant cette image, et en la replaçant dans son contexte, je ne peux que penser à la Révolution Cubaine. L’image des portraits de Che Guevara et Camilo Cienfuegos placés sur un meuble à dossier, capture les contradictions qui existent entre les idées et la mémoire de ces deux révolutionnaires et le symbole d’une bureaucratie apparatchik et kafkaïenne… ont-ils voulu cela? Dans un autre polaroid on peut évoquer ces deux époques différentes de l’histoire de Cuba à travers les deux cotés d’un même immeuble : l’époque façade avant la Révolution, riche et kitsch ; et l’époque après 1959, symbolisée par la partie sobre et stalinienne.

© Jean-François Baumard tous droits réservés

Comment expliquez-vous le choix de photographier en noir et blanc ?

Je trouve que la couleur donne une couche superficielle dans ma démarche. Elle provoque un enrichissement esthétique dans ma photographie qui perturbe l’esprit de mon travail. Elle capture et monopolise le regard en empêchant de mettre autre chose en avant. Le noir et blanc me permet d’aller à cet essentiel qui s’appuie sur le réel.

Cuba, le Maghreb, la Méditerranée…Pourquoi les pays du Sud ?

C’est avant tout pour la lumière même si j’adore le soleil et marcher pieds nus. Quelle soit naturelle le jour ou artificielle la nuit, elle crée de forts contrastes, presque violents parfois. Cela me parle énormément et j’y retrouve une forme d’expressionisme, surtout lorsqu’elle se mêle aux mouvements. Dans les pays chauds, on vit essentiellement dehors et cette masse en déplacement devient donc très graphique. Tout cela est très chaotique. En effet, il y a un côté un peu chaotique dans ces images.

Et après, je suis méditerranéen.

Propos recueillis par Anna Biazzi