© The Asahi Shimbun

Le 11 mars 2011, à 14h46 heure locale, la côte pacifique du Tohoku retient son souffle. Un tremblement de terre d'une violence inouïe – d'une magnitude 9,0 – fait trembler la région. Ressenti jusqu'à Pékin situé à 2500 kilomètres à l'ouest. Le Japon entier tremble, des dégâts importants ravagent certaines zones de Tokyo. Le séisme le plus violent dans le pays depuis 140 ans.

Rapidement, ce cataclysme a entraîné inévitablement un tsunami dramatique, dont les vagues ont atteint 30m par endroit.

Mais un drame en provoquant un autre, ce même tsunami entraîne une série d'explosions dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Après les conséquences catastrophiques du tremblement de terre et du tsunami, c'est désormais la gravité des retentissements environnementaux pour les populations sur place qui secouent la planète entière. En moins de 24h, le Japon a vécu l'une de ses plus grandes catastrophes. Se relever, se reconstruire, va être un défi de taille pour le pays.

Deux ans après, les séquelles sont toujours là. Impossible d'oublier ce drame, le bilan est lourd, tant matériellement qu'humainement.

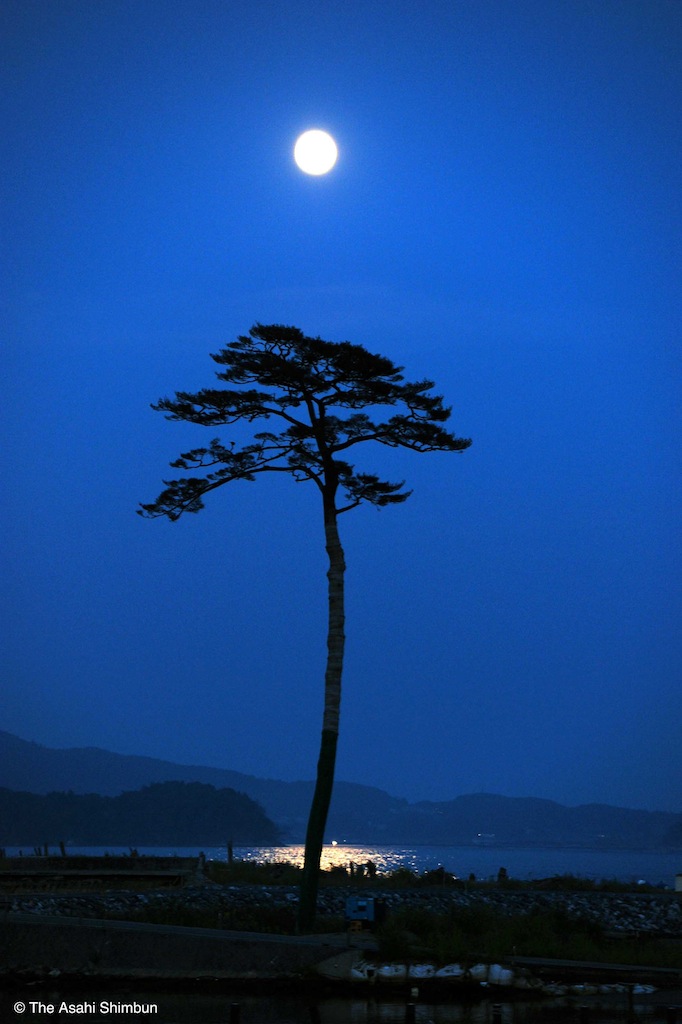

Parce qu'il ne faut pas oublier, ni arrêter de soutenir le peuple japonais, la Maison de la culture du Japon à Paris propose, jusqu'au 16 mars prochain une exposition époustouflante, « 2 ans après – En marche vers la reconstruction ». Des images de presse bouleversantes provenant du journal japonais The Asahi Shimbun, l'un des plus importants, qui a couvert de près l'évènement. L'exposition est organisée en 4 chapitres : « 11 mars : les dommages », « Fukushima », « Le Deuil » et « L'espoir ». Une façon de retracer avec émotion le déroulé du cataclysme, ainsi que de voir en images la reconstruction du pays, et les efforts réalisés par le peuple japonais pour tenter de s'en sortir, et d'avancer, malgré la douleur.

Une très belle exposition, émouvante, presque solennelle, où l'on ose à peine prononcer un mot tant la force des images nous l'empêche.

Afin de mieux comprendre de l'intérieur ce qui est arrivé, nous avons rencontré Tomoaki Ito, chef du bureau de Miyako, Asahi Shimbun, et l'un des premiers journalistes à s'être rendu sur le lieu de la catastrophe afin d'en témoigner.

© The Asahi Shimbun

© The Asahi Shimbun

Où étiez-vous au moment où le cataclysme a eu lieu ?

A l'époque du séisme j'étais à Nagoya, je m'occupais surtout de la page éditoriale, j'écrivais des éditoriaux. Puis il y a eu le grand cataclysme, nous avons donc considéré que quelqu'un devait se rendre sur place, donc on m'a envoyé dans une ville du nord du Tohoku, où je suis resté pendant deux ans pour couvrir les évènements et la suite.

Comment s'est organisée cette couverture des évènements ?

Immédiatement après la cataclysme, je suis allé voir les sinistrés sur les lieux où ils avaient été évacués, pour voir comment ils vivaient, je leur ai demandé de me raconter comment ça c'était passé, comment ils avaient réussi à fuir.

Il reste encore plus de 300 000 sinistrés qui sont dans des baraquements de fortune, la question principale aujourd'hui est de savoir comment ils vont réorganiser leur vie.

© The Asahi Shimbun

N'avez-vous pas eu envie de fuir lorsque vous avez appris la nouvelle du drame ? Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes arrivé sur place ?

Bien entendu j'ai eu envie de fuir. Il faut savoir par exemple que les digues n'ont pas été reconstruites, il y a pas mal de séismes qui se produisent, les secousses sont nombreuses et à chaque fois on se demande si ce n'est pas le moment de cavaler vers la montagne. J'ai la chance d'avoir ma famille qui vit dans un coin qui est à l'abri de ces catastrophes, en tout cas des raz-de-marrée, et comme je suis en permanence sur ces lieux sinistrés, j'ai toujours avec moi ce sentiment d'impuissance et de regret, de culpabilité presque, à l'égard de ces gens dont la vie a été bouleversée.

Quelle est la chose qui vous a le plus choqué lorsque vous êtes arrivé ?

Je vais vous donner un exemple. Sur certaines images présentées dans cette exposition, vous voyez par exemple un paysage où tout a disparu. Vous êtes face à un paysage post-cataclysmique, et il n'y a plus qu'un édifice qui subsiste. Ce paysage se reproduit à l'identique sur des centaines de kilomètres. Donc si vous parcourez la zone côtière sur des centaines de kilomètres, vous allez voir se reproduire le même paysage à l'identique. Le contraste est fort binaire entre des zones complètement dévastées, et un peu en arrière, l'altitude de quelques mètres supérieurs, on voit des gens qui continuent leur vie comme auparavant. On a une césure énorme entre les gens qui habitaient dans cette zone qui a été dévastée où tout a été emporté, et juste à côté les gens qui continuent leur vie comme avant car la zone où ils habitent a été épargnée. C'est un peu comme si l'on avait l'enfer et le ciel l'un à côté de l'autre.

© The Asahi Shimbun

En tant que journaliste, quel genre d'articles étiez-vous amené à rédiger ?

J'ai commencé à écrire des articles sur la manière dont les gens avaient réussi à fuir, et ceux qui avaient des proches dont eux n'avaient pas réussi à fuir. Evidemment j'ai entendu le récit de nombreuses tragédies. Je vais vous donner un exemple, celui d'un coiffeur d'une soixantaine d'années. Il vivait dans la même maison que sa mère qui avait à peu près 80 ans. Au moment du séisme ils auraient dû fuir et ne l'ont pas fait, ils sont restés sur place, sans doute car ils étaient paniqués. Ils ont alors fui à l'étage de leur maison, et la mère du coiffeur lui dit qu'il y allait peut-être y avoir un raz-de-marrée, conseillant à son fils de fuir. Elle a réussi à le convaincre, il est parti, la laissant sur place. Le raz-de-marrée est alors arrivé, emportant sa mère, et depuis il vit évidemment dans le tourment et le remord.

Des histoires comme celles-ci, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup …

En tant que journaliste, comment avez-vous été accueilli par les gens sur place ? Cherchaient-ils à s'exprimer ou vous regardaient-ils d'un œil mauvais ?

Les deux. Il y avait deux types de réactions. Il y avait notamment des gens qui ne voulaient pas qu'on mette le nez dans leurs affaires, et qui me considéraient comme un voyeur. En même temps, ces gens-là avaient un besoin d'information, donc il y avait un mélange de ces sentiments et de ces besoins chez les gens. Pour reprendre l'exemple du coiffeur, moi j'ai vécu pendant deux ans sur place donc c'était dans la continuité que je faisais mon travail, et je considère que c'est l'attitude qu'un journaliste doit adopter vis à vis de son travail, c'est à dire de faire cela sur le long terme, de comprendre le vécu des gens avant d'écrire sur eux. C'est de cette manière que j'ai essayé par exemple de raconter le drame de ce monsieur.

© The Asahi Shimbun

Et aujourd'hui que faites-vous ?

Je vis encore là-bas. Beaucoup de journalistes sont sur place et vivent là-bas depuis le début. J'ai peur, il y a encore beaucoup de secousses et de séismes.

Voulez-vous faire passer un message ?

Certes, encore beaucoup de journalistes comme moi vivent sur place, et continuent d'enquêter, d'écrire des articles sur ce qui se passe là-bas. Mais en même temps, on constate qu'il y a – peut-être est-ce naturel – une baisse d'intérêt de la part des gens, parce que cela fait quand même deux ans que le drame s'est produit. Les sinistrés craignent beaucoup cela. Ils ont peur d'être oubliés. Donc l'un des messages que j'ai perçu au travers des conversations que j'ai eu récemment, c'est précisément cela, ils ont peur d'être oubliés et ne le veulent pas, ils essaient de transmettre un message au monde, pour dire qu'ils sont toujours là, qu'ils continuent de se débattre, il ne faut pas les oublier.

© The Asahi Shimbun

Propos recueillis par Claire Mayer