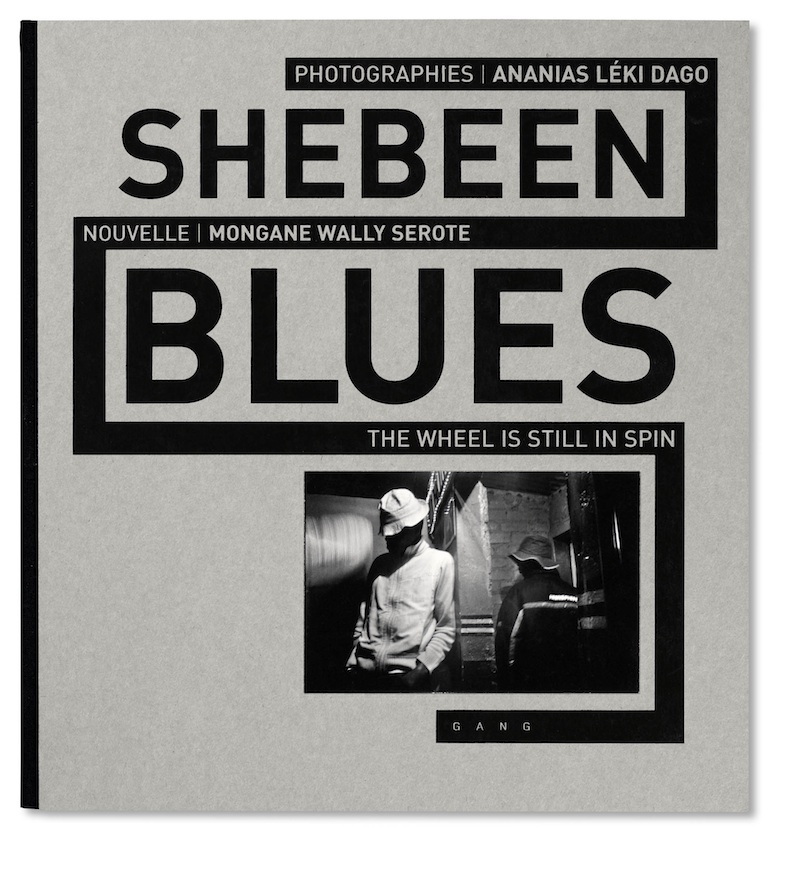

Les éditions Gang proposent un magnifique livre intitulé Shebeen Blues. The wheel is still in spin d'Ananias Léki Dago, qui nous fait voyager en Afrique du Sud. Il remonte le temps et nous plonge dans une époque sombre, celle de la séparation des races et des ethnies : l'Apartheid, qui a débuté en 1948 et s'est achevé en 1991. Retrouvez, après cette chronique, l'interview d'Ananias Léki Dago.

Sous l'Apartheid, les Noirs n'avaient le droit ni de se réunir ni de consommer de l'alcool. Dans les townships - ghettos réservés aux non-blancs situés à la périphérie des grandes agglomérations - des baraques faisaient office de bars clandestins : les shebeen. Ces shebeen étaient les seuls lieux où la liberté trouvait un exutoire. Ouvriers, alcooliques ou opposants au régime y trouvaient ainsi leur place, ils s'y amusaient, dansaient, fumaient et buvaient. Quinze ans après, le photographe Ananias Léki Dago, très célèbre en Côte d'ivoire, son pays natal, est parti sur les traces de ces shebeen : lieux de la clandestinité par excellence mais qui ont tous aujourd'hui une licence.

© Ananias Léki Dago

Ananias Leki Drago photographie essentiellement en noir et blanc. Ses clichés sont contrastés, les cadrages méticuleusement travaillés. Il joue avec les ombres, la lumière et le noir et blanc. « Je travaille beaucoup sur les masses noires, ce qui ramène inévitablement au concept du clair-obscur. C'est ce qui remue lorsque je prends des photos. »

© Ananias Léki Dago

Dans cet ouvrage, le photographe donne la parole aux hommes et aux femmes qui continuent de vivre dans ces anciens townships. Il donne également la parole aux bouteilles de bières vides, les murs, les inscriptions comme par exemple « You haven't won until you sink the black » (« vous n'avez pas gagné tant vous n'avez pas fait tomber la Noire »), inscrit sur la table d'un billard ou encore « Save water, drink beer ». La gestuelle des mains semble très importante dans le travail d'Ananias. Souvent en mouvement, elles transcrivent parfaitement l'émulation qui règne dans ces shebeen.

Pour clore ce magnifique livre, une nouvelle du poète Mongane Wally Serote, opposant actif au régime ségrégationniste, est retranscrite en anglais et en français. Intitulée Wheel is still in spin (« En roue libre »), elle raconte l'histoire d'un ancien résistant au régime de l'Apartheid qui communique avec une femme solitaire. Ils s'échangent leurs souvenirs, leur vie.

© Ananias Léki Dago

C'est un vrai plaisir d'avoir découvert les éditions Gang qui proposent des livres photos de qualité à des prix tout à fait abordables. Chaque livre à sa propre particularité, le traitement de l'image, la couverture, le format sont tous différents mais tous de toute beauté. Le choix des photographes est minutieusement sélectionné. On peut ainsi découvrir des photographes peu connus en France mais dont le talent est remarquable.

Pour revenir sur les origines du projet Shebeen Blues, Ananias Léki Dago nous a accordé une interview.

Pourquoi ce livre ?

C’est d’abord un contenu, l’objet photographique. Il n’y a donc pas fabrication du livre s’il n’y a pas matière pour. Un livre permet de poser, d’asseoir les choses. La démarche du livre est pérenne alors que l’exposition peut être éphémère. Alors j’accorde plus d’importance au livre et, la photographie y trouve bien sa place. L’histoire de ce livre a en effet débuté quand le chef d’orchestre des éditions GANG, je veux dire Eric Guglielmi, m’a approché pour me faire part de l’intérêt qu’il portait au travail que j’élaborais à cette époque là. Et bien plus tard quand il s’est senti prêt, il m’a avoué son désir de vouloir me compter parmi ses auteurs, c’est-à-dire d’éditer un bouquin du travail SHEBEEN BLUES sous le label GANG. Sa maison d’édition venait officiellement de naître dans ce vaste champ des maisons d’édition consacrées à la photographie. Eric est en fait le mieux placé pour vous dire pourquoi ce livre en l’occurrence. Mais pour le peu que je sais, le sujet des shebeens s’inscrivait dans la ligne éditoriale des éditions GANG. Et puis la manière avec laquelle j’ai traité le sujet, mon écriture photographique, a intéressé l’éditeur.

Combien de temps avez-vous travaillé sur ce projet ?

J’ai débuté le projet en 2006. Je l’ai arrêté en 2009 et l’année d’après le livre est paru. J’ai donc consacré 3 années au sujet des shebeens.

Qu'est-ce qui vous a marqué en faisant ce reportage ?

Je suis toujours face à moi, en prise direct avec cette espèce de solitude qui me hante. Mais les expériences se multiplient et ne se ressemblent pas. Chaque expérience vient avec sa propre richesse et son propre lot de difficultés. Quand en 2009, j’ai commencé à coucher par écrit les motifs de mon travail sur les shebeens, je disais entre autres ceci : «Lorsque j’ai, pour la première fois, eu accès aux shebeens, ma réaction a été de faire un rapprochement avec ces espaces appelés "maquis" dans mon pays, en Côte d’Ivoire. En les associant, je leur ai certes trouvé des points communs mais aussi une différence majeure : le contexte politique. L’un avait un ancrage beaucoup plus politique que l’autre. En ce sens que les shebeens participaient d’une forme de résistance face à l’oppresseur, ce qui n’était pas le cas des maquis.» Le sujet était alors bien sensible pour que j’apparaisse aux yeux de certaines personnes comme un élément perturbateur. Vous savez, l’histoire douloureuse de l’Afrique du Sud veut que tout soit sensible ; surtout quand on pousse un peu en profondeur l’œil curieux. On réveille alors de vieux démons. J’ai forcement été incompris jusqu’à ce que je montre le travail par une exposition monographique à l’Institut Goethe de Johannesburg. Je garde aussi un bon souvenir des personnes intéressantes que j’ai rencontrées dans les shebeens ; avec qui j’ai échangé et aussi beaucoup bu. En effet il fallait boire, c’est l’autre aspect des shebeens. Je faisais alors comme tout le monde. Une expérience sans doute riche humainement.

Qu'attendez-vous de la sortie de ce livre ?

Le livre est vieux de près de 2 ans déjà. J’attends qu’il connaisse une large diffusion possible. C’est l’une des plus grandes satisfactions d’un auteur. En outre, ce bouquin – qui représente en fait ma première véritable monographie - est d’autant plus symbolique qu’il vient marquer la fin d’un cycle et le début d’une carrière. Je tendais vers ma vingtième année de photo à sa sortie.

Le noir et blanc s'imposait-il ?

L’expression en anglais est tellement belle et j’amuse souvent à l’employer quand on me pose ce genre de question, "I’m color blind person". C’est un peu comme si je disais que je ne voyais qu’en noir et blanc. Un daltonien (rire). Pour être plus sérieux je dirais que l’usage du noir et blanc fait partie de mon langage photographique. Cela s’inscrit dans une esthétique que je défends parce que je suis de cette école là. La pratique du noir et blanc est presque naturelle chez moi. Je ne peux pas m’imaginer SHEBEEN BLUES en couleur. Et 95% de ma production photographique est en noir et blanc.

La gestuelle des mains est prédominante dans ce travail, pourquoi ?

Pas seulement dans ce travail ci mais aussi dans d’autres séries, je procède par fragments du corps. Le corps est souvent segmenté. Cela peut émaner d’une obsession à vouloir structurer ce que j’introduis dans mon cadre. Dans SHEBEEN BLUES en l’occurrence vous remarquez des mains –comme par hasard-, ailleurs ce sont des jambes ou encore des corps décapités. C’est un jeu – parfois conscient, parfois inconscient- dans lequel je me trouve quand je suis dans le feu de l’action.

Quant à la gestuelle des mains j’ai tout simplement été attentif à des moments où elles jouaient un rôle captivant dans le déroulement de l’action, par exemple pour exprimer quelque chose, tenir un pan de mûr à la recherche d’un équilibre, ou simplement quand elles étaient lâches. J’ai guetté ces moments là pour traduire un sentiment.

Que pensez-vous des éditions Gang ?

Les éditions GANG sont une jeune et petite équipe qui a des ambitions. Ils sont également soucieux de l’excellence dans la fabrication du livre. C’est une équipe qui veut incontestablement apporter son grain de sel dans le monde de l’édition, notamment en France.

Comment c'est organisé la collaboration avec les éditions Gang ?

Elle s’est organisée de la façon la plus simple avec une préoccupation majeure de proposer quelque chose de bien et d’original. Eric et moi sommes tous les deux pris par la passion de ce que nous faisons et possédons chacun une personnalité forte. Il y a donc eu des moments de tension mais tout cela restait constructif. On s’apprécie mutuellement et il existe une confiance entre nous. Il n’y a eu aucun dégoût à la fin du projet et nous assumons totalement le travail qui a été fait.

Ces photos ont elles été publiées dans des magazines ivoiriens ?

Heu…non !

Comment ce travail sur les Shebeen a t-il été accueilli en Côte d'Ivoire ?

Le bouquin est sorti alors que la Côte d’Ivoire souffrait encore de cette crise politique qui a duré 10 ans. Il s’agit de mon pays, je compte en faire une affaire personnelle. Je m’organiserai dans ce sens au fur et à mesure que les choses se reconstruisent. Nous allons remédier à ce déficit mais il faut juste aller aux pas du rythme de la musique. Tout est question de patience.

Pourquoi avoir mis cette nouvelle à la fin du livre ?

Cela a été un parti pris. Nous avons fait appel à un nouvelliste sud africain (Wally Serote) bien connu en Afrique du Sud et, qui connait aussi bien la question des shebeens ; pour avoir été un membre actif de l’ANC pendant l’apartheid. Nous lui avons demandé de raconter une histoire dont le cadre serait les shebeens. De cette façon on prévoyait mettre en parallèle les deux histoires : l’une racontée par le photographe et l’autre, dite par le nouvelliste. En agissant ainsi nous avions voulu rompre avec la démarche classique qui consiste à publier des textes de spécialistes sur la photographie. Il demeure tout de même qu’il s’agit d’un livre photo.

Y a t-il beaucoup de photographes professionnels en Côte d'Ivoire, ou est-ce une denrée rare ?

Oui il y a des photographes. Avec toutes les mutations qui traversent la photographie, la notion de photographe est de plus en plus flou dans mon esprit. C’est mon collègue, ami et frère ainé, Santu Mofokeng qui disait dans une causerie qu’il suffit de jeter une pierre par la fenêtre, il y a de très fortes chances qu'elle tombe sur la tête de quelqu’un qui dira être un photographe (rire). La photographie reste accessible à tout le monde et chacun pense avoir un mot à dire.

Comment est né votre passion pour la photographie ?

De la façon la plus classique, j’ai été formé à l’école des arts à Abidjan en Côte d’Ivoire. Tout à commencé là.

Travaillez-vous en argentique ou en numérique ?

Je suis encore à l’argentique avec mon boitier Leica M6. Une vieille casserole que je prends encore plaisir à admirer. J’aime le goût de sa cuisine en noir et blanc. (rire) Il est donc inutile de vous dire que j’utilise la bobine. J’ai cependant un boitier numérique super au point que j’utilise sporadiquement pour des travaux commerciaux. Ce sont deux approches complètement différentes.

Un lieu que vous aimeriez photographier ?

Je ne crois pas rêver d’un lieu en particulier que j’aimerais photographier. Ce n’est pas ainsi que je pose problème pour aboutir au désir de faire oeuvre. Mais je m’intéresse beaucoup à ce qui se passe sur le continent africain, mon continent.

C'est quoi une image réussie ?

Si nous osons fouler aux pieds les définitions académiques, je dirai qu’une image réussie est celle que je choisirai pour moi. C’est l’image qui me touche, me parle. C’est aussi celle que je considère être au plus près de mon sentiment, ma vérité. Les choses vues de cette façon, revient donc à écarter la notion de perfection, l’image techniquement parfaite.

C'est quoi une image ratée ?

Si nous restons dans la même logique, c’est l’image qui ne m’émeut pas.

Un lieu dans lequel vous rêveriez d'être exposée ?

Partout. Partout où les conditions sont réunies pour exposer, soumettre mon travail au regard d’autres personnes.

Format : 24 x 22 cm, 112 pages

32 pages de texte sur papier offset

Tiré à 1.400 exemplaires

Prix: 30 euros

Alexandra Lambrechts, le 10 février 2012.