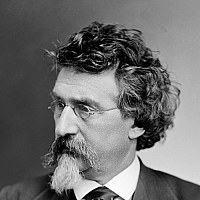

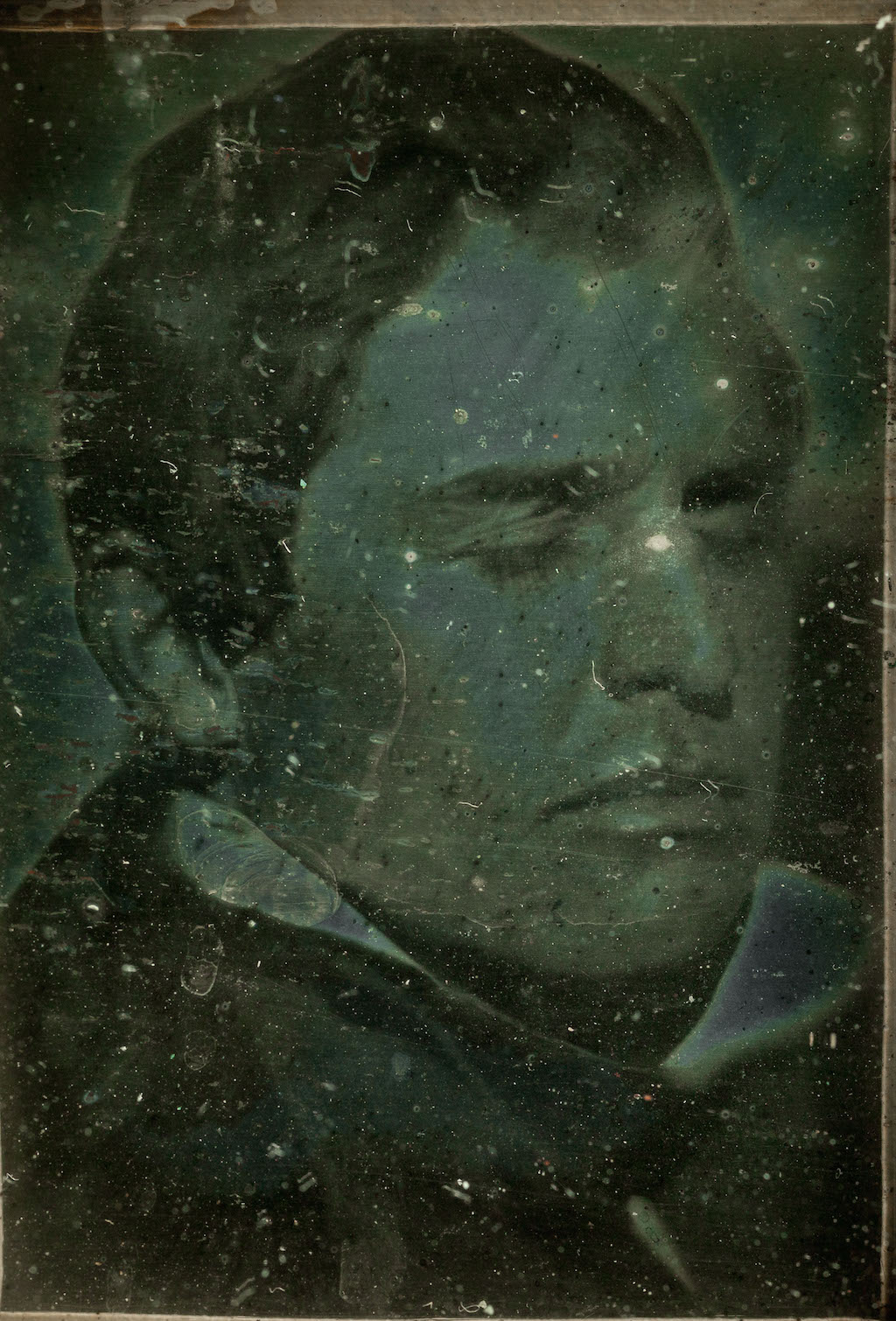

Henry Fitz Jr Autoportrait 1839

Spécialiste de la question de l'autoportrait, Marie Cordié Levy avait participé en 2009 à la publication de http://www.actes-sud.fr/catalogue/arts/autoportraits-de-photographes">Autoportraitsaux éditions Photo Poche. Grâce aux éditions Mare & Martin, elle continue son travail en se concentrant sur l'autoportrait américain, sujet de sa thèse en 2009. S'y intéresser, c'est pour elle mieux comprendre le Nouveau-Continent. En prenant des photos d'eux-mêmes, les citoyens américains deviennent à la fois acteurs et passeurs de leur histoire. Contrairement au cliché photographique classique, l'autoportrait n'est pas une trace mémorielle du ça a été2 mais une « une mémoire en soi » . A travers une exploration chronologique illustrée, Marie Cordié Levy guide le lecteur dans les avancées techniques qui ont révolutionné l'art et formé un peuple.

Intimité nationale

Ignorant d'abord la recherche esthétique, les premiers photographes américains s'intéressent à leur propre intimité. L'autoportrait leur permet de prendre leurs distances, de s'observer pour s'objectiver. L'artifice n'existe pas encore et l'âme paraît le seul objectif de ces pionniers. Inspiré par la littérature de Washington Irving, Henry Fitz Jr réalisa un autoportrait de lui endormi en 1839 (ci-dessus). L'un des premiers autoportraits américains apparaît alors comme un appel aux rêves. Ce splendide daguerréotype reflète le paradoxe essentiel de la photographie : copie du réel, elle est aussi mirage.

.jpg)

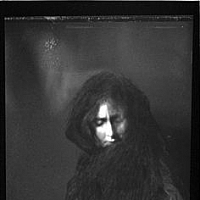

© Mathew Brady Le photographe Brady de retour de Bull Run 1861

Sa liaison avec la réalité entraîne la naissance d'une photographie politiquement engagée dès les années 1860. Mathew Brady, que Philipp Kumhardt considère comme le premier reporter photographe, s'empare de l'outil pour photographier célébrités et guerre de Sécession. L'appareil photo était, pour lui, « l'oeil de l'histoire ». Mais dans l'autoportrait qu'il réalisa en 1861 (ci-dessus), à son retour de la bataille meurtrière de Bull Run, l'oeil de l'histoire c'est le sien. De profil, son regard est assombri, peiné. Il a vu les cadavres, erré entre les blessés et les survivants sans pouvoir ramener de photos. Pourtant, selon Marie Cordié Levy, il est prêt à repartir. Avec son buste et sa jambe droite avancés, il exprime un désir de vivre. Il est là l'intérieur de Mathew Brady : entre sa douleur personnelle et la nécessité, quasi missionnaire, de continuer à photographier, malgré tout... L'autoportrait représente alors cette nation en construction : quoi qu'il arrive les Etats-Unis écrivent et écriront leur histoire à travers l'image.

.jpg)

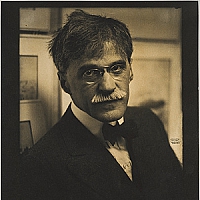

© Frances B. Johnston Autoportrait 1898

Evolutions et subversion

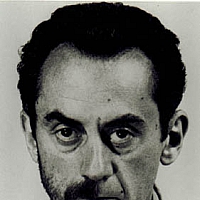

L'engagement photographique évolue au rythme des contestations sociales, raciales et sexuelles. L'anthropologue Edward S. Curtis se photographie dans la même position qu'une princesse indienne, le noir Thomas Askew rêve de pouvoir dans ses habits bourgeois et Miss Frances B. Johnston, cigarette à la bouche, révèle ses jambes dans un autoportrait de 1898. Le XIX° siècle s'achève avec cette idée que la photographie permet de montrer et de faire exister les majorités aussi bien que les minorités.Face à la démocratisation de la photographie, qui s'achève en 1888 avec l'arrivée du Kodak, d'autres formes plastiques vont vouloir s'exprimer. On assiste à l'esthétisation de la photographie aussi bien dans son contenu que dans sa forme plastique. Les signes avant coureurs viennent d'Anne Brigman qui met en scène son corps nu, avant de retravailler ses négatifs. Lumière, ombre et obscurité s'amusent à se croiser, dessinant des formes étranges tel qu'Alfred Stieglitz quelques années plus tard. Enfin, en 1931, l'autoportrait solarisé de Man Ray, lui qui disait ne « jamais ajouté d'alcool à mes images », rend toute sa puissance à l'appareil. Man Ray (ci-dessous) regarde son boîtier, guide sa mise au point, photographiant le spectateur, l'aveuglant par un flash puissant.

.jpg)

© Man Ray Autoportrait 1931

L’origine de l'autoportrait se trouve dans le mythe de Narcisse. Se regarder, s'observer, s'aimer c'est ce que font les artistes en peignant leur reflet. Avec l'appareil photo, le reflet n'est plus, c'est l'être qui apparaît. L'appropriation de son image et l'affirmation de soi qui en découlent sont déjà des subversions. Elles dépassent le péché d'orgueil instauré par la religion catholique pour se tourner vers le rêve américain du self made man. Inspiré par le protestantisme, selon Max Weber, ce self made man pousse les jeunes citoyens à s'affirmer. L'autoportrait n'est plus alors la perpétuité d'une tradition picturale mais un nouveau médium identitaire.

Tandis qu'au XX° siècle, le Vieux Continent révolutionne les arts traditionnels, l'Amérique forme une nouvelle culture, celle de l'image. Basée sur l'avancée technique et sur la passion du regard, elle est au cœur de la quête identitaire nationale. C'est à travers la photographie, puis le cinéma, que les Etats-Unis bâtissent leur histoire nationale mais aussi mondiale. La culture américaine passe par le regard que nous, étrangers, posons sur ses images qui inondent notre société. Jeune nation, l'Amérique se bâtit sur les images du présent et du passé, qu'elle réactive à travers ses films et brandit comme l'attestation de son histoire.

.jpg)

© Anne Brigman, L'âme du pin foudroyé, 1908

Paulina Gautier-Mons