© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard © Jacques-André Boiffard Masque de carnaval

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

©Jacques-André Boiffard Autoportrait

Le surréalisme « classique »

« Toute découverte changeant la nature, la destination, d'un objet ou d'un phénomène constitue un fait surréaliste. » d'après André Breton.

Le surréalisme expose la vérité psychologique en éliminant l'importance des objets ordinaires afin de créer une image au delà de l'ordinaire. Ce courant est souvent caractérisé par son seul usage de l’insolite, ses rapprochements parfois surprenants. Il cherche à transcender la logique et la pensée ordinaire pour révéler des niveaux de signification plus profonds et des associations inconscientes. Cet appel à l'inconscient est très présent dans les clichés de Boiffard et on a le sentiment, au cours de l'exposition, d'être perdu dans nos rêves. Son univers fantasmagorique permet à chacun de voir ce qu'il veut dans les photographies.

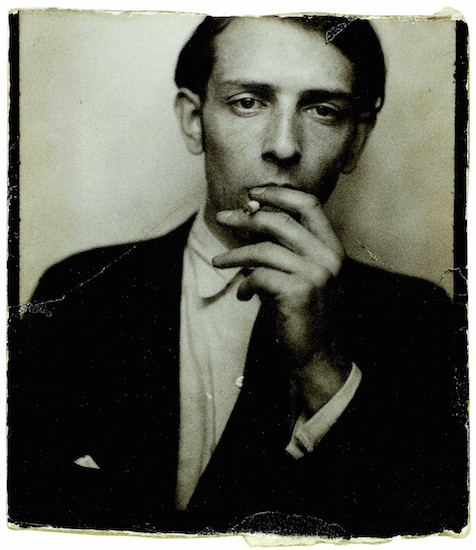

Jacques-André Boiffard décide dans les années 1920 de stopper ses études de médecine pour épouser le courant surréaliste. Moins prolifique sur le plan littéraire, il s'épanouit dans la création visuelle et se forme chez l'artiste américain Man Ray, dont il devient l'assistant. Ses premières photos issues de cet apprentissage sont très sobres, classiques et contrastent fortement avec le reste de son œuvre.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

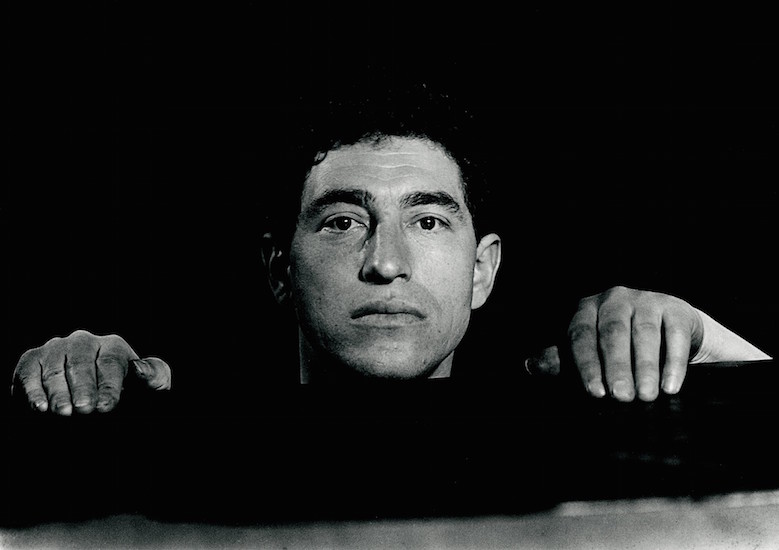

©Jacques-André Boiffard Alberto Giacometti

.jpg)

© Jacques-André Boiffard Nadja

Premières (r)évolutions

L'exposition est à l'image de l'univers du photographe, effervescente. Il n'y a pas de chemin balisé, à suivre, et ce nouvel espace du Centre Pompidou, tout en longueur, permet de se déplacer dans tous les sens comme si l'on voyageait dans l'esprit de Boiffard. Ce lieu ouvert, synonyme de liberté, sans cloisons spatio-temporelles correspond à l'image que l'on se fait du personnage. Les visiteurs se croisent et sont contraints de se rencontrer au lieu de se suivre au même rythme comme c'est le cas dans beaucoup d'expositions. Le seul fil conducteur est la recherche créative de l'artiste.

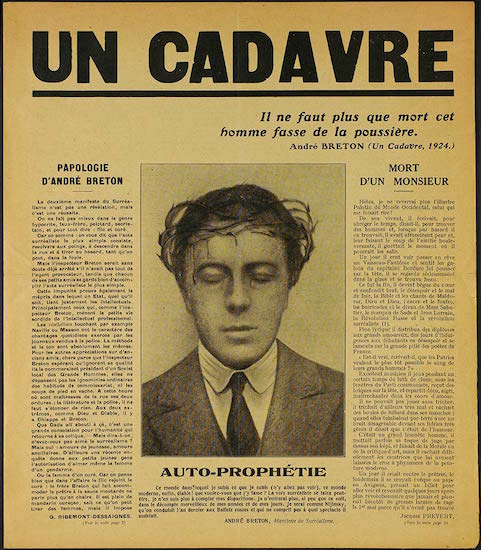

Jacques-André Boiffard expérimente, teste de nombreuses pratiques dont le photomontage qu'il débute avec la participation à un cadavre, le pamphlet de la dissidence surréaliste, car en effet le courant se déchire au début des années 1930. Au milieu des textes de Prévert et Ribemont-Dessaignes contre celui que l’on surnomme le « pape » du surréalisme : « Un cadavre » tue symboliquement Breton, alors âgé de 33 ans, l’âge du Christ à sa mort, en le représentant les yeux fermés et couronné d’épines. Simultanément dans cette période, Boiffard réalise des affiches pour le musée ethnographique ainsi que des couvertures illustrées pour romans policiers où la peur et la mort transpirent.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

©Jacques-André Boiffard Photomontage

© Bibliothèque Kandinsky, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.

Il a également acquis chez Man Ray des notions d'opérateur et participe à des films comme Souvenir de Paris (Duhamel, Prévert). Le synopsis est celui d'un flâneur à la poursuite d'une énigmatique parisienne, sujet éminemment surréaliste. Les photographies sont moins documentaires que les clichés de Nadja, c'est beaucoup plus mobile, vivant, anecdotique. La ville semble repeuplée. Ces photos tragiques et presque hallucinatoires contrastent avec ses débuts de carrière bien sage et le côté documentaire de son travail pour André Breton. Boiffard semble avoir trouvé sa voie, celle de l'expérimentation.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

©Jacques-André Boiffard Prêtre marchant sur le pont Alexandre III

Le corps symbole d'une inhumanité

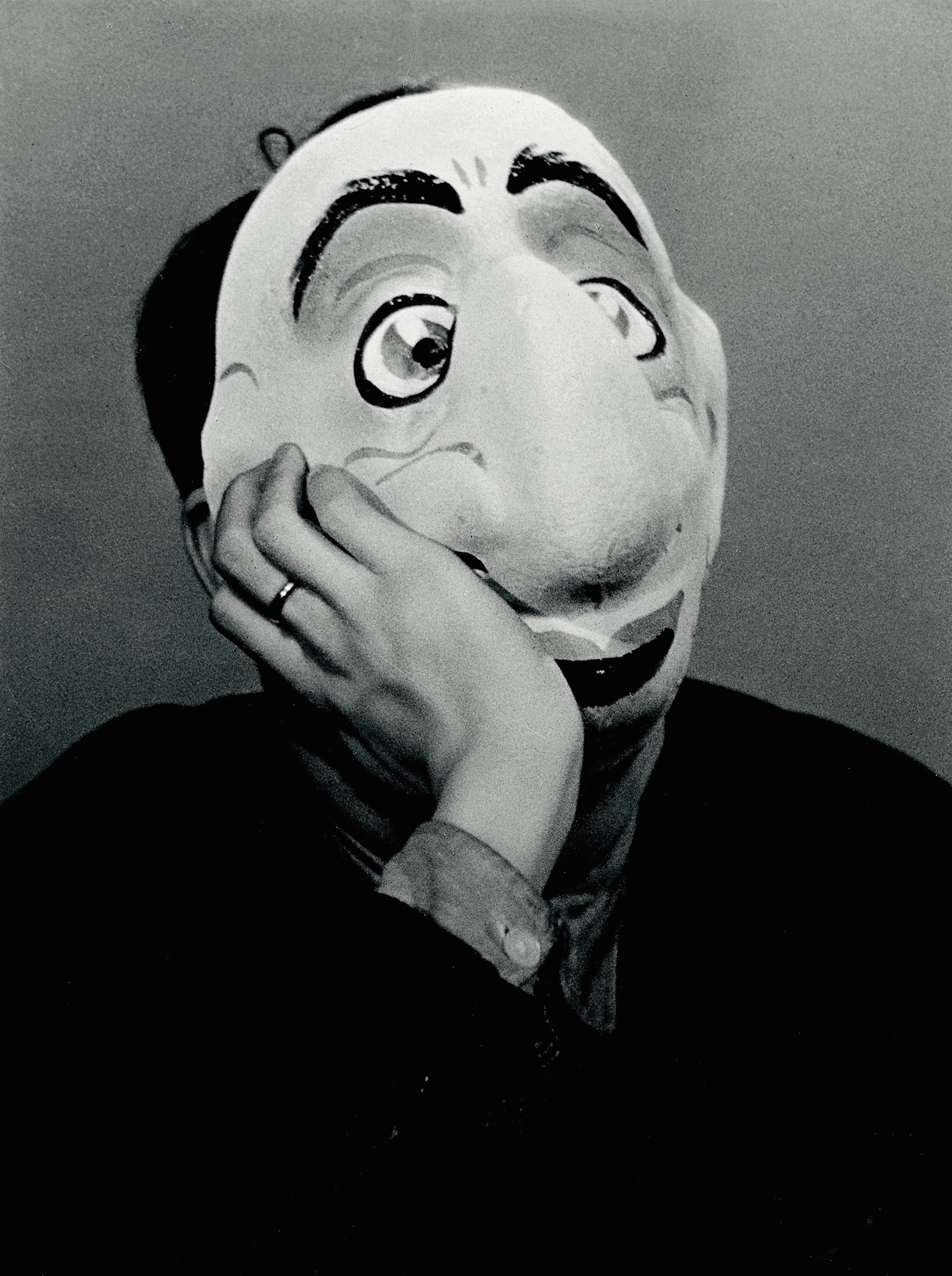

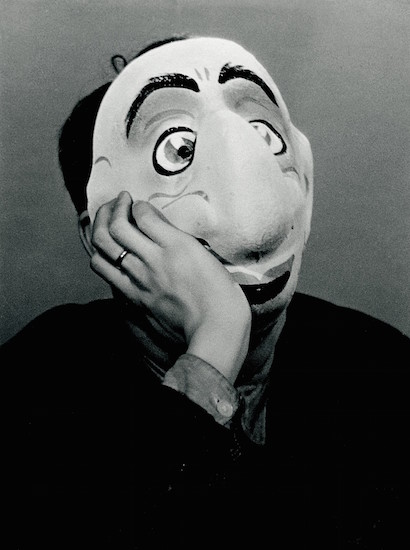

Boiffard est connu dans le milieu des photographes pour être un excellent développeur. Il tire notamment les photos de l'artiste américain William Seabrook, qui réalise des portraits avec des masques en cuir. Ces images, proche du sado-masochisme, ont surement influencé sa série intitulée « Masque de carnaval ». Cette séquence travaille sur la fonction tragique et grotesque du masque, de la tragédie d'Eschyle au masque à gaz de la première guerre mondiale. Ce dernier abolit l'humanité de celui qui le porte et donne une dimension morbide par l'occultation du visage.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

©Jacques-André Boiffard Masque de carnaval

Son intérêt pour la médecine est connu, il aime ce que représente le corps et décide de prendre en photo sa compagne de l'époque, Renée Jacobi. Son travail sur le nu tend à la déréalisation anatomique que ce soit par le basculement du cadrage ou par l'occultation du visage qui transforme le corps en objet fétiche. Il travaille les perspectives et la lumière pour déformer le corps. Il fait « acte du surréalisme absolu » comme dit de lui André Breton.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

©Jacques-André Boiffard Renée Jacobi

La dissidence surréaliste ou la recherche du réel

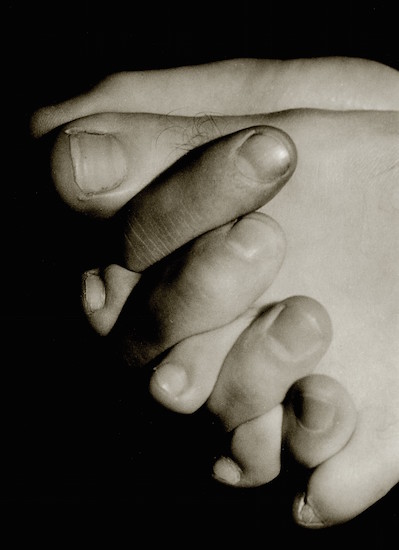

Boiffard évolue sans cesse et rejoint la dissidence du courant autour de l'écrivain Georges Bataille dont il illustre les tribunes. Sa photo « le gros orteil » entérine la rupture du photographe avec la poétique de l'imaginaire et l'idéalisme promus par André Breton au profit du réel.

Il n'y a pas de sentier battu dans cette exposition et lorsqu'on aperçoit les photos dédiées à la revue Documents, trônant au fond de la salle, on est inexorablement attiré par celles-ci. Notamment la photo crue d'une langue, éditée dans un grand format, qui agresse presque le visiteur. Boiffard part dans tous les sens et c'est ce sentiment d'effervescence qui nous envahi durant l'exposition.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

©Jacques-André Boiffard Pied et mains liés

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

©Jacques-André Boiffard Papier tue mouche

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © MME Denise Boiffard

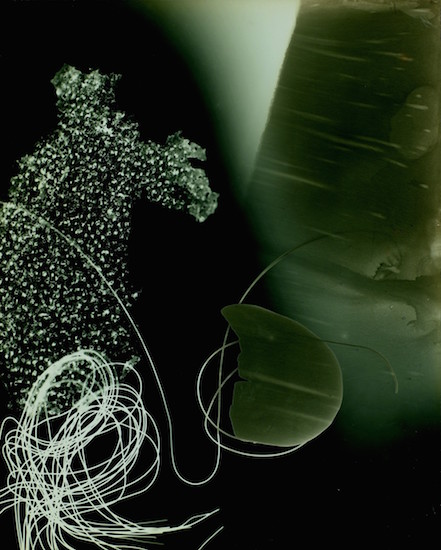

©Jacques-André Boiffard Photogramme

En 1940, il reprend ses études de médecine et devient chercheur en laboratoire d'anatomie. Il se spécialise dans la radiologie pour renouer avec sa passion des images. Images abstraites que celles de la science qui a le pouvoir de révéler les beautés invisibles du monde.

Il prend un malin plaisir à illustrer sa thèse d'une trentaine de micro photos qui sont éminemment scientifiques et en même temps tellement abstraites. Cette antithèse est caractéristique de cette tranche de vie de Boiffard qui, en se rapprochant de Georges Bataille, se dirige vers le matérialisme. Paradoxalement c'est durant cette période qu'il expérimente le plus, comme un chercheur faisant des essais. Ces deux notions opposées que sont la science et l'abstrait, syncrétisées par Boiffard, constituent une vraie singularité.

Sa vie de photographe est à l'image du courant surréaliste : intense, restreinte dans le temps, expérimentale, provocatrice. Jacques-André Boiffard est le seul photographe à avoir été dans l 'épicentre du mouvement surréaliste comme en témoigne ses images qui ont accompagné André Breton et Georges Bataille, les deux pôles les plus éloignés sur l'échelle de la sensibilité du surréalisme.

Quand on mesure le grand écart qui existe entre les photos neutres de Nadja, qui remplacent des descriptions sans fin, et les photos provocatrices qui illustrent la revue Documents, on se demande s'il s'agit du même photographe.

Que vous soyez chercheur à l'Institut Pasteur ou consommateur de LSD en pleine remontée d'acides, vous serez séduit par cette exposition tant l'artiste fait preuve de diversité de styles et d'usages.

Guillaume Reuge