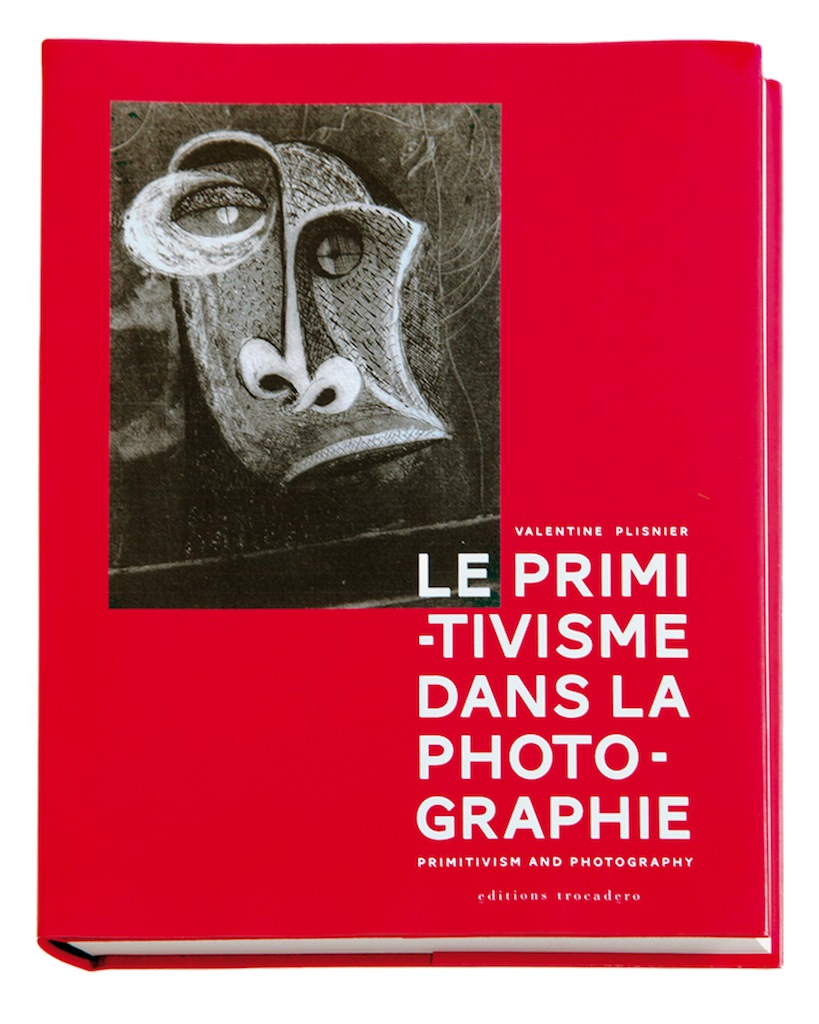

Le primitivisme dans la photographie. C'est sous ce titre que le chercheur en histoire de l'art Valentine Plisnier, diplômée en ethno-esthétique de l'Université Paris-I, publie une étude de « l'impact des arts extra- européens sur la modernité photographique de 1918 à nos jours ».

.jpg)

Romare Bearden, Sermons : les remparts de Jéricho (Sermons: The Walls of Jericho), 1964

© ADAGP, Paris, 2012

D'emblée cet ouvrage bouleverse la hiérarchie traditionnelle. Les représentations collectives et stéréotypées s'effritent dans un intitulé où cohabite l'idée d'ancestralité et d'artisanat avec un modèle de modernité occidentale. C'est à la question « y a-t-il un sens à parler de primitivisme en photographie ? » que tente de répondre l'auteur. Sensible au « lien » qui se noue « entre photographie artistique, de création, et art primitif » pendant le XXème siècle, elle interroge la réception comme la place de ces œuvres, marquées par l'intrusion d'objets « primitifs », dans leur réalité sociale et artistique.

.jpg)

Brassaï, Gravure 3 : sans titre (Visage gravé sur un graffiti), 1934-1935

© Estate Brassaï – RMN

Dès l'ouverture du livre, ces quelques mots de Brassaï nous préviennent sur l'esprit de cette étude : « Il ne s'agit pas de « survivance », de « reviviscence » d'éléments primitifs, mais de leur permanence. » (Brassaï , « Images primitives », 1960). Il ne s'agit plus de poser un regard fade et distancié sur des objets « étrangers », « d'un autre temps », « d'un autre espace ». En analysant les objets dits « primitifs » dans la photographie d'artistes occidentaux de 1918 jusqu'à nos jours, Valentine Plisnier rassemble les cultures. l' «Ailleurs » entre dans l' « Ici », « L'Autre » dans le « Semblable », l'« Hier » dans « l'Aujourd'hui ». On ne feuillette pas cet ouvrage comme l'on déambule dans les galeries du quai Branly. Aux objets, sculptures ou fresques momifiés derrière des vitres de protection, à ces cultures glacées exhibées comme des reliques, Le primitivisme dans la photographie rétablit l'équilibre des arts en détruisant les frontières catégorisantes.

Si l'on se sent proche des photomontages dadaïstes ou surréalistes, si la photographie de Man Ray nous est familière, si la plupart reconnaît Stieglitz pour une figure phare de la photographie, que sait-on vraiment des éléments constitutifs de leur art?

.jpg)

Man Ray, Noire et Blanche, 1926

© Man Ray Trust – ADAGP, Paris, 2012

A travers un usuel clair et pertinent, Valentine Plisnier synthétise une histoire esthétique et pratique. Son ouvrage poursuit une logique précise et pédagogique comme il se décline en trois parties, elles-mêmes divisées en deux ou trois chapitres. Son audace réside dans le fait qu'il échappe à la linéarité plate d'une analyse chronologique et historiciste. Le dialogue entre les arts y est mis en perspective grâce à un découpage thématique et interprétatif qui pousse le lecteur à s'interroger sur son propre rapport aux œuvres voire sur sa propre identité culturelle. De la première partie, « Photomontages- à l'épreuve de l'autre », à la troisième, « L'autre de l'image », le livre se construit d'après une dialectique qui confronte les représentations et en souligne le dialogisme. Hannah Höch découpera des photographies de masques africains ou de sculptures aztèques pour créer des photomontages interrogeant le statut de la femme occidentale ou les mœurs européennes.

.jpg)

Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe, 1918

Collection privée. Droits réservés.

Bien que toutes les œuvres cataloguées n'en bénéficient pas, les différents chapitres se dessinent selon une méthode constante et didactique: contextualisation et présentation de l'artiste, description et analyse plastique de l'oeuvre, interprétation, impact socio-culturel. L'initiation s'opère moins dans le texte que dans les images qui l'accompagnent. Au centre de la page trône généralement la photographie à l'étude, décortiquée par les vignettes qui l'entourent, photographies des objets « primitifs » originels qui ont servis à sa réalisation. Ainsi, ces objets d'art extra-européen retrouvent-ils leur identité propre et leur existence autonome. Extrêmement bien référencé, l'ouvrage de Valentine Plisnier lutte contre l'appropriation ignare de l'art extra-européen par l'Occident. Dorénavant, derrière le visage en métamorphose d'Orlan de la série Refiguration- self-hybridation, nous distinguons le masque Fang du Gabon ou une céramique Maya.

.jpg)

Orlan, Refiguration-Self-Hybridations no 4, 1998-1999

© ADAGP, Paris, 2012

Néanmoins, la clarté, la synthèse et l'amplitude du champ traité empêchent un commentaire plastique et symbolique plus approfondi. Parfois, l'exposé du contexte historique de création de l'oeuvre évince l'oeuvre elle-même. L'analyse oublie même certaines images ou déserte certaines entrées. Le chapitre « Visages masqués. Masques dévisagés », se contente d'un catalogue d'images comme autant d'exemples pour illustrer un bref texte d'introduction à une thématique particulière.

.jpg)

Xavier Lucchesi, Masque zoomorphe Guerze (Liberia), de la série « Africa X-Ray », 1998

© Xavier Lucchesi, Paris. Masque conservé au musée du Quai Branly

Il faut saluer l'entreprise de Valentine Plisnier comme un manuel d'initiation général à l'art photographique et primitif. Fenêtre ouverte sur le transfert symbolique et esthétique de « l'objet primitif », ce livre s'efforce de remettre à égalité deux dimensions artistiques et culturelles, trop longtemps figées dans des sphères imperméables. Le primitivisme dans la photographie incite à réévaluer notre point de vue sur ce qu'on appelle « primitivisme », nous suggère l'effervescence créative qui s'est construite autour de l'artisanat extra-occidental comme il souligne l'importance de l'art dans le métissage culturel et la construction d'une identité. Quoiqu'il en soit, il donne à son lecteur une clef pour pénétrer plus loin dans cet univers hybride aux confins des cultures et des symboliques.

Le Primitivisme dans la photographie, Valentine Plisnier

Editions Trocadéro

300 reproductions de 80 artistes

324 pages

215 x 280 mm

75 euros

Orianne Hidalgo