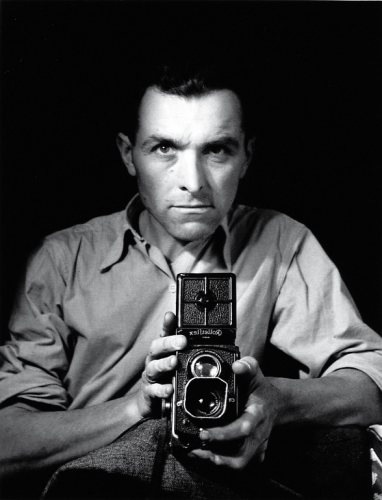

© Robert Doisneau, "Autoportrait, 1947

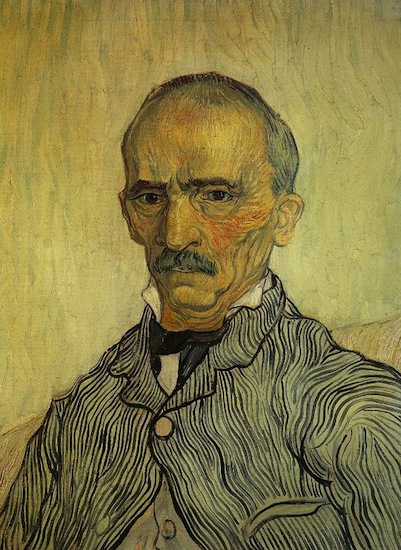

Le portrait photographique prend naissance suite au portrait pictural dont il a longtemps imagé et trompé les poses.

Au début, l’essor du portrait touche particulièrement la bourgeoisie. L’invention du portrait en photo bouleverse alors l’art et l’économie du portrait.

On remarque au départ une similitude certaine avec le portrait peint, les sujets restaient figés car il fallait de longues séances de poses avant d’obtenir un résultat, ce qui était peu convaincant.

Portrait de Trabuc de Vincent Van Gogh

L’invention de cette technique cherche à obtenir une représentation du réel objectif. On concrétise par exemple à l’aide d’objets, d’accessoires, une idée, une représentation voulue grâce aux outils de relief, d’éclairage, et de perspective.

Avec l’expérience et le temps, ceux qui pratiquent la photographie de portrait ouvrent de nouvelles voies qui changent notre représentation du visage.

Les premières plaques utilisées pour les clichés ne sont pas très sensibles et sont gourmandes en lumière. Pour une meilleure qualité, on voit alors apparaître les premiers flashs au magnésium, puis un travail est réalisé sur l’amélioration des lentilles dont on corrige les aberrations. Ces différentes recherches ont été obtenues avec l’intervention des photographes opticiens Chevalier, Petzval et Voigtlander.

C’est en 1842 que Louis Auguste Bisson réalise le portrait de Balzac, plutôt figé et formel.

Le photographe Nadar, avec les moyens de l’époque, veut représenter l’homme en ayant étudié sa position sociale afin de donner une identité propre au modèle. Son célèbre portrait de Victor Hugo en est la preuve. En effet, il apparaît alors naturellement et instinctivement comme un homme de lettres influent.

Enfin, l’évolution dans la technologie permettra d’obtenir plus tard des portraits photographiques plus libres et surtout naturels.

Robert Doisneau, Henry Cartier Bresson et bien d’autres encore gardent une place importante dans l’histoire du portait photographique, pour leur travail sur le thème du « quotidien ».

Un autre tournant dans cet économie de l’art se ressent dès 1852 avec l’invention de la ferrotypie par Adolphe Alexandre Martin. Cette invention réside dans la création de nouvelles plaques noires métalliques, peu coûteuses et faciles à produire. Cette nouveauté s’ouvre aux classes plus modestes. Le portrait photographique s’introduit donc à ce moment-là dans les foyers.

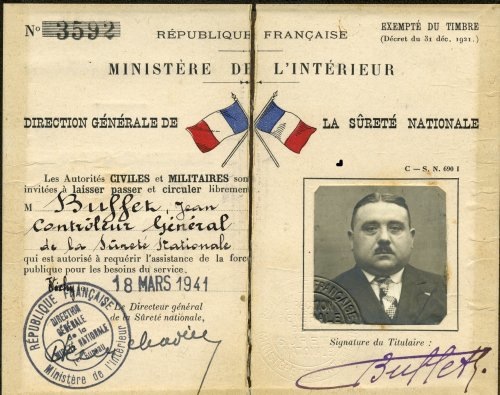

A l’origine du mot portrait, celui-ci est composé de « pour » et de « tirer » , mais que tire-t-on du modèle? Le portrait, en photographie, permet à chacun de se connaître, de s’identifier. On dit de la photographie qu'elle est le « miroir qui se souvient ». Dans un premier temps, c’est le classement et le contrôle social qui occupent la majeure production du portrait photographique. On pourra par exemple, grâce au portrait, identifier les récidivistes, ou encore les personnes recherchées. La garantie du «trait pour trait», dans le portrait, permet de mettre au point, grâce à sa neutralité, la pièce d’identité. En parallèle, on constate une hausse dans la production des cartes de visites.

En 1912 le premier photomaton fait son apparition. Depuis 1934, la mode du portait photographique lance le studio Harcourt qui immortalise de nombreuses figures.

Le visage mis à nu à travers le portrait se démocratise totalement, et devient sujet à tout, « c’est à travers lui que l’on existe ». Avec la photo de portrait, combien de souvenirs de proches, de personnalités ont été produits, affichés, rangés dans nos portefeuilles? D’une utilisation sociale, identitaire, ordinaire, le portrait devient une œuvre artistique à part entière.

Que le visage soit mit à nu, naturel ou à l’inverse dénaturé. Identité ou découverte tel est la question.

Romain Amy