Galerie Frederic Moisan 72 rue mazarine 75006 Paris France

À force de publier des images dans un magazine, j’ai eu envie de les voir sur des murs blancs.

De les confronter au regard des collectionneurs et de leur donner envie de se les approprier définitivement.

Collection 01 est une proposition photographique qui revendique son éclectisme et sa subjectivité. Elle présente trois univers antinomiques (les nues de Linda Tuloup, les figures romaines d’Olivier Roller et la forêt de Laurent Monlaü), trois ambiances qui se croisent et donnent à voir une vision particulière du monde.

J’ai choisi des images qui me touchent, me questionnement et dont j’aime m’entourer.

Ces trois photographes, dont deux déjà sont connus et reconnus pour leurs travaux dans la presse et l’édition, ne sont pas à proprement parler des familiers du monde des galeries.

Pourtant, leur travail s’inscrit dans une véritable démarche artistique qui dépasse le cadre de la presse ou de l’édition.

À travers la carte blanche que m’offre la galerie Frédéric Moisan, je désire leur donner la possibilité d’exposer et de vendre leurs oeuvres d’art dans un lieu adapté et référent. Cette première exposition éclectique sera suivie d’autres propositions, dans le même lieu ou ailleurs, avec les mêmes photographes ou d’autres.

Stéphane Brasca

Journaliste, éditeur

La chambre rose de Linda Tuloup

Jeune photographe, Linda Tuloup signe en 2007 sa première série, Impressions du pays des songes. Elle souhaite « rendre compte d’une sorte de voyage intérieur ». Volonté qu’elle poursuit lors de sa seconde série entreprise en 2009, La chambre rose. Pour cette dernière, le protocole est fixe : un lit, une fille, un filtre rouge et la lumière du soleil. L’ambiance est délibérément intimiste. La nudité du corps et les poses lascives entraînent de fait dans une réflexion sur l’intériorité. Sans vouloir crée de liens trop évidents, il est tout de même possible de croire que son DESS en psychologie n’est pas étranger à ses préoccupations photographiques. Linda shoote au Holga, appareil-jouet qui laisse la part belle aux accidents. Une seule pellicule par fille, parfois moins, jamais plus. Elle dit aimer les imperfections, le travail spontané et l’onirisme qui en découle souvent. Quand on l’interroge sur son intérêt quant à la photographie, elle répond que c’est « pour son côté mélancolique, puisque c’est une pratique qui raconte des choses qui n’existent plus ». Elle poursuit en expliquant qu’elle tente de « montrer l’invisible ». S’il ne faut pas catégoriser trop vite les intentions de l’artiste ses paroles semblent tout de même teintées d’une certaine innocence. Mais n’est-ce pas là un trait commun avec ses images ? Les filles sont alanguies, langoureuses mais jamais allumeuses. Il existe une certaine part de candeur dans ses clichés. L’érotisme qui s’y mêle est presque trop évident pour être réellement troublant. Mais l’axe central de son travail se situe ailleurs, en décalage avec cette omniprésence du corps. Il s’agit des mots glissés sur chaque photo, de manière artisanale (des bouts de plastique posé sur les draps) : « Attends », « Je te veux », « Oui », « Maintenant », « C’est fini »… La présence d’une altérité voit ainsi le jour en filigrane dans cet univers qui aurait pu être narcissique et cloisonné.

Si, comme elle le souligne elle-même, « le langage est là pour renforcer l’image » ne risque-t-il pas alors de faire redondance avec elle ? Quand on la questionne à ce sujet elle hésite et finit par répondre que ses photos seraient sûrement plus ordinaires si l’écriture n’était pas présente. « Certaines images sont accentuées par le mot. Elles n’auraient peut-être pas raconté la même chose si elles en avaient été dépourvues ». La chambre rose parle de désir et les mots évoqués pourraient être ceux pensés ou prononcés par ces corps abandonnés. S’ils ne sont pas toujours bien lisibles c’est peut-être parce que Linda aime le flou, le flottement et plus encore l’entre deux. Dans ses images les frontières sont toujours poreuses. Il est difficile de dire s’il est question de fantasmes ou d’instants réels, de rêveries érotiques ou de moments nostalgiques. Les visages chargés d’une forte énergie sexuelle (paupières mi-closes, bouches entre ouvertes, bras écartés) peuvent porter à croire que les photos précèdent ou suivent un moment d’extase. Mais encore une fois, rien ne saurait être avancé avec certitude. Linda dit tout de même avoir voulu « parler de l’intimité sans vulgarité, avec une certaine forme de pureté même ».

Peut-être est-ce là une clé de lecture de son travail: son souhait de faire des ponts entre des registres relativement antagonistes. Dans une perspective quelque peu similaire, son choix de photographier d’autres corps plutôt que le sien à répétition (tout de même présent dans la série) est significatif car il s’agit, la plupart du temps, d’amies à elle plus ou moins proches. Autre détail d’importance : les clichés ont été pris chez elle, sur son lit. Linda parle d’elle mais pas uniquement. À la manière du célèbre vers de Verlaine, « la » femme de Linda n’est « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Les voix sont plurielles mais semblent se rejoindre pour finir par ne former qu’une seule et même figure. Elle parle de « petits bouts d’elle-même sur chaque image ». D’une certaine manière, la chambre rose pourrait s’apparenter à un autoportrait éclaté voir décentré.

Ariane Geffard

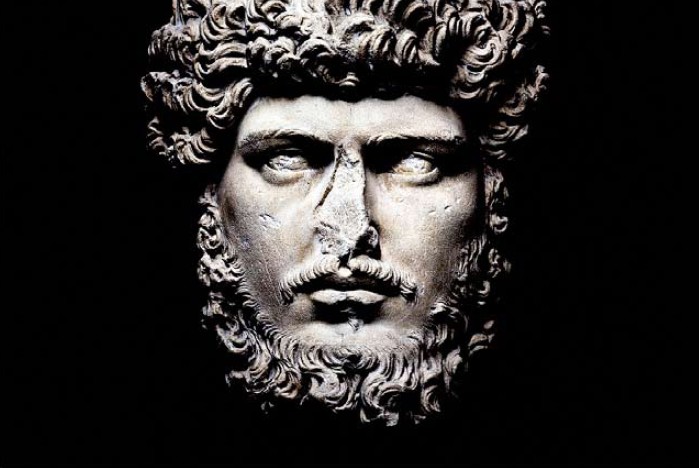

Les figures romaines d’Olivier Roller

Les photographies d’Olivier Roller montrent des hommes de pouvoirs, en chair ou en marbre, portraits figés, épurés, sans arrière-plan ni repères. Seuls les visages envahissent le cadre…

Ils sont publicitaires, financiers, Ministres ou Empereurs romains. Olivier Roller ne cherche pas à louer ses modèles ni à en saisir une caricature peu flatteuse. Il interroge l’identité des figures de pouvoir de notre époque, au-delà de ce « ils », pouvoir lointain et désincarné qui semble les désigner. L’objectif d’Olivier Roller est de repousser le modèle dans le retranchement de son identité, sa fonction, de donner une incarnation de chair et de sang à ces puissants qui semblent s’être transformés en image. Olivier Roller cherche à saisir le descellement des visages, le moment où le sujet abandonne l’image qu’il s’est fabriquée, où il est nu. Ces figures, bien souvent abstraites, apparaissent dans ses photographies comme si ces hommes et femmes avaient mué et abandonné leurs peaux. Olivier les a ramassé et, les photographiant, révèle au spectateur des visages creusés, striés, faits d’imperfections, vieillissants, se flétrissant sous l’implacable temps qui s’écoule.

À travers ces séries, les princes flamboyants nous apparaissent comme des seigneurs vaincus, délavés. Héros et chevaliers d’un âge qui disparaît. Le pouvoir peut tout, mais ne peut défier le temps. Cette défaite se perçoit aussi dans les photographies qu’Olivier Roller a fait des bustes d’empereurs romains au musée du Louvre et dans le bassin méditerranéen. Photographiés comme les hommes et femmes de pouvoir actuels, ils prennent vie. Là encore, le photographe s’interroge sur un pouvoir disparu depuis des siècles mais qui fut, dans l’histoire occidentale, le plus puissant, celui de l’Empire romain. De lui, de son immensité, il n’y a plus que des ruines, des vasques brisées et ces visages gravés dans le marbre, impressionnants et durs, qui regardent le temps s’abattre sur eux. Voilà les vestiges sur lesquels il se concentre.

Avant de rencontrer ces bustes, Olivier Roller, dans ses portraits, coupait déjà les corps, ne gardant que le visage, tout au plus les épaules. De ces statues, le temps n’a épargné que des têtes à la peau abîmées. Le photographe se retrouve ainsi face à ses propres images. « Je demande aux vivants d’être immobiles, puis je modifie un détail : tourner le menton, bouger les yeux, lever la tête… Avec les bustes, c’est la même histoire, sauf que c’est moi qui tourne autour d’eux. Je scrute les nez ébréchés, les griffures sur la peau qui deviennent des coups, des cicatrices. Je reconstitue à la fois le travail du sculpteur et les marques du temps. »

Dans ces images, Olivier Roller leur donne une résurrection. « Au fond la photographie est cet art dont parlait le cinéaste Robert Bresson : Sois sûr d’avoir épuisé ce qui se communique par l’immobilité et le silence. Avec les Romains, j’ai souvent lutté. Ils sont là, posés dans leur spectaculaire puissance, et pourtant cassés, amputés, en un mot vulnérables. J’y vois la quintessence de ce qu’est le pouvoir : un rêve de défier le temps, en sachant que le temps sera le plus fort. L’homme de pouvoir sait qu’il a perdu ».

Elérinna Heise, 2010

La forêt de Laurent Monlaü

Primaires et archaïques, préservées de la main de l’homme, les forêts de Laurent Monlaü nous plongent dans un délice originel. Un monde à part, un monde avatar, où les mots perdent tout leur sens devant ce déluge de pureté.

Longtemps, nos ancêtres considérèrent les forêts comme issues du chaos originel. Mystérieuses et archaïques. Antérieures au genre humain. Régnait alors l’anarchie de la matière ; la forêt, sous l’ombre protectrice de ses arbres, était la matrice primitive de nos rêves païens, loin du ciel et de ses dieux. Puis les forêts devinrent sacrées et craintes, en marge de la loi humaine : c’est là que se réfugiaient les fous et les bandits, les fugitifs, les saints et les ermites. Elles couvraient nos territoires de leurs dômes de ténèbres. On vint s’y ressourcer, tester sa force et sa bravoure, hors des cités. Dès l’Antiquité, la forêt fut découpée, tranchée, abattue. Les arbres centenaires édifièrent nos monastères, les églises abbatiales et les charpentes de nos cathédrales.

Les conflits justifiaient la saillie, les chênes devinrent coques et mâts de nos marines en guerre.

Ma Provence natale, aux abords de Marseille, jadis recouverte de forêts, fut rasée pour construire la flotte de Louis XIV, laissant sous le soleil la rude et sublime blancheur du granit et la terre desséchée, délavée par le temps.

La forêt, lieu onirique, magique et merveilleux de nos peurs et croyances, devient de nos jours un symbole de nos imaginaires culturels. L’humanité face à la disparition de ses forêts se voit prise au piège, confrontée à la fragilité de sa propre existence, sans prendre conscience d’être une espèce parmi d’autres.

Le travail photographique que je présente est une série sur les forêts primaires commencée il y a un an et demi, au gré de mes reportages, profitant de ces voyages éloignés pour atteindre ces territoires rares et peu accessibles.

Les forêts primaires sont des espaces vierges d’intervention et d’exploitation humaine, composées d’espèces indigènes et issues, pour les arbres les plus anciens, de la fin de la dernière glaciation.

Je photographie le chaos apparent de la nature, l’archaïsme prédateur de ces écosystèmes fragiles qui sont la trace visible et poétique des origines de notre histoire. Les images ont été réalisées à Oparara en Nouvelle-Zélande, Pumalin en Patagonie chilienne, Hoh River dans l’État de Washington, Humboldt County en Californie.

Chaque paysage est photographié digitalement, détail par détail, bout à bout, puis assemblé numériquement lors d’un long travail de post-production réalisé par mes soins, manuellement et parfois feuille à feuille afin de restituer au plus près le réel observé. Ce travail sur le motif devient un travail d’atelier essentiellement photographique où l’image prend son sens. Cette reforestation végétale ne pourrait pas être réalisée par un objectif photographique englobant toute la scène en une seule fois. La multitude des points de fuite entraîne une distorsion du réel, des perspectives et de la chromie, à l’essence même de l’art baroque : la profondeur dans l’artifice, dont le fruit est la rencontre de la plus haute technologie photographique et d’un monde naturel archaïque.

Laurent Monlaü