Expositions du 30/01/2007 au 09/04/2007 Terminé

Hotel sully Rue saint antoine 75004 PAris

Esaias Baitel

Serge Bois-Prévost

Alain Dagbert

Michel Delluc

Claude Raymond Dityvon

Jean-Pierre Favreau

Martine Franck

Frédéric Gallier

Hervé Gloaguen

François Hers

Yves Jeanmougin

Richard Kalvar

Xavier Lambours

Jean Lattes

François Le Diascorn

Guy Le Querrec

Daniel Nouraud

Anders Petersen

Homer Sykes

Patrick Toth

Koen Wessing

"Je n'ai jamais pris la presse au sérieux.

Bien sûr il y a une contradiction entre l'intérêt

pour l'information et cette méfiance.

Elle ne m'est pas personnelle, et je crois

que nous sommes quelques-uns à avoir essayé

de la résoudre en créant Viva."

François Hers, Récit, Herscher, Paris, 1983

Viva, agence à la réputation tapageuse, apparaît aujourd'hui comme un collectif mythique, entouré d'une certaine aura, dont l'évocation ranime les débats, toujours actuels, sur le rôle de la photographie dans la société et sur le statut de l'auteur dans l'information. Photographes, journalistes, éditeurs, directeurs artistiques gardent un souvenir plus ou moins vif et passionné de cette agence, née trop tôt (1972) pour les uns, disparue trop vite (1982) pour les autres.

Depuis les "années Viva", l'histoire de la photographie a largement défriché les rapports entre l'image, ses modes de reproduction et de diffusion et, en France, la question du photojournalisme a fait l'objet de nombreux colloques, expositions, publications et travaux universitaires.

C'est sur l'importante documentation rassemblée par Aurore Deligny pour nourrir sa thèse de fin d'études (Les Années Viva, École Louis-Lumière, 2002) que repose, pour l'essentiel, le projet de la présente exposition.

1. Les fondateurs

C'est à l'agence Vu (1970-1971) alors dirigée par Pierre de Fenoÿl que se rencontrent Alain Dagbert, Claude Dityvon, Martine Franck, Hervé Gloaguen, Guy Le Querrec et Richard Kalvar. Ils sont rejoints par François Hers et Jean Lattes (ce dernier, n'ayant pas encore quitté l'agence Gamma, prend le pseudonyme de Jeremy Cartwright) pour créer Viva en février 1972. Ces huit fondateurs, qui ont une expérience du métier de photographe et du reportage, sont soutenus dans leur entreprise par William Klein qui leur laisse ses archives en distribution. L'agence Viva est constituée en société anonyme, mais elle reflète davantage un esprit communautaire, propre à son époque, qu'un projet commercial. À l'instar de Magnum, Viva est un outil qui appartient à ses membres, défenseurs du respect de l'œuvre et du droit d'auteur et soucieux de préserver la liberté des photographes, indépendamment des exigences du marché. Car Viva veut être une alternative aux grandes agences de l'époque comme Sipa ou Gamma et ses fondateurs l'envisagent comme un espace d'expression personnelle, où ont lieu des débats hebdomadaires sur son fonctionnement en tant que collectif et sur le rôle des photographes en tant qu'auteurs. Enfin, l'agence adopte une position militante, contestant la diffusion de l'image comme unique objet d'illustration ou véhicule d'actualité. Pourtant, Viva s'apparente, dès ses débuts, davantage à un groupement d'auteurs et de personnalités distinctes, parfois opposées, qu'à un collectif au style homogène et aux principes communs. Le parti pris de l'exposition est de mettre en évidence ces différences de pratiques photographiques et de regards portés sur une époque.

Entre actualité immédiate, reportage de fond et attitude purement créative, la production de ces photographes résulte le plus souvent d'une recherche personnelle et témoigne d'un certain recul par rapport aux événements.

2. Familles en France

Familles en France fait l'objet d'une section particulière dans le parcours de la présente exposition puisqu'il est le seul véritable projet commun réalisé au sein de l'agence. Initié par François Hers, qui tente de proposer un projet fédérateur au groupe, Familles en France est avant tout une opposition à l'image stéréotypée de la famille diffusée par la presse.

En se concentrant sur le quotidien, les reportages réalisés par ces huit auteurs montrent un autre aspect de la structure familiale ; une structure d'après Mai 68 alors en pleine mutation. C'est également un constat attentif, parfois impertinent, en rupture volontaire avec l'approche bienveillante et compassionnelle des photographes humanistes.

Familles en France est essentiellement une concentration d'expériences personnelles et n'a aucunement l'ambition d'un document ou d'une enquête à dimension nationale. Il est le résultat "de l'émulation qui doit jouer un rôle important dans la qualité et la réflexion", d'une "confrontation collective" (pour reprendre les termes d'Alain Garnier, rédacteur en chef de Viva) et d'un consensus au sein du groupe. Ce sujet, qui ne répond ni à une commande ni à une actualité, est d'ailleurs mal accueilli par la presse. Jugé dérangeant parce que loin de l'image conformiste sur les rapports familiaux, Familles en France est un échec commercial. Mais il attire l'attention des bureaux étrangers et fait l'objet d'une exposition itinérante et d'un catalogue.

3. La constellation Viva

Serge Bois-Prévost

Mathieu, Hoëdic, 1979

© Serge Bois-Prévost

télécharger

L'histoire de l'agence est marquée par les départs de certains (Jean Lattes part en 1973, Richard Kalvar et Guy Le Querrec en 1975, Alain Dagbert puis François Hers s'éloignent progressivement) et par l'arrivée de nouvelles personnalités, qui, comme Michel Delluc ou Yves Jeanmougin (distribués dès 1973), nourrissent bientôt les débats sur la nature et le rôle de l'agence.

L'esprit Viva reste avant tout une démarche empirique, une confrontation d'initiatives. L'agence va bâtir sa réputation par la publication de portfolios et de tribunes dans la presse française et étrangère. Mais son image de structure marginale est aussi véhiculée par la recherche de nouveaux modes de diffusion à une époque où galeries et musées commencent timidement à accueillir les œuvres des photographes. Grâce à Michel Delluc, en 1974, un portfolio de 28 épreuves est réalisé par l'éditeur et galeriste suisse Claude Givaudan. Certains membres bénéficient de bourses ou de commandes publiques. D'autres participent aux projections des Rencontres internationales d'Arles (quelques diaporamas originaux figurent dans la présente exposition). Les ateliers photographiques (animés entre autres par Claude Dityvon et Guy Le Querrec) jouent également un rôle de transmission, diffusant un type de photographie et une certaine conception du reportage. Les diverses expositions ou les actions menées par le groupe sont même saluées par quelques rédactions (Zoom, Objectif Reporter...) qui parlent alors de cette agence comme d'une nouvelle école photographique.

4. Des correspondants étrangers

Les archives et la production de l'agence Viva restent principalement orientées sur la société française. Les quelques sujets réalisés à l'étranger sont rarement rentabilisés auprès de la presse nationale. Pourtant, sous l'impulsion de Martine Franck, d'Alain Garnier et d'Hervé Gloaguen, l'agence réussit à ouvrir les portes de la presse anglo-saxonne (un reportage d'Alain Garnier et d'Hervé Gloaguen sur la chute de Saigon en 1975 sera d'ailleurs largement diffusé).

Conscient de la nécessité économique d'élargir le champ d'action de l'agence et de constituer un réseau international, Hervé Gloaguen noue des contacts avec des correspondants étrangers partageant une même idée du reportage social et un même esprit face à l'événement. L'Anglais Homer Sykes, le Néerlandais Koen Wessing, entre autres, sont distribués par l'agence.

Le Café Lehmitz, document de longue haleine sur les déshérités d'Hambourg réalisé par le Suédois Anders Petersen (alors membre du groupe Saftra, collectif comparable à Viva) entre également dans le fonds d'archives de Viva.

5. 1980-1982 : un laboratoire de formes

Pendant toute son activité, Viva est une structure commerciale fragile et peu organisée face aux moyens plus importants de la concurrence. Par ailleurs, le groupe souffre de son manque de cohésion et ne trouve ni l'élan ni les débouchés suffisants pour être rentable. En 1981, après le départ d'Hervé Gloaguen, Claude Dityvon et Daniel Nouraud reprennent l'agence en main. Viva est alors délibérément engagée dans une voie artistique mais commercialement incertaine, elle devient un outil de recherche formelle et de promotion d'une nouvelle photographie. Naissent des projets éditoriaux, des projets d'expositions qui attirent, parfois pour de brefs passages, de nombreux jeunes talents et qui préfigurent la création d'agences comme VU (1986) ou Métis (1989). Garant de cet "esprit Viva", Claude Dityvon accueille et encourage les "nouvelles écritures photographiques" qui vont enrichir l'agence et nourrir son propre travail. Mais la structure ne parvient toujours pas à trouver un équilibre entre rentabilité et créativité, entre commandes et démarches individuelles. La production de ces nouveaux auteurs ne correspond pas à la demande de la presse et ne permet pas de renouveler le fonds d'archives. Viva, outil en devenir, n'est alors plus une agence que par son nom. Elle fait faillite en 1982. L'Agence de la Compagnie des Reporters rachète le nom et le fonds d'images de Viva. En 1987, le nom de Viva disparaît définitivement des références dans le monde de la presse.

Cette exposition est essentiellement composée d'épreuves modernes réalisées à cette occasion sous le contrôle des auteurs. La sélection des images a été effectuée par Michaël Houlette (service des expositions du Jeu de Paume) en concertation avec chaque photographe à partir de la production réalisée pendant sa période d'activité à Viva. Toutefois, parce qu'elles ont nourri le fonds d'archives de l'agence, certaines photographies antérieures à cette période d'activité ont également été retenues.

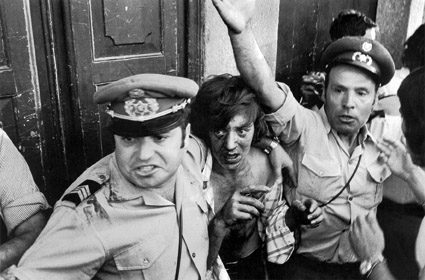

Photographie de François Hers

Lynchage, Braga, Portugal, 1975

© François HersHotel sully Rue saint antoine 75004 PAris