Reginald Silk. L’Alake d’Abeokuta sur son trône, Nigeria, ca. 1930 (Collection Jean-Philippe Dedieu)

Bibliothèque de Sciences Po 30, rue Saint-Guillaume 75007 Paris France

Les photographes de l’ère coloniale ont laissé une iconographie extrêmement riche qui témoigne de la façon dont l’histoire coloniale a été vécue et forgée par les colons européens, et par les sociétés africaines.

Professeur à la Paris School of International Affairs (PSIA) de Sciences Po Paris, Jean-Philippe Dedieu a au début des années 1990 commencé à rassembler des « témoignages visuels » de l’histoire coloniale dont l’héritage complexe et tragique était alors loin d’être officiellement reconnu.

Cet ensemble qui est aujourd’hui l’une des plus importantes collections françaises consacrées à cette époque, est composé de plusieurs milliers d’images qui témoignent des usages politiques et sociaux variés de la photographie.

La collection ainsi constituée par Jean-Philippe Dedieu au fil des années couvre l’ensemble des anciennes colonies de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique de l’Est. Les photographies ont été prises par des explorateurs, des missionnaires, des administrateurs coloniaux ou bien encore des photographes professionnels, à l’exemple de Richard Buchta, Walker Evans, Luigi Naretti, Philippe Potteau, Kenneth Rittener, Pierre Verger ou Casimir Zagourski pour n’en citer que quelques-uns.

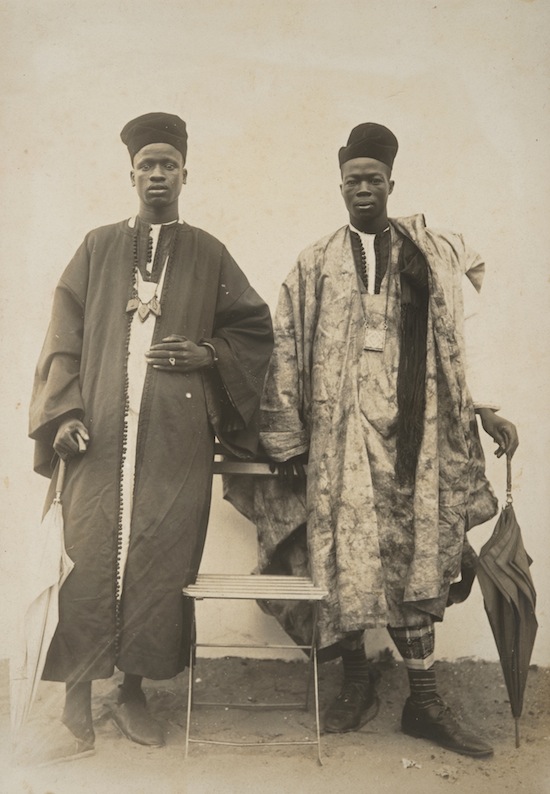

Wissine Bisseraine. Portrait de groupe, Sénégal, ca. 1895 (Collection Jean-Philippe Dedieu)

L'exposition Les chemins de la dignité : Représentations visuelles de l'Afrique coloniale est constituée autour de trois thèmes centraux pour la compréhension de l’histoire coloniale :

- Les politiques visuelles des administrations coloniales

Les administrations coloniales se sont approprié la photographie dès ses débuts pour témoigner de la légitimité des conquêtes impériales auprès de l’opinion publique des métropoles européennes. Reproduites dans les magazines illustrés ou imprimées sur des cartes postales, les images ont participé, par leur circulation entre la métropole et les colonies, de la mise en altérité et de la racialisation des sociétés africaines : production de stéréotypes ethno-culturels, de photographies de prisonniers de guerre, de clichés d’exécutions...

- Mode de vie colonial

Les photographies et albums présentés dans l’exposition ouvrent aussi à une lecture du mode de vie colonial. Les clichés rendent compte de l’exportation dans les sociétés colonisées de pratiques culturelles qui, constitutives d’un style de vie, s’étendaient à des domaines aussi différenciés que le respect des codes vestimentaires, l’ornement des intérieurs. De manière plus notable encore, ils rendent compte de la « mise en valeur » des colonies par la construction de voies ferrées ou de bâtiments publics...

- L’appropriation de la photographie par les sociétés africaines

Les représentants des chefferies et des empires africains ont su toutefois très tôt comprendre l’importance du médium et s’en servir pour leur propre représentation. Dès la fin du XXe siècle, la compréhension des usages de la photographie s’étend aux classes moyennes et supérieures des grandes villes africaines avec l’ouverture de studios. La photographie de studio leur permet d’imposer une représentation valorisante de leur identité et d’accéder enfin à une dignité visuelle.

Dans un récent article paru dans The New York Times ‘‘Toward Visual Paths of Dignity’’, Jean- Philippe Dedieu souligne la manière dont les stéréotypes construits à l’époque coloniale continuent d’influencer les visions occidentales contemporaines. À l’heure où l’Europe semble en proie à une montée particulièrement préoccupante de xénophobie, la compréhension de ces mécanismes et les enjeux de représentation sont plus que jamais cruciaux pour les minorités. Ils s’avèrent même vitaux.

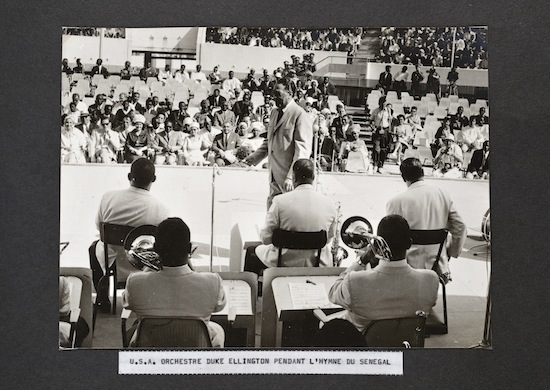

Duke Ellington et son orchestre jouant l’hymne national du Sénégal lors du “Festival mondial des arts nègres”, Sénégal, 1966 (Collection Jean-Philippe Dedieu).