© Brook Andrew

Galerie Nathalie Obadia - Paris 3 Rue du Cloître Saint-merri 75004 Paris France

La Galerie Nathalie Obadia est très heureuse de présenter Anatomie d'un record du corps : au-delà de la Tasmanie, à l'occasion de sa première collaboration avec l'artiste australien Brook Andrew. Pour sa première exposition dans une galerie européenne, Brook Andrew propose ici une sculpture comme un corps dynamique entouré de cinquante-deux portraits d'inconnus issus d'une société dont la différence en a fait des fétiches exotiques.

Brook Andrew a grandi en Australie, et l'arrière-plan culturel que lui ont transmis ses parents - d'origines celtes et aborigènes - l'a progressivement amené à exhumer l'héritage souvent invisible des sociétés coloniales. Les collections et les musées internationaux qu'il a visités (comme l'Institut Royal d'Anthropologie de Londres) lui ont fourni toute une matière qui inspire ses oeuvres - comme Gun-Metal Grey par exemple, une série qui lui a valu un succès certain. Ses collections personnelles de livres rares et de cartes postales témoignent largement de son intérêt pour les archives et la recherche, goût particulièrement visible dans 52 Portraits et Anatomie d'un record du corps : au-delà de la Tasmanie.

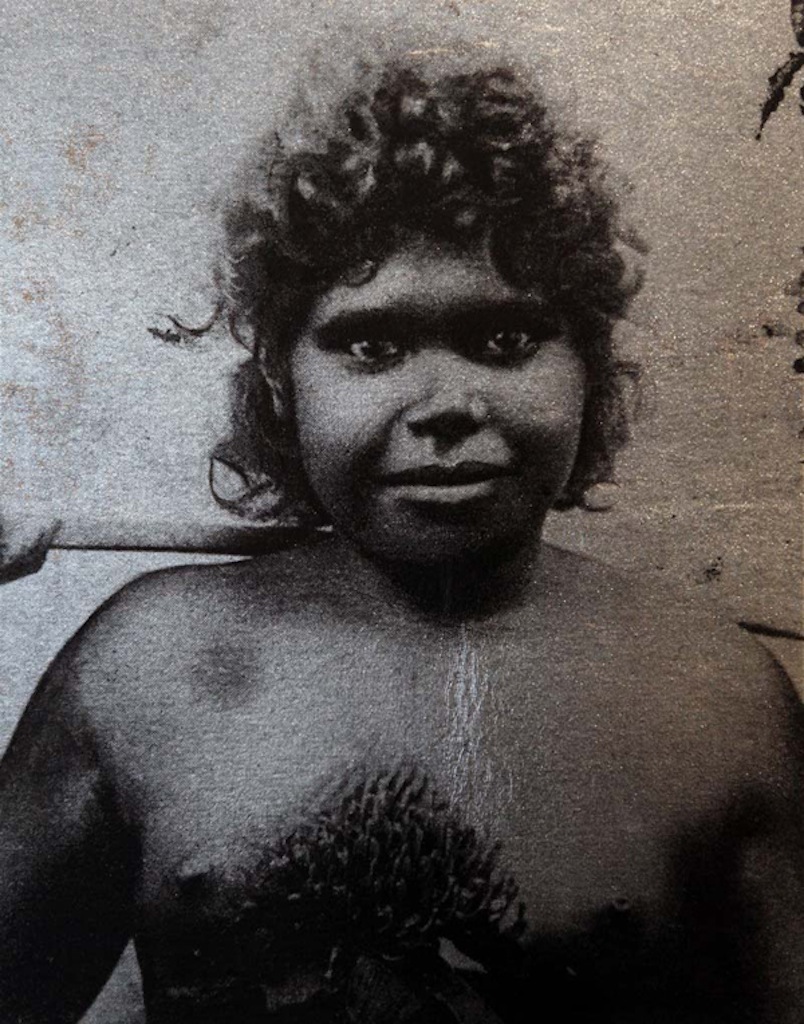

Le concept de l'exposition est inspiré d'un livre rare de 1909 (1), écrit par l'anatomiste australien Richard Berry. Il y étudiait 52 crânes d'aborigènes tasmaniens issus de collections publiques et privées, véritables trophées symboliques d'une soi-disante «race en voie d'extinction». Considérant les dessins de Richard Berry et les théories raciales de l'époque, l'artiste a peint cinquante deux tableaux aussi beaux qu'énigmatiques. Dans un style religieux, il les représente comme auraient été portaiturés des « saints » originaires de différents endroits du monde, qui seraient finalement devenus des sujets exotiques. Ces portraits brillants d'un éclat argenté rappellent intensément à notre souvenir l'existence de ces personnes, jusqu'alors seulement archivée par ces cartes postales du XIX siècle pour touristes, aujourd'hui largement collectionnées comme documents historiques. L'artiste réinsère activement dans l'histoire contemporaine ces personnes qui furent souvent désirées et scrutées sans noms, ni égalité aucune.

L'oeuvre d'Andrew véhicule des récits complexes, au sujet desquels le professeur Ian Anderson (2) a écrit : « sa vision est globale [...] Je perçois aussi les résonances d'un processus culturel mondial qui a réordonné une grande partie de l'humanité selon les schémas du colonialisme (3) ». Selon l'artiste, les effets de ces pratiques passées tourmentent encore aujourd'hui le peuple indigène, et cet héritage historique résonne encore dans la perception et l'opinion que les sociétés dominantes ont sur ces «sociétés primitives».

Inévitablement, ces peuples continuent bien souvent à être perçus comme les « vestiges » d'une civilisation ancienne, primitive et non civilisée, indigne de respect, de jugement égalitaire. Dans le cadre de cette perception, ces personnes sont considérées comme des « victimes » desquelles on attendrait des manifestations d'authenticité fidèles à l'époque où elles auraient été pour la première fois « découvertes » par les explorateurs et conquérants du XIX° siècle.

Le défi de Brook Andrew est donc d'élever ces personnes d'un effacement silencieux pour qu'elles accèdent à un stade de « sainteté ». Ces sujets seraient alors libérés d'un certain regard archaïque européen qui ne verrait en eux que des « primitifs » afin de révéler leur intelligence, leur religion, leur science ou la complexité de leurs structures sociales. Brook Andrew lui-même, considéré parfois comme n'étant « pas assez Aborigène » pour le filtre anthropologique le plus « authentique », pose la question de l'héritage culturel des personnes métissées, après que les corps et les objets ancestraux aient été acquis ou volés pour les Européens et autres collections et expérimentations.

.jpg)

© Brook Andrew

Photographie et vignette © Brook Andrew