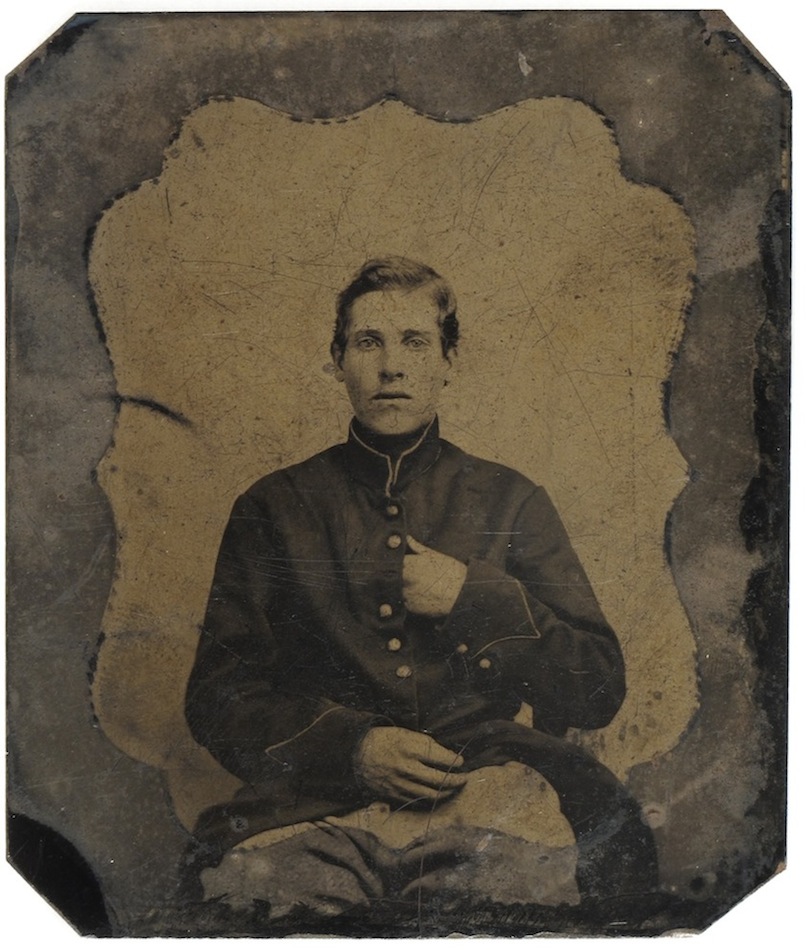

Unknown Photographer Unidentified Union Soldier, circa 1861-1865

Box Galerie 102 chaussée de Vleurgat 1050 Bruxelles Belgique

Mis au point dans l’Ohio en 1856, le procédé du ferrotype (tintype) est constitué d’une mince plaque d’acier recouverte de laque noire sensible à la lumière, l’image négative obtenue après l’exposition apparaissant comme positive en raison de ce fond sombre. Non reproductible (sauf à le rephotographier), chaque tintype est par définition unique. Ce procédé s’est rapidement imposé sur tout le continent nord-américain, devenant le moyen le plus aisé et le moins coûteux de réaliser des portraits photographiques, supplantant ainsi le daguerréotype et les tirages à l’albumine, réservés aux plus fortunés.

Une fois révélée, la plaque était recouverte d’un vernis protecteur et insérée dans un écrin recouvert de cuir ou plus simplement dans un passe-partout en papier, pour rejoindre ensuite l’album familial, ce véritable reliquaire domestique. De la prise de vue à l’objet finalisé, le processus ne demandait que quelques minutes (y compris le coloriage : un peu de rose sur les joues, quelques couleurs pour faire ressortir un accessoire vestimentaire, l’une ou l’autre touche d’or pour mettre les bijoux en valeur).

Ainsi, les modèles pouvaient s’en retourner chez eux en emportant immédiatement leur image fixée pour l’éternité, et ce pour quelques cents. Tant pour des raisons pratiques qu’économiques, la plupart des caméras pouvaient être munies d’objectifs multiples, chaque plaque autorisant dès lors plusieurs vues différentes (les formats les plus courants étaient le sixième de plaque, principalement destiné aux albums, et le neuvième ou le douzième de plaque, souvent conservés dans un étui ou sertis dans un médaillon)

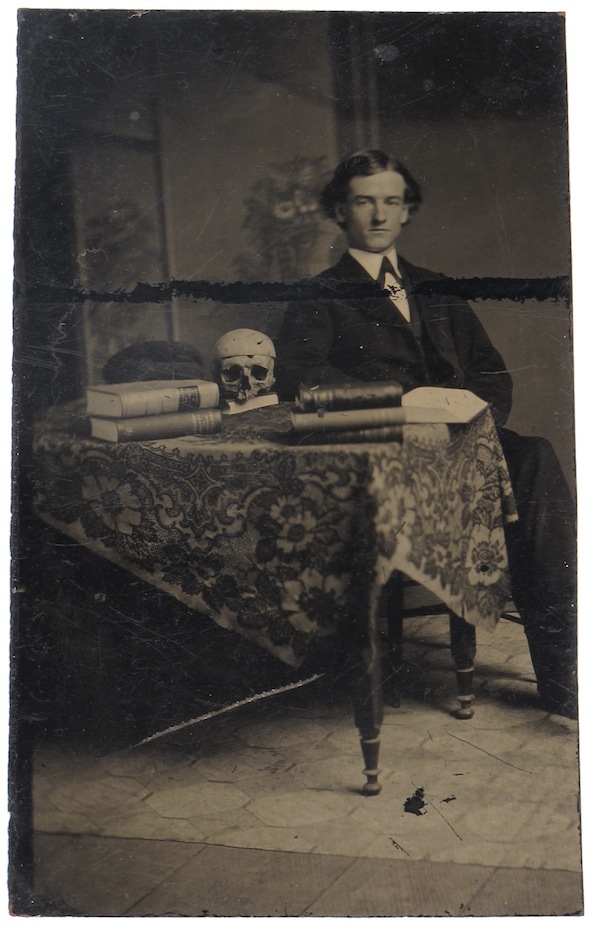

En quelques années, des milliers de photographes ont ouvert des studios jusque dans les villes les plus reculées du continent tandis que d’autres optaient pour l’itinérance, installant leur studio-tente dans les campagnes en suivant généralement le calendrier des foires ponctuant la vie locale. Pour se faire tirer le portrait, on vient seul, en couple, en famille, entre amis, entre collègues ; on s’habille de son mieux quand on en a les moyens, sinon l’habit de tous les jours fait l’affaire. Dans la plupart des cas, on ne sourit pas, le visage paraît empreint de gravité : la démarche reste intimidante, le résultat voué à la postérité. On pose parfois en extérieur mais le plus souvent devant un fond, simple drap blanc ou toile peinte évoquant un paysage bucolique ou un intérieur plus ou moins luxueux. Quelques accessoires meublent l’espace : une chaise, un fauteuil, un banc, un rocher de carton-pâte, un guéridon apportent un semblant de contenance.

© Box Galerie

Unidentified Medicine School Student, 1870s