e n’avais jamais mis les pieds à Londres, ni en Angleterre. La rédactrice en chef de Vogue était Audrey Withers, une femme charmante, très anglaise – rangée de perles, twin-set et tout ce qui s’ensuit.

Ma première journée au magazine a été inoubliable. Travailler pour l’édition australienne, c’était déjà quelque chose, mais atterrir au sein de l’original – c’était le saint Graal ! Je me disais « Mon Dieu ! Me voici enfin devenu un vrai photographe de Vogue. »

L’euphorie a été de courte durée. À peine ma première photo était-elle sortie du labo que j’ai compris que j’avais un problème. La dépression s’est vite installée.

Nous avions pris un horrible appartement dans Earl’s Court Road. Nous étions très démunis. Trente livres par semaine, ça pourrait avoir l’air de suffire, mais en fait ça n’allait pas bien loin. Nous habitions au quatrième étage sans ascenseur et, hormis notre rue elle-même, je n’avais jamais rien vu d’aussi déprimant. Les studios poussiéreux de Golden Square, avec leur vieux plancher craquant, l’étaient tout autant. On m’a dit que sous le square verdoyant devant l’immeuble reposent les corps de victimes de la Peste. Curieusement, c’est assez représentatif du sentiment que m’inspirait l’endroit et, plus généralement, le fait de travailler à Londres. L’ensemble du quartier situé derrière Piccadilly était très déprimant – dickensien. En ces sombres temps de crise, la prostitution dans le West End était florissante. Sur les vitres du bureau de tabac on pouvait voir les annonces de prostituées qui officiaient pour la plupart dans de petits studios de Shepherd’s Market. Leur spécialité, « stricte éducation anglaise », « cours de français », et bien d’autres encore, y était spécifiée, parfois accompagnée d’un petit dessin. Ma préférée disait comme suit : « Stricte éducation anglaise : on ne lésinera pas sur les coups de trique. » Ça résumait assez bien à mes yeux la vie sexuelle anglaise. (…)

J’étais un type sans manières, tout droit sorti de la brousse australienne et complètement paumé. Je ne comprenais pas le mode de vie des Anglais – il ne m’intéressait pas. Je me souviens qu’un jour que je photographiais une fille adossée à un lampadaire, un des rédacteurs en chef m’a dit : « Helmut, une dame ne s’adosse jamais à un lampadaire. » Je ne savais plus quoi faire. Je ramenais mes photos à la maison et, pour ne pas aggraver ma dépression, la pauvre June se contentait de faire la grimace. Elle disait : « Oh, Helmut. Oh, Helmut. Oh, Helmut. » Totalement confus, je paniquais de ne pas savoir répondre aux attentes légitimes de mes employeurs. Après la vie tranquille que j’avais menée en Australie, où clients et amis flattaient mon ego, et où je n’avais pas de véritable concurrent, je perdais pied et luttais pour rester à flot. Les vêtements qu’on me demandait de photographier étaient ternes et guindés.

C’était l’année avant la révolution de Carnaby Street et le début des « Swinging Sixties ». Avant Bailey, Duffy et Donovan. On baignait encore dans les twin-sets, les perles et les compositions florales. Il y avait dans le journal deux rubriques régulières. L’une, intitulée « Lèche-vitrines », présentait de toutes petites vignettes de foulards, de chaussures et de sacs à main. L’autre, tout aussi régulière et glaciale, portait le titre de « Miss Exeter ». « Miss Exeter » était incarnée par une douce dame aux cheveux blancs, qui posait dans des vêtements destinés à une clientèle mûre. Elle avait dû être assez belle trente ans plus tôt. Alors pendant qu’on confiait à Claude toutes les commandes excitantes, ce pauvre bougre d’Helmut, tout juste débarqué de sa cambrousse, devait se contenter de « Miss Exeter » et de « Lèche-vitrines ».

La star des rédactrices en chef était Lady Claire Rendlesham. Maigre comme un clou et dure comme la pierre, c’était la meilleure. Son photographe préféré était Claude – elle l’adorait. Claire me menait vraiment la vie dure, me traitant comme un vulgaire paysan sorti de son trou. Au fond, elle n’avait pas tort – je ne me montrais ni talentueux ni prometteur. J’ai beaucoup enduré son mépris, mais quelques années plus tard, alors que j’étais à Paris, le vent en poupe, son attitude envers moi a totalement changé. Elle avait quitté Vogue pour devenir rédactrice en chef pour la mode du magazine Queen. À mon tour, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. S’il est vrai que je sais être cruel, quand faire souffrir quelqu’un devient trop facile, cela ne m’intéresse plus. June s’indigne : « Comment peux-tu laisser untel te traiter de la sorte ? » Et je réponds : « Ce serait trop facile de le détruire. C’est nettement plus intéressant lorsque c’est difficile. »

Au moment des collections, on faisait venir de Paris et New York des photographes de renom pour les photos importantes. Je n’étais alors plus le seul à souffrir, Claude étant rongé à son tour par la jalousie et l’envie. Ces gars m’impressionnaient énormément. Il faut dire qu’ils avaient vraiment de l’allure, avec tous leurs appareils et leurs assistants. Ça ne faisait que m’enfoncer un peu plus dans la dépression.

Il y avait donc ces impressionnants photographes fraîchement débarqués, et puis les stars de la photo – Cecil Beaton, Norman Parkinson et d’autres. Un jour, Vogue Grande-Bretagne m’a envoyé photographier Cecil Beaton dans sa maison de campagne. J’ai fait quelques clichés. Des années plus tard, tandis que je feuilletais un livre récent sur Beaton en attendant Karl Lagerfeld dans son appartement parisien, j’ai vu mon dans les crédits. Et c’était vrai – un de mes clichés y figurait bel et bien. Je ne l’avais même pas reconnu. C’était éclairé par l’arrière et très joli, mais ça ne me ressemblait pas du tout. Bien plus tard, dans les années 1970, Beaton est venu à Paris couvrir une collection pour Vogue. J’ai amené au studio tous mes exemplaires de ses livres – par paquets de trois ou quatre à la fois – et lui ai demandé : « S’il vous plaît, maestro, signez ces livres pour moi », et il s’est exécuté. Il avait eu une crise cardiaque, et son écriture en pattes de mouche était toute tremblotante.

Toujours est-il qu’un jour, à Londres, je me suis dit que c’en était assez. Lors de notre grand tour d’Europe, j’étais tombé amoureux de Paris. Nous nous étions arrêtés non loin de la capitale pour prendre notre premier café à une terrasse, et j’avais dit à June : « Tu sais, j’ai le sentiment que nous allons vivre ici pour l’éternité – c’est exactement l’endroit qu’il nous faut. » Mais nous avions évidemment poursuivi notre chemin jusqu’à Londres.

J’ai fini par décréter que la coupe était pleine. J’ai dit à June : « Je vais résilier mon contrat. Je m’en fous, on s’en va. On met deux ou trois valises dans la Porsche, et on va à Paris. » Elle m’a répondu : « C’est un sacré risque, Helmut, parce que si tu romps le contrat, tu ne travailleras plus jamais pour aucune des publications du groupe Condé Nast. » J’ai dit : « Je m’en fiche, trop c’est trop. » Un mois avant le terme de mon contrat, j’ai informé Audrey Withers de mes intentions. Elle s’est montrée très compréhensive. J’imagine qu’elle était soulagée de se débarrasser de moi. Alors, la Porsche pleine jusqu’au toit, nous sommes partis pour Paris.

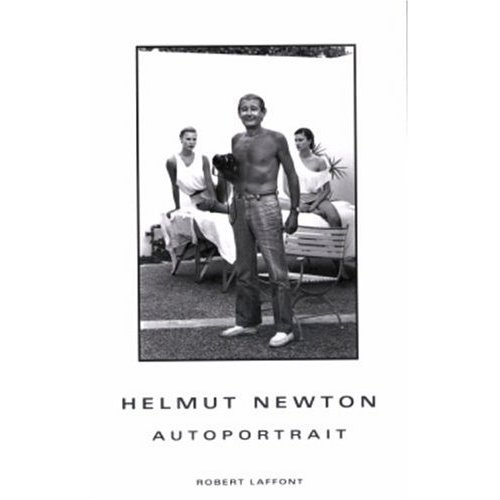

Présentation de l'éditeur

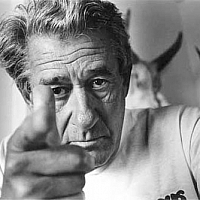

Avec un esprit et un charme irrésistibles, l’homme qui a révolutionné la photographie de mode – et la photographie tout court ! – nous offre le récit d’une vie aussi créative que tumultueuse. Une enfance protégée dans l’Allemagne d’avant le nazisme, la découverte précoce du sexe puis de la photographie, la fuite en 1938 vers l’Asie, la guerre, les femmes, l’amour, et l’invention d’un vocabulaire artistique nouveau… Les photographies de Helmut Newton sont aussi reconnaissables que celles de Cartier-Bresson ou Doisneau…

Richement illustré par un ensemble de photographies en noir et blanc, ce livre est un miroir extraordinaire du monde de l’art et de la culture au vingtième siècle.

Il ne fait pas de doute que les mémoires de Helmut Newton seront un « collector » pour tous les amateurs de son art et de la photographie en général. Mais son histoire personnelle et ses réflexions sur la création artistique devraient intéresser un public bien plus vaste.

Salué par la critique aux États-Unis et en Allemagne, la parution en langue française des mémoires de Helmut Newton s’annonce déjà comme un événement.

Depuis plus d’un demi-siècle, Helmut Newton, le maître du risqué, choque, scandalise et intrigue avec ses photographies provocantes de femmes nues et son image de « mauvais garçon ». Aujourd’hui, il nous propose cet autoportrait plein de candeur, le récit d’une vie débridée et tumultueuse, foisonnant d’aperçus saisissants des rapports entre son œuvre et sa vie.

Né en 1920 dans une famille juive berlinoise aisée, Helmut Newton fut un enfant surprotégé qui ne s’intéressait pas aux études. À l’age de douze ans, il acheta sa première caméra, et fut tout de suite fasciné par la photographie, un art qui finirait par le propulser au rang de célébrité mondiale. (Il a fait preuve d’un intérêt tout aussi précoce pour les questions du sexe : un de ses premiers souvenirs d’enfance est celui de sa gouvernante, à demi nue, en train de se regarder dans un miroir. Il avait quatre ans). À peine âgé de dix-huit ans en 1938, lors de la Nuit de cristal, qui scella le sort des juifs d’Allemagne, Newton parvint à s’enfuir pour la Chine, le seul pays qui n’avait pas encore imposé un quota sur le nombre d’immigrants juifs. La traversée sur le paquebot fut jalonnée de diverses aventures féminines, et il débarqua à Singapour où il devint gigolo et danseur mondain – et l’amant d’une femme bien plus âgée que lui. Les autorités de Singapour le déportèrent ensuite en Australie. Il s’engagea dans l’armée de ce pays pour la durée de la guerre. En 1948, il épousa sa femme June, une actrice bien connue, et dans les années 1950 s’installa d’abord à Londres, puis à Paris, où sa carrière décolla véritablement, avec ses somptueuses et érotiques images de femmes. En 1976, il publia le très controversé White Women (Femmes blanches »), qui fit de lui l’inventeur d’un style entièrement neuf dans le domaine de la photo de mode. Son vocabulaire artistique si singulier est aujourd’hui intimement associé à l’image du magazine Vogue, dont il fut la figure de proue pendant d’innombrables années. Son style a été imité d’innombrables fois – mais jamais égalé.