Place de la Fontaine Place de la fontaine 84210 Venasque France

(texte tiré de la présentation de l’oeuvre de François Burland, en dialogue avec celle de Murielle Michetti, à la Galerie du Vide-Poche, Marsens, en janvier 2009)

Caroline Schuster Cordone

____________________________________________________________

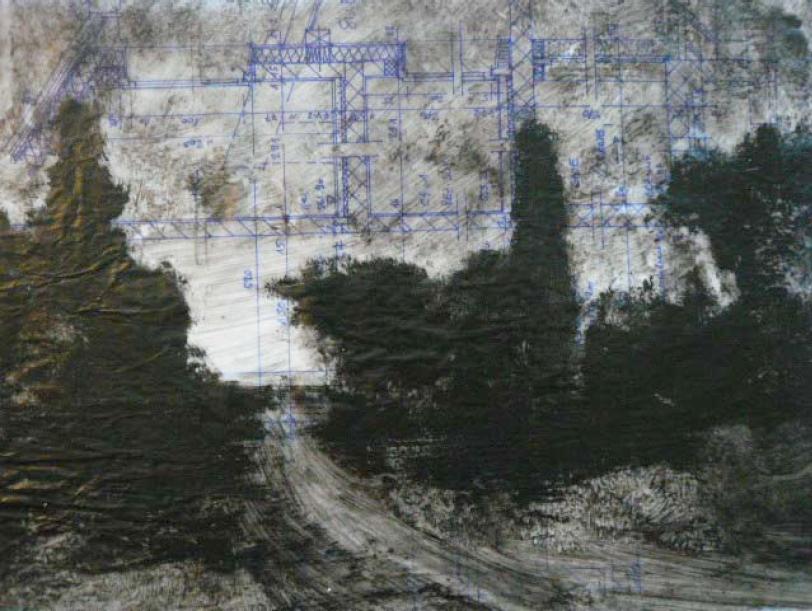

François Burland est ancré, depuis de nombreuses années déjà, dans la famille artistique que Jean Dubuffet appela «Neuve Invention» avec une oeuvre riche et inclassable, qui se décline en séries mais qui n’entre dans aucun système classique et académique des beaux-arts. Depuis quelques années, il développe, en parallèle à sa peinture, une oeuvre photographique étonnante – à l’instar de ses paysages incertains –qui se lit en dialogue avec son oeuvre de peintre. Pour appréhender ces oeuvres, découvrons-les par le prisme thématique comme celui de la vision voilée de la réalité que François Burland met en scène par son jeu d’ombre et de lumière qui modèle les édifices, les arbres et les paysages. Comme il a l’habitude de le faire dans sa pratique du dessin, l’artiste aime travailler en plein air et utiliser la lumière naturelle, celle de l’aube ou du crépuscule, ou encore celle d’une bougie, avec laquelle il sculpte ses « photographies de photographies ». Ses visions de New York donnent ainsi à la ville une aura vespérale qui varie subtilement du jaune au rouge, transformant sa prise de vue en une vision urbaine d’un autre temps. François se qualifie de « peintre qui fait de la photographie», et, véritablement, dans toutes ses photographies, il demeure avant tout un peintre qui sait retenir la fragilité d’un instant, la douceur d’une lumière, la profondeur des contours d’un arbre ou d’un pan de mur. La qualité picturale et poétique de ses oeuvres est renforcée par leur aspect mat rappelant la matière de la peinture et faisant écho à sa série de dessins intitulée « Jardins » dont le format intimiste force le spectateur à s’en rapprocher pour pénétrer dans un espace imaginaire que chaque oeuvre réinterprète d’une manière particulière. Certains de ces jardins rappellent les paysages flous et mystérieux de Léonard de Vinci, ces fameux « sfumati », qui mêlent des silhouettes d’arbres à des cours d’eau et des nuages tourmentés pour évoquer une nature en devenir, forte et indépendante, loin de toute intervention humaine. Ensemble, les jardins et les photographies de François Burland témoignent de son attachement pour le mystère, pour des mondes énigmatiques et évanescents, qui ne se livrent jamais complètement et conservent toujours une part de leurs secrets. Cette évocation de la vision voilée des choses situe l’artiste dans une longue tradition qui remonte à l’avènement de la modernité. A la fin du XIXe siècle, en effet, on assiste au développement de sujets qualifiés alors de « modernes » qui sont, par exemple, le chemin de fer, la gare, la navigation, et surtout la ville sous toutes ses coutures. Grâce à ces sujets, les impressionnistes ont inauguré diverses techniques de « vision troublée » en utilisant les motifs picturaux de la vapeur, du rideau, de l’éventail ou de la balustrade pour évoquer cette vision partielle et décalée de la réalité. Ces procédés contemporains de l’éclosion de la modernité ont été interprétés comme la traduction picturale d’un décalage entre l’homme et le monde. Comme si les artistes exprimaient par là, l’insécurité des hommes et des femmes face à la complexité croissante provoquée par les progrès du monde moderne. Face aux oeuvres de François Burland, on retrouve des procédés similaires de « stratifications de l’image » que cela soit par la superposition, par le fait de photographier une photographie, ou par une couleur sombre et sourde qui efface les contours clairs du réel. Toutes ces stratégies modifient notre perception de

l’image, la rendant à la fois plus difficile à lire mais aussi plus riche. En agissant ainsi, François Burland, interroge notre rapport à la réalité: ses oeuvres rappellent que la frontière entre le réel et le virtuel n’est jamais définitive et que notre monde actuel, plus que jamais, ne cesse d’être une éternelle mise en abîme de mondes parallèles.