En effet l’âge change la nature du monde dans sa totalité, pour toutes choses, un état doit succéder à un autre état et rien ne reste semblable à lui-même : toutes les choses passent la nature change toutes choses et les contraint à se transformer.

Mutat enim mundi naturam totius aetas ex alioque alius status excipere omnia debet nec manet ulla sui similis res: omnia migrant, omnia commutat natura et vertere cogit.

Lucrèce. De Natura rerum, 5, 772-836

Témoins. Traces. L’archéologie entretient des relations vicinales avec l’investigation policière. La photographie, dès la fin du 19ème de l’enquête, les archéologues l’adoptent en vertu de son statut de document. Elle

contribue, par l’impératif de la rigueur, à l’essor d’une vision scientifique, mais aussi à la diffusion des découvertes et à la confrontation des méthodes. Les archéologues souhaitaient obtenir des images qui soient délivrées de toute interprétation issue de la main humaine, et les recherches menées à l’initiative du duc de Luynes, lui-même

archéologue, allaient dans le sens d’une reproductibilité aussi parfaite que possible, tant dans les livres que dans la presse.

Les opinions s’affrontent quant à la nature profonde de la photographie : elle ne comporterait ni vocabulaire, ni grammaire, ni syntaxe, cependant si l’on adhère à la position de Roland Barthes, elle fonctionne comme un texte. La photographie est un

artefact marqué –inéluctablement- par le point de vue de son auteur : le cadrage, la prise de vue, le tirage, l’impression, déterminent et modifient tant le contenu de

l’image que sa réception. De fait, elle n’est signifiante que grâce à un fond culturel partagé de signes codés. La beauté du résultat serait par conséquent secondaire : une image nette, aux détails lisibles, tirée avec soin satisfait aux besoins de la science. Roland Barthes apporte, lui, quelques nuances à telle posture impassible et distante qui situerait la photographie dans le domaine –inaccessible au commun des mortels- de l’expérimentation scientifique : « La photo me touche si je la retire de son bla-bla ordinaire : « technique », « réalité », « Reportage », « Art », etc. : ne rien dire, fermer les yeux, laisser le détail remonter à la conscience affective. »[1]

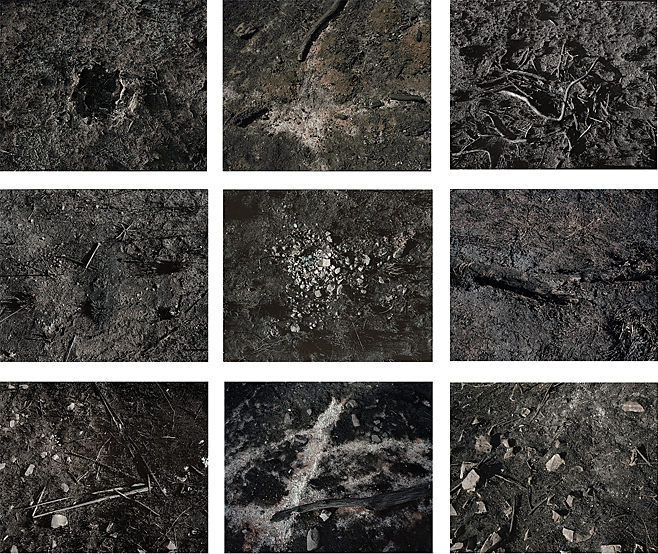

Certes, la procédure photographique relève du régime de l’indice, au sens de Pierce, c’est-à-dire un signe qui entretient avec son référent un rapport direct de dérivation, de cause à effet. Un indice a toujours une cause, une photographie également, et peut de ce fait devenir un auxiliaire scientifique. Barthes ajoute la notion fondamentale de vibration personnelle face à la présence de cet objet. Un objet du monde au même titre que les autres objets. La procédure photographique, à l’instar des procédures archéologiques met en exergue la notion de fragment, de cadre, procède par découpes. Dans les œuvres d’Eric Bourret, l’arbitraire de la coupure ne procède aucunement de la nécessité scientifique de couverture exhaustive et argumentée. L’étendue n’est porteuse de sens que sous un regard savant, elle est en revanche porteuse de formes sous un regard esthétique. Ici se creuse quelque subtile béance : la séduction du détail, de la forme qui nous arrête, selon Barthes, dans le photographique, ne préexiste pas à la photographie elle-même : le paysage est un artefact, une représentation née d’un acte volontaire. Le vestige peut se prévaloir d’une charge d’archive ou de relique –vocation fondamentale de la photographie- il n’en demeure pas moins qu’Eric Bourret y ajoute une valeur esthétique. André Leroi Gourhan explique longuement les protocoles de prises de vues en archéologie, insiste sur la nécessité de distinguer chaque surface et chaque feuilletage de surface, de les coder, de les faire coïncider avec rigueur afin que nul indice ne puisse être mésinterprété [2]. La juxtaposition des surfaces photographiques se veut alors non une interprétation, mais une projection exacte du terrain. Eric Bourret subvertit ces prolégomènes : reconstruire et non reconstituer, établir une équivalence, transmettre la sensation d’une fulgurance. Il respecte l’exigence de verticalité et de saisie surplombante de l’espace, non pour le circonscrire mais pour l’élargir : le hors champ est une dimension de l’espace visuel, son prolongement hors du cadre, ce qui est séparé du cadre et n’en existe pas moins. Foyers éteints, bois brûlés, fractures, lacunes du sol, trous, cailloux, menus éclats, traces de passages se composent en une grande image unique où l’indice visible pointe vers le monde qui manque. L’espace éludé impose avec force sa présence dans le mystère des interstices et les ruptures. Les images se composent entre elles avec une harmonie inouïe mais ne reconstituent rien. Alors, de cette vision fragmentée, heurtée et rythmée, semble remonter du fond des âges une vision du monde qu’éprouvèrent les hommes à l’émergence de la conscience de soi. On ne saurait être conscient à la fois de soi-même et du monde. Il faut s’enfoncer dans la contemplation d’une parcelle de réalité ou dans la force d’une sensation éprouvée avant de pouvoir éliminer le référent externe. Avant de pouvoir penser le paysage à partir de la nature, puis d’en faire un objet métaphysique le référent doit se métamorphoser.

Eric Bourret déconstruit l’espace pour rendre sensible à l’étendue, aussi transpose- t-il photographiquement la notion du temps propre au marcheur. Bergson associait la pensée et le mouvant : « De quel droit met-on l’inerte d’abord ? », interrogeait- il. Et, dénonçant les tentations fixistes au profit de l’évolution créatrice, il ajoutait : « notre faculté normale de connaître est donc essentiellement une puissance d’extraire ce qu’il y a de stabilité et de régularité dans le flux du réel...la vie est évolution...Ce qui est réel, c’est le changement continuel de forme : la forme n’est qu’un instantané pris sur une transition. » L’humain est nativement homo viator. Celui qui va, avance, traverse. Celui dont la verticalité affronte celle des végétaux et des collines. Eric Bourret a évincé la stratigraphie au bénéfice d’une exploration continue de l’étendue, il la réintroduit discrètement par sa méthode de prise de vue des éléments du paysage. L’exposition multiple reproduit dans le temps les superpositions que la durée avait fait advenir dans l’espace. Le trouble, dans tous les sens du terme, devient trace. De multiples images latentes saisies à des points déterminés de l’espace saisissent des situations analogues et non semblables : chaque pas ponctue le temps, fait surgir un espace photographique rassemblant en une seule image ses fragments épars. La répétition se mue sans cesse en commencement.

Au cours de l’humanisation, la pensée d’un cosmos séparé de la conscience ne put advenir que par la mise en relation du semblable, la faculté de créer des concepts ne put éclore qu’à l’issue d’une clôture du référent sur lui-même.

Les deux démarches, apparemment antagonistes, d’Eric Bourret créent une tension féconde entre les directions de l’espace. L’étendue, surplombée par le regard, mène tout naturellement vers l’horizon, la contemplation des nuées ouvre sur la transcendance. L’aventure du visible prépare la mise à distance du monde, rend possible sa représentation.

[1] Roland Barthes. La Chambre claire, Paris, Gallimard, 1981, p.89

[2] André Leroi-Gourhan. Reconstituer la vie in Le Fil du temps : ethnologie et

préhistoire, Paris, Fayard, 1983

Anne Biroleau